陈炳森书法作为当代书坛的重要流派之一,以其深厚的传统根基与鲜明的时代气息相融合的艺术特质,在书法界享有广泛声誉,陈炳森先生出生于上世纪50年代,江苏苏州人,自幼浸润于吴门文化的深厚底蕴,早年师从当地书法名家,系统研习楷书、行书、草书等多种书体,后考入中国美术学院书法系深造,得到沙孟海、启功等书法大家的亲授与指点,其书法创作以“守正创新”为核心理念,在尊重传统法度的同时,注重融入个人情感与时代审美,形成了“刚柔并济、典雅灵动”的独特艺术风格,被誉为“当代文人书法的代表人物之一”。

陈炳森书法的艺术风格与技法特点

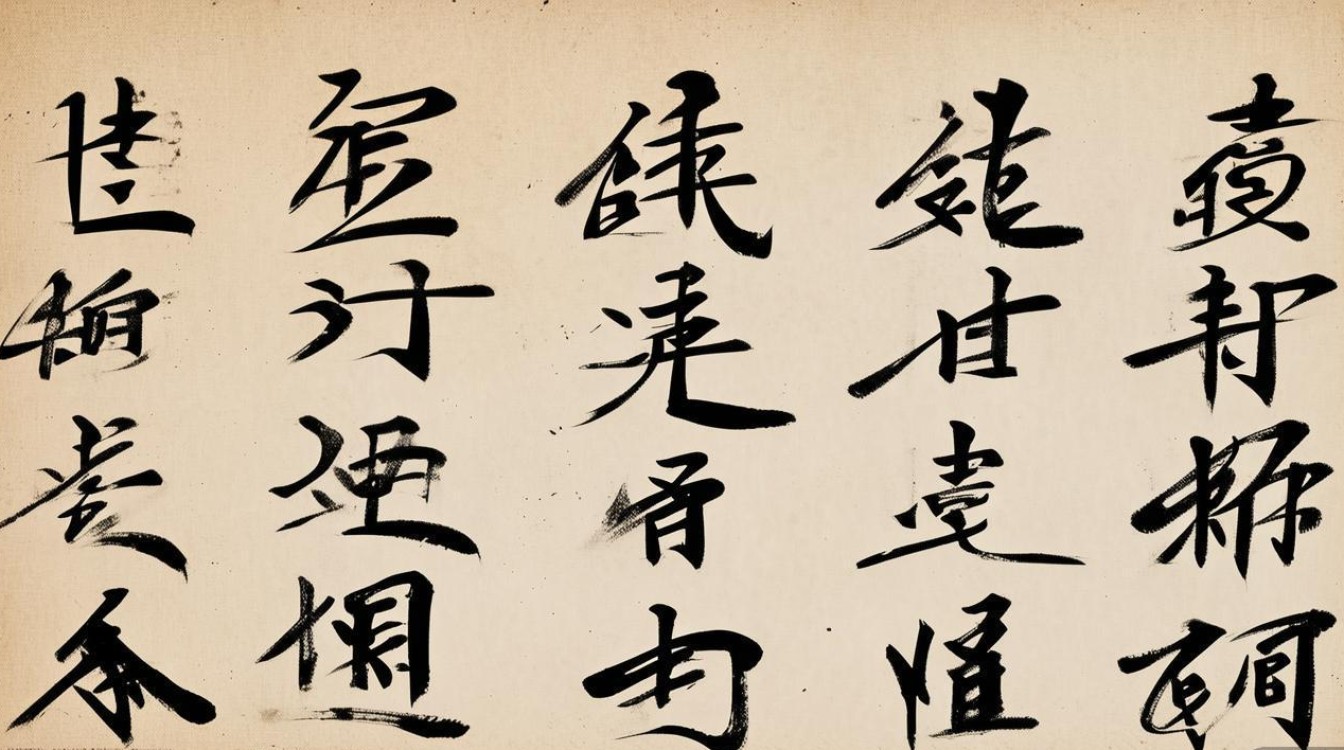

陈炳森书法的艺术风格,首先体现在对传统经典的深度继承与精准把握上,他楷书取法欧阳询《九成宫》的险峻严谨与柳公权《玄秘塔》的骨力遒劲,同时融入魏碑的浑厚与隶书的拙朴,形成“楷立骨、隶润笔”的独特面貌,其楷书笔画刚劲而不失灵动,结构平中寓险,如“横画”起笔藏锋收笔露锋,既显力度又富变化;“竖画”多取悬针,挺拔有力,如松柏之姿,整体端庄而不失灵动,行书则以王羲之《兰亭序》为根基,吸收米芾“刷字”的率意与苏轼丰腴的笔意,线条流畅自然,提按分明,字与字之间顾盼生姿,行气贯通,尤其在处理“牵丝引带”时,既保留二王的含蓄典雅,又融入现代审美的节奏感,使行书既有“晋韵”的温润,又有“宋意”的跌宕。

草书创作上,陈炳森深得怀素《自叙帖》的狂放与孙过庭《书谱》的法度,笔势连绵,一气呵成,狂而不乱,草中有楷,其草书线条如“惊蛇入草,飞鸟出林”,既体现草书的抒情性,又通过精准的笔法控制,确保每一笔、每一划皆有法可依,在章法布局上,他善于运用“疏可走马,密不透风”的对比手法,通过字距、行距的错落变化,营造出强烈的视觉节奏感,使作品既有传统书法的“计白当黑”之妙,又具现代构成的审美张力。

从技法层面看,陈炳森书法的“用笔”以中锋为主,侧锋为辅,提按转折皆合乎法度,线条质感丰富,既有“屋漏痕”的浑厚,又有“锥画沙”的劲健;“结字”则遵循“随形布势”的原则,根据字形特点灵活调整,或欹或正,或收或放,既尊重汉字本身的结字规律,又融入个人审美趣味,形成“奇正相生”的独特效果,他对墨法的运用也极具匠心,浓淡干湿变化丰富,尤其在行草书中,通过“涨墨”与“枯笔”的对比,增强作品的层次感与感染力,使墨色成为传递情感的重要载体。

陈炳森书法的艺术理念与创作思想

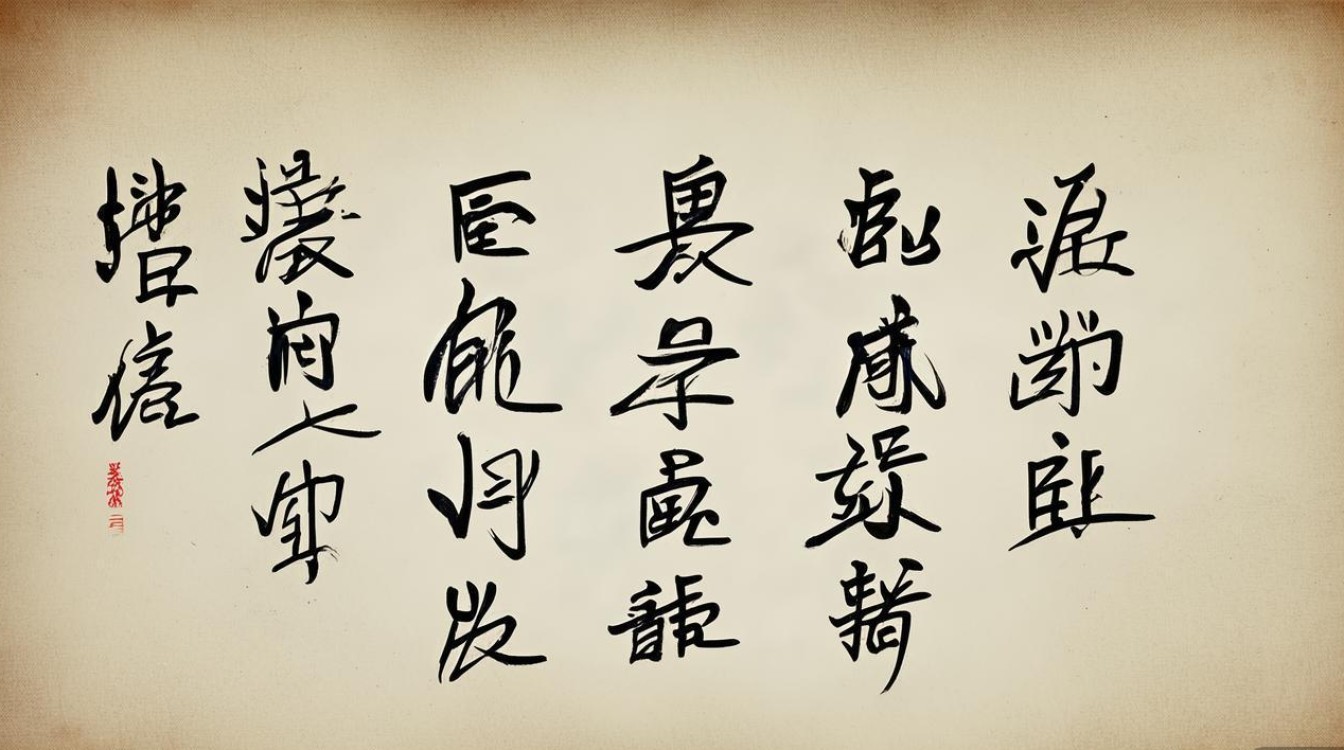

陈炳森的书法创作始终秉持“师古而不泥古,创新而不离宗”的艺术理念,他认为,书法是“心画”,是书法家情感、学识与修养的综合体现,因此在创作中不仅注重技法的锤炼,更强调“字外功”的积累,他常说:“书法要‘进得去’——深入传统经典,吃透古法;更要‘出得来’——融入时代精神,形成个人风格。”为此,他一方面坚持每日临池不辍,遍临《张迁碑》《祭侄文稿》等经典碑帖,深研传统笔法、结字与章法;他广泛涉猎诗词、绘画、哲学等学科,注重提升自身的人文素养,使书法作品既有“技”的精湛,更有“道”的深邃。

在传统与现代的关系上,陈炳森主张“以古为镜,可以知兴替;以书为镜,可以观心性”,他认为,传统书法是当代创作的“根”与“魂”,离开传统,创新就会成为无源之水;但若一味泥古,则会使书法失去时代活力,他在创作中既尊重传统经典的法度,又敢于突破陈规,将现代审美理念融入传统形式,他在楷书中融入现代构成的意识,通过字形的大小、疏密变化增强视觉冲击力;在行草书中,适当加入“破笔”与“飞白”,使线条更具现代感,但这种创新始终以传统笔法为基础,确保作品“新而不怪,奇而不俗”。

陈炳森强调书法的“雅俗共赏”,他认为,书法艺术既要追求文人雅士的高逸格调,也要关注普通大众的审美需求,因此他的作品既有“阳春白雪”的典雅,也有“下里巴人”的亲和,他的楷书作品结构清晰、笔画规范,易于大众辨识;行草作品则情感真挚、气韵生动,能引发观者的情感共鸣,真正实现了“艺术为人民服务”的创作宗旨。

陈炳森书法的代表作品与艺术影响

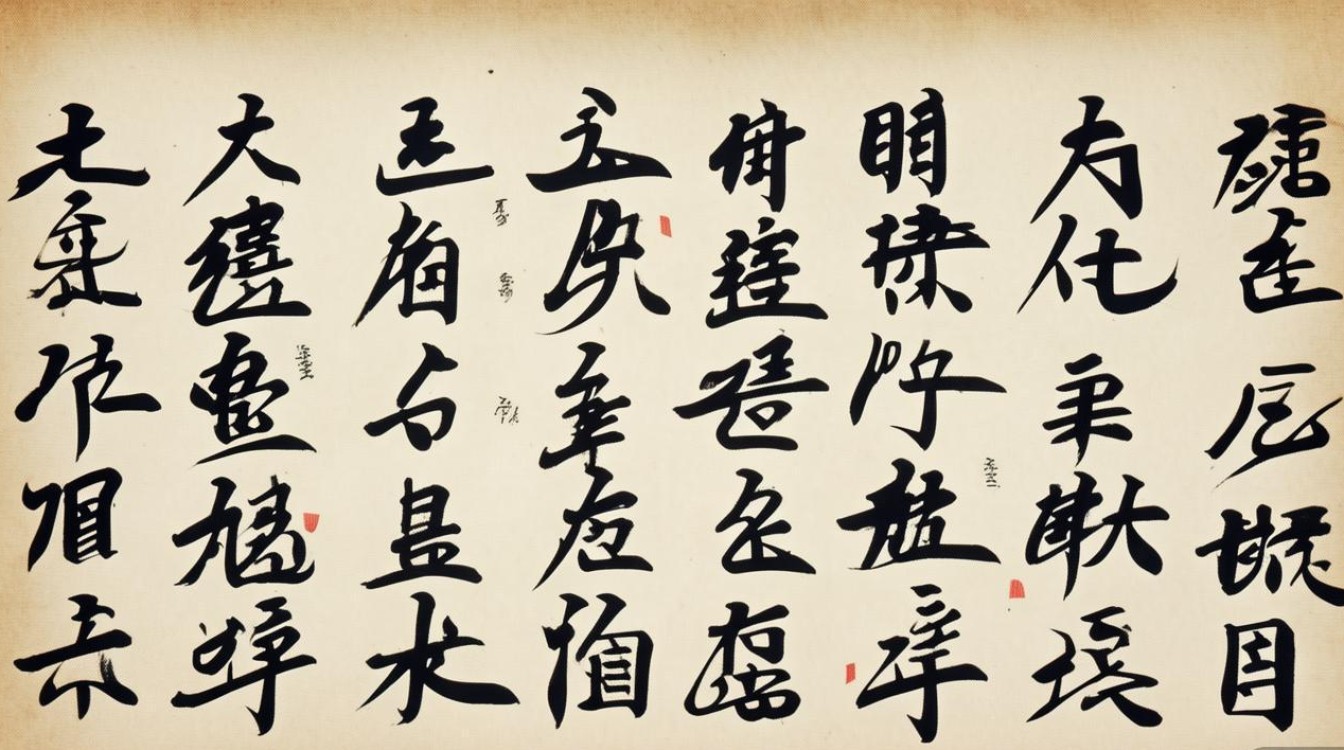

陈炳森的代表作品涵盖楷书、行书、草书等多种书体,心经》《赤壁赋》《兰亭序集联》等尤为脍炙人口,楷书作品《心经》以小楷写成,结字端庄,笔画精到,既有欧体的险峻,又有柳体的骨力,通篇气息静穆,仿佛禅意悠长,被多家美术馆收藏;行书作品《赤壁赋》取法苏东坡丰腴的笔意与米芾率真的节奏,线条流畅,行气贯通,将苏轼笔下“清风徐来,水波不兴”的意境通过书法表现得淋漓尽致,获全国书法展金奖;草书作品《兰亭序集联》则融合怀素的狂放与孙过庭的法度,笔势连绵,一气呵成,既有“草情隶意”的洒脱,又有“晋韵唐法”的典雅,被誉为“当代草书的经典之作”。

在艺术影响方面,陈炳森不仅以创作成就著称,更以书法教育贡献斐然,他曾任教于中国美术学院书法系,培养了一大批书法人才,其教学理念强调“技道双修”,注重学生传统功底与人文素养的同步提升,他还积极参与书法普及工作,通过举办讲座、出版教材、开展公益书法班等形式,推动书法艺术走进大众生活,他的书法作品多次赴日本、韩国、新加坡等国展出,促进了国际书法交流,使中国书法艺术在世界舞台上绽放光彩。

以下为陈炳森书法艺术年表(部分):

| 年份 | 事件概要 |

|---|---|

| 1958年 | 出生于江苏苏州,自幼随父学习书法。 |

| 1978年 | 拜入苏州书法家费新门下,系统研习楷书与行书。 |

| 1985年 | 作品首次入选“全国书法篆刻展”,崭露头角。 |

| 1990年 | 考入中国美术学院书法系,师从沙孟海、刘江等书法大家。 |

| 1998年 | 举办首次个人书法展,作品《心经》被南京博物院收藏。 |

| 2005年 | 获“中国书法兰亭奖”佳作奖,成为当代书法界中坚力量。 |

| 2010年 | 出版《陈炳森书法作品集》,系统梳理个人艺术风格。 |

| 2015年 | 受邀赴日本东京举办“文人书法展”,推动中日书法交流。 |

| 2020年 | 作品《赤壁赋》被故宫博物院收藏,其艺术成就获国家级认可。 |

相关问答FAQs

问:陈炳森的书法师承脉络有何特点?如何影响他的创作?

答:陈炳森的书法师承脉络具有“博采众长、融会贯通”的特点,早年受吴门书风影响,师从费新先生,打下坚实的楷书与行书基础;后进入中国美术学院,系统研习欧阳询、柳公权、王羲之、米芾等经典碑帖,得到沙孟海、刘江等大家的亲授,形成了“楷立骨、行显韵、草传情”的创作体系,这种“多师”的师承特点,使他的书法既有吴门书风的典雅细腻,又有浙派书法的雄浑大气,同时融合了晋唐宋元各朝代的书法精华,形成了“刚柔并济、雅俗共赏”的独特风格,他的楷书既有欧体的险峻,又有柳体的骨力,还融入了魏碑的浑厚,这正是博采众长的结果。

问:陈炳森的书法如何在坚守传统的同时体现创新精神?

答:陈炳森的书法在坚守传统的同时体现创新精神,主要体现在“技法的传承与突破”和“时代审美的融入”两个方面,在技法上,他严格遵循传统笔法、结字与章法,如中锋用笔、提按转折、计白当黑等,确保作品“有根有据”;他敢于突破传统形式的束缚,如在楷书中融入现代构成的意识,通过字形的大小、疏密变化增强视觉冲击力;在行草书中,适当加入“破笔”与“飞白”,使线条更具现代感,但这种创新始终以传统笔法为基础,确保作品“新而不怪,奇而不俗”,在时代审美上,他注重将个人情感与生活体验融入书法,使作品既有传统的“文人气”,又有现代的“烟火气”,真正实现了“笔墨当随时代”的创新理念,他的行书作品《赤壁赋》,既保留了苏轼丰腴的笔意,又融入了现代审美的节奏感,使传统经典焕发出新的生命力。