“慕德怀仁书法”并非一个独立的书法流派,而是中国传统书法精神的核心体现,它将“慕德”(仰慕高尚品德)与“怀仁”(心怀仁爱之心)作为书法创作的内在追求,强调笔墨不仅是技艺的展现,更是人格修养、道德情操与人文关怀的外化,在中国书法史上,这一理念贯穿始终,从先秦文字的庄重肃穆,到魏晋风度的超然洒脱,再到唐代法度的雄浑大气,乃至宋代尚意的文人情怀,无不以“德”为根、以“仁”为魂,形成了“书如其人”“字以载道”的独特传统。

“慕德怀仁”的书法内涵:德为书之魂,仁为笔之脉

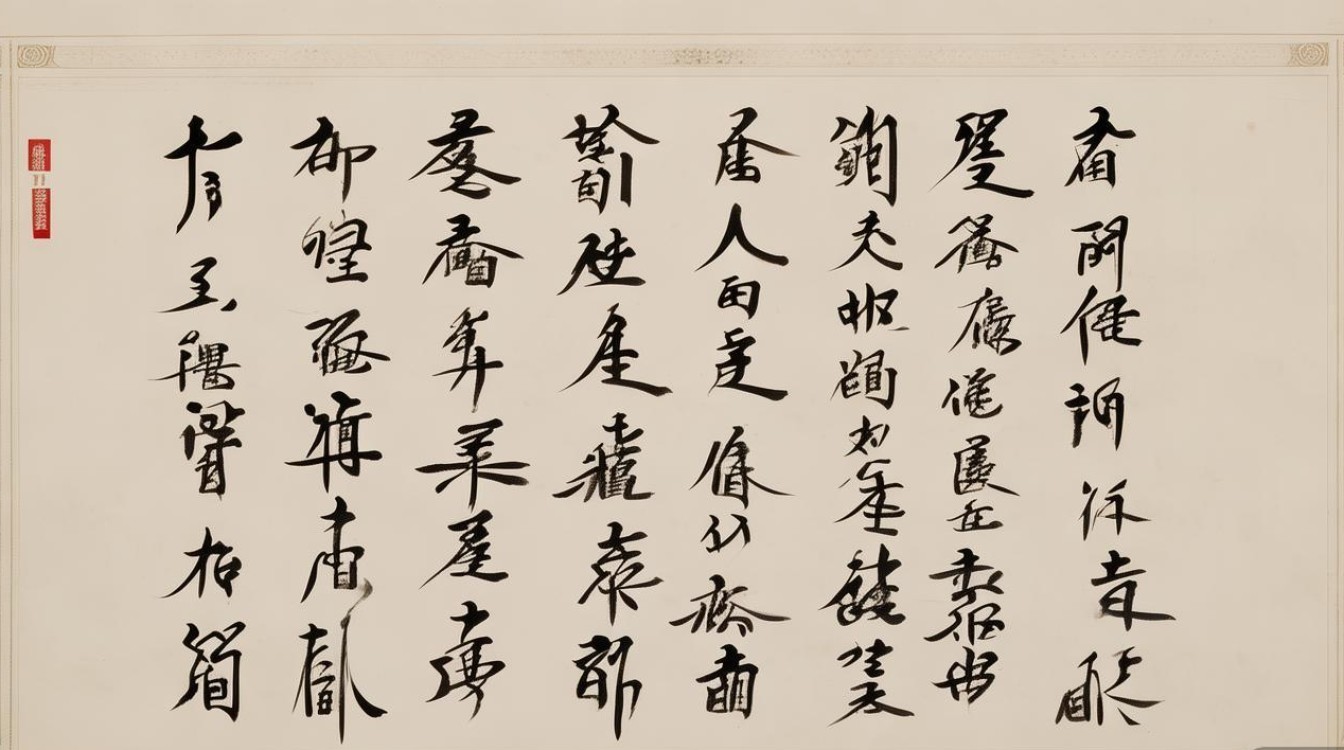

“慕德”在书法中体现为对高尚人格的追求与践行,书法家需以修身立德为基,将个人品德、学识修养融入笔墨,东汉蔡邕在《笔论》中提出“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之”,强调书写前需“散怀抱”——摒弃杂念,以澄明之心体悟天地之道,这本身就是一种道德修为,王羲之被誉为“书圣”,不仅因其技艺超群,更因其“清心寡欲”“东床快坦”的旷达品格,其书法“飘若浮云,矫若惊龙”,正是其超脱名利、淡泊从容的德行写照,颜真卿的《祭侄文稿》被誉为“天下第二行书”,笔墨间浓烈的悲愤与沉痛,源于其“忠烈贯日月”的家国大德;而《颜勤礼碑》的端庄雄浑,则彰显其“刚正不阿、仁爱恤民”的为官之德,印证了“古之学者皆有所自得,求其本心,然后下笔”的书学观。

“怀仁”则指向书法的人文关怀与社会价值,儒家“仁者爱人”的思想,在书法中体现为对“中和之美”的追求,以及对文字教化功能的重视,汉字作为“先天地而生,后天地而存”的文化符号,本身就承载着“正伦理,笃恩义”的道德使命,书法创作中,线条的“藏头护尾,力在字中”体现“仁”的含蓄与包容;结构的“平正安稳,险绝中求稳定”体现“仁”的中与和;章法的“疏可走马,密不透风”体现“仁”的和谐与秩序,如汉代《曹全碑》的温润平和,字里行间流淌着对百姓安宁的祈愿;北魏《张猛龙碑》的刚健方整,彰显了对礼法秩序的坚守,这些作品不仅是艺术的表达,更是“仁”的精神传递——通过文字的力量教化人心,涵养社会风气。

书法史中的“慕德怀仁”:从先秦到明清的德性传承

“慕德怀仁”的书学理念,在数千年书法史中不断丰富与发展,成为不同时代书家的共同追求。

先秦:文字之德,敬天法祖

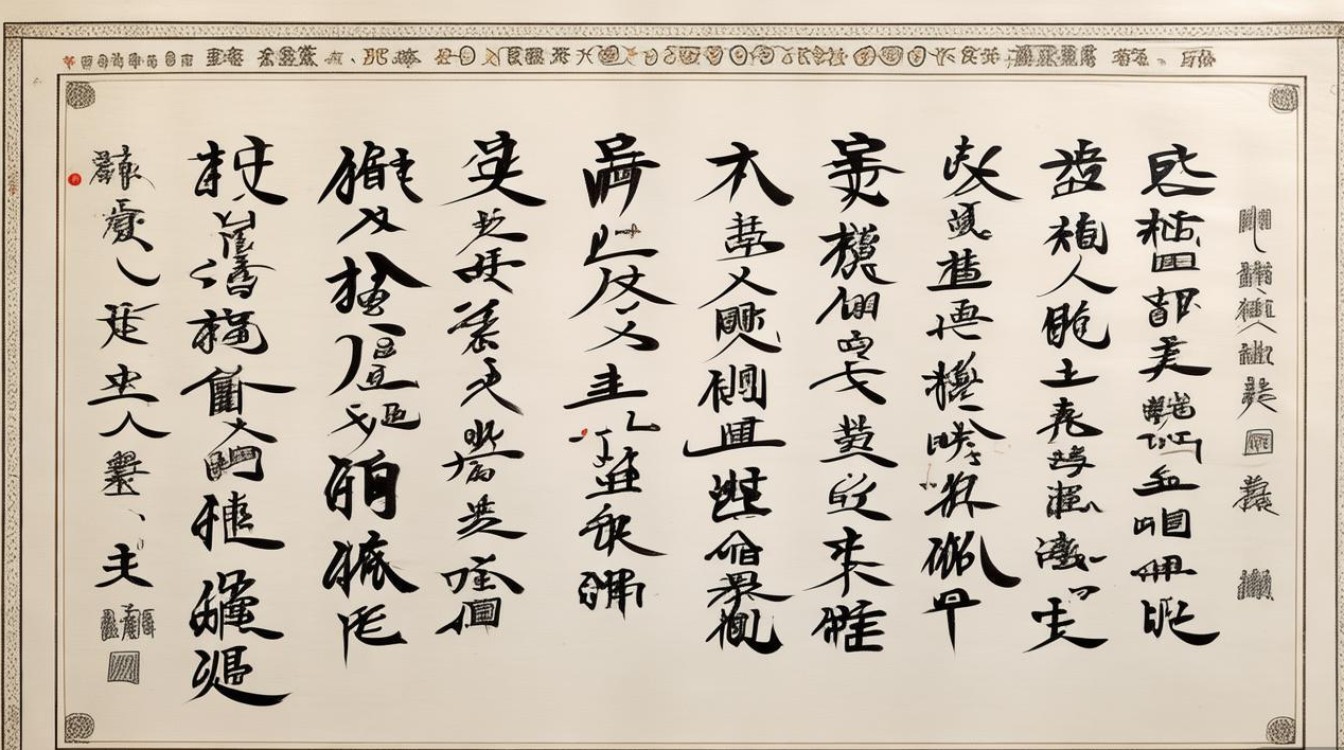

甲骨文、金文的诞生,源于商周先民“敬天法祖”的宗教信仰与道德敬畏,甲骨文刻辞多与祭祀、战争、农事相关,线条瘦硬如骨,结构对称均衡,体现对神灵与祖先的虔诚;金文(如《毛公鼎》《散氏盘》)铸于青铜礼器,笔画浑厚凝重,章法庄重肃穆,彰显“明德慎罚”“敬天保民”的治国理念,此时的文字虽未形成独立书法艺术,但其“以载道”“以明德”的功能,已奠定“慕德怀仁”的早期雏形。

秦汉:一统之德,文以载道

秦始皇统一文字,小篆“书同文”不仅是政治举措,更是文化德行的体现——以规范文字凝聚人心,促进文化认同,李斯《峄山碑》线条圆转匀称,结构对称工稳,传递“车同轨,书同文”的秩序之德;汉代隶书取代小篆,成为官方与民间通用字体,《曹全碑》的秀美飘逸、《张迁碑》的方劲古拙,既有对“仁政爱民”的向往,也体现汉代“罢黜百家,独尊儒术”后,书法对道德教化的承载,汉简(如《居延汉简》)的率意自然,则是普通书吏对日常生活的记录,字里行间充满对民生疾苦的关怀,是“怀仁”在民间的生动实践。

魏晋:风度之德,自然天真

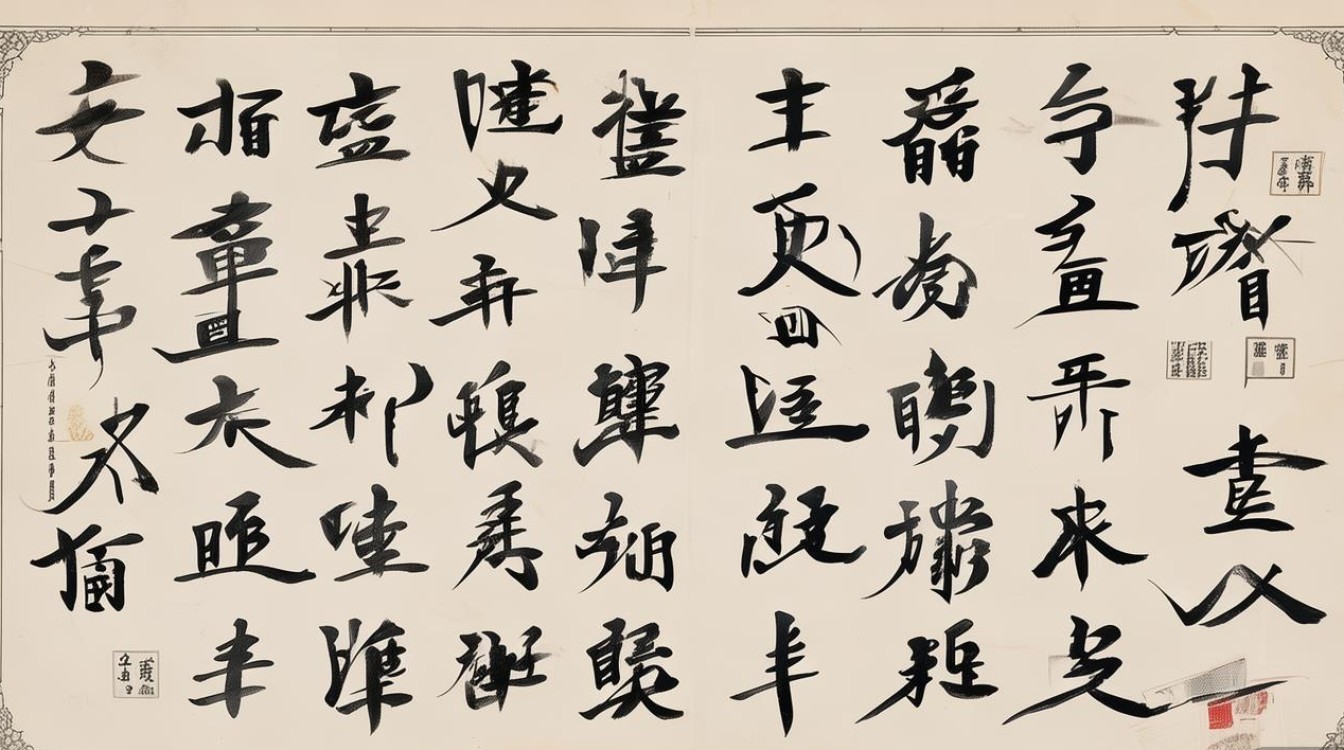

魏晋时期,玄学兴起,“越名教而任自然”的风度推动书法从实用走向艺术,王羲之的《兰亭序》被誉为“天下第一行书”,其“行云流水”的笔触,源于“群贤毕至,少长咸集”的雅集之乐;“死生亦大矣,岂不痛哉”的感慨,则体现对生命本质的哲思,这种“与天地精神往来”的境界,正是“慕德”的最高层次——超越世俗名利,追求精神自由,王献之的“一笔书”、王珣的《伯远帖》,无不以“自然天成”为美,反对雕琢造作,体现魏晋文人“率性而为”的真性情,而“真”正是“德”的核心——真诚无欺,方能笔下生辉。

唐代:法度之德,忠义千秋

唐代书法尚法,强调“楷法遒美”,其背后是对“礼法秩序”的尊崇与对“忠义之德”的践行,欧阳询《九成宫醴泉铭》的险劲峻拔,体现其“刚正不阿、直言敢谏”的品格;柳公权“心正则笔正”的劝谏,更是将书法与德行直接关联——笔法之“正”源于心术之“正”,颜真卿的书法是唐代“慕德怀仁”的集大成者:《多宝塔碑》的端庄秀丽,展现其为官仁爱、体恤民情的一面;《祭侄文稿》的沉痛悲愤,凝结着“国仇家恨不能忘”的忠烈之气;《颜勤礼碑》的雄浑大气,彰显其“一身正气,两袖清风”的士大夫风骨,其书法不仅是艺术,更是“忠、孝、节、义”的道德宣言。

宋代:尚意之德,文以化人

宋代文人书法“尚意”,强调“意造”,追求“我书意造本无法,点画信手烦推求”(苏轼),这种“意”的背后,是宋代文人“修身齐家治国平天下”的道德理想与“以文载道”的文化担当,苏轼《黄州寒食帖》的“苍凉沉郁”,是其“乌台诗案”后“一蓑烟雨任平生”的豁达与坚韧;黄庭坚《松风阁诗帖》的“纵横开阖”,体现其“视富贵如浮云,穷达不改其志”的气节;米芾《蜀素帖》的“八面出锋”,是其“刷字”风格的率真与对传统的创新,宋代书家将书法视为“涵养心性”的工具,通过笔墨抒发个人情志,传递“穷则独善其身,达则兼济天下”的仁爱之心。

明清:个性之德,守正创新

明清时期,书法流派纷呈,既有“崇帖”的温润雅致,也有“尚碑”的雄强朴茂,但“慕德怀仁”的核心未变,傅山提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”,反对妍媚书风,提倡“拙”与“真”——这种对质朴本真的追求,源于其“反清复明”的民族气节与坚守节操的道德自觉,邓石如的篆书“以隶为篆”,突破传统束缚,体现其“敢为人先、不泥古法”的创新精神;何绍基的“回腕执笔”,以病弱之躯坚持书写,彰显其“人书俱老、德艺双馨”的执着,明清书家在个性表达中,始终不忘“德”之根本——守正方能创新,德高方能艺精。

“慕德怀仁书法”的当代价值:以艺修身,以文化人

在现代社会,“慕德怀仁书法”不仅是一种艺术形式,更是涵养心性、传承文化、凝聚精神的重要载体。

对个人:修身养性,涵养品格

书法练习需“静心、专注、耐心”,这与“慕德”的修身要求高度契合,临帖时,需反复揣摩古人的笔法、结构,体会其背后的德行修养,如临颜真卿楷书,能学其刚正;临王羲之行书,能悟其豁达,书写时,需“心手相应”,将情感融入笔墨,如书写“仁爱”“诚信”等主题,能在潜移默化中强化道德认知,正如沈尹默所言:“世人公认中国书法是最高艺术,就是因为它能显示惊人的奇迹,无色而具图画的灿烂,无声而有音乐的和谐,引人心畅神怡。”这种“畅神”的过程,正是道德情操的升华。

对社会:传递正能量,弘扬核心价值观

“怀仁”的书法精神,在当代体现为对社会主义核心价值观的践行,书法家通过创作“中国梦”“家国情怀”“传统美德”等主题作品,如书写“富强、民主、文明、和谐”,传递对国家发展的期盼;书写“孝老爱亲、诚实守信”,弘扬传统美德;书写“绿水青山就是金山银山”,倡导生态文明,这些作品通过展览、公益书法课、社区文化墙等形式走进大众,以艺术之美感染人心,以文字之力凝聚共识,促进社会和谐。

对文化:传承根脉,增强自信

书法是中华文化的核心符号,“慕德怀仁”的书学理念是中华文明“德性文化”的集中体现,在全球化背景下,传承这一理念,有助于增强文化自信——不仅传承笔墨技法,更传承“以德为先”“以仁为怀”的文化精神,通过书法教育,让青少年在临帖中感受古人的道德风范,在书写中体会汉字的文化内涵,从而建立起对中华文化的认同与自豪,为文化传承注入生生不息的动力。

不同书体中的“慕德怀仁”体现

| 书体 | 代表书家/作品 | 核心特征 | “慕德怀仁”体现 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 李斯《峄山碑》 | 线条匀称,结构对称 | 法度严谨,体现“克己复礼”的道德规范,慕先贤“一统文字”之功德。 |

| 隶书 | 《曹全碑》 | 波磔分明,蚕头燕尾 | 温润平和,体现“民胞物与”的仁爱思想,怀“仁政爱民”之德。 |

| 楷书 | 颜真卿《多宝塔碑》 | 笔画方正,结构端庄 | 雄浑大气,体现“忠君爱国”的忠义之德,慕“刚正不阿”之品格。 |

| 行书 | 王羲之《兰亭序》 | 流畅自然,疏密有致 | 飘逸洒脱,体现“和而不同”的文人雅仁,怀“天人合一”之境。 |

| 草书 | 怀素《自叙帖》 | 线条连绵,气势奔放 | 狂放不羁,体现“率性真诚”的真性情,慕“自由超脱”之精神。 |

相关问答FAQs

问题1:“慕德怀仁书法”与单纯追求技巧的书法有何本质区别?

解答:本质区别在于“内核驱动”。“慕德怀仁书法”以“立德”为根本,将书法视为人格修养、道德情操的载体,笔墨中蕴含“书如其人”的温度与“字以载道”的担当,如颜真卿《祭侄文稿》的悲愤源于忠烈之心,技巧服务于情感表达与德行传递;而单纯追求技巧的书法以“炫技”为目的,过度强调形式美(如线条的复杂、结构的夸张),却忽视德行内涵与情感温度,易陷入“为技巧而技巧”的空洞,缺乏艺术感染力与精神价值。

问题2:普通人如何通过书法实践体会“慕德怀仁”?

解答:可从三方面入手:一是“临经典,悟德行”,选择德高望重的书家作品(如颜真卿楷书学忠义、王羲之行书学豁达),在临摹中体会笔墨背后的品格;二是“书仁言,养正气”,书写“仁义礼智信”“自强不息”等经典语句,通过文字内容强化道德认知,让“仁”的理念融入笔墨;三是“修心性,守平常”,练习时保持“心正笔正”,摒弃浮躁,以平和心态对待每一次起笔、收笔,在专注中培养耐心、包容与真诚,这正是“慕德怀仁”在日常中的实践——以艺修身,德艺双修。