“叹”字作为承载人类丰富情感的文字符号,在书法艺术中既是技法的展现,更是心性的流露,从甲骨文的刻痕到今日的墨韵,它跨越三千余年,将一声声叹息、一缕缕赞叹凝于点画之间,成为书法情感表达的典型载体。

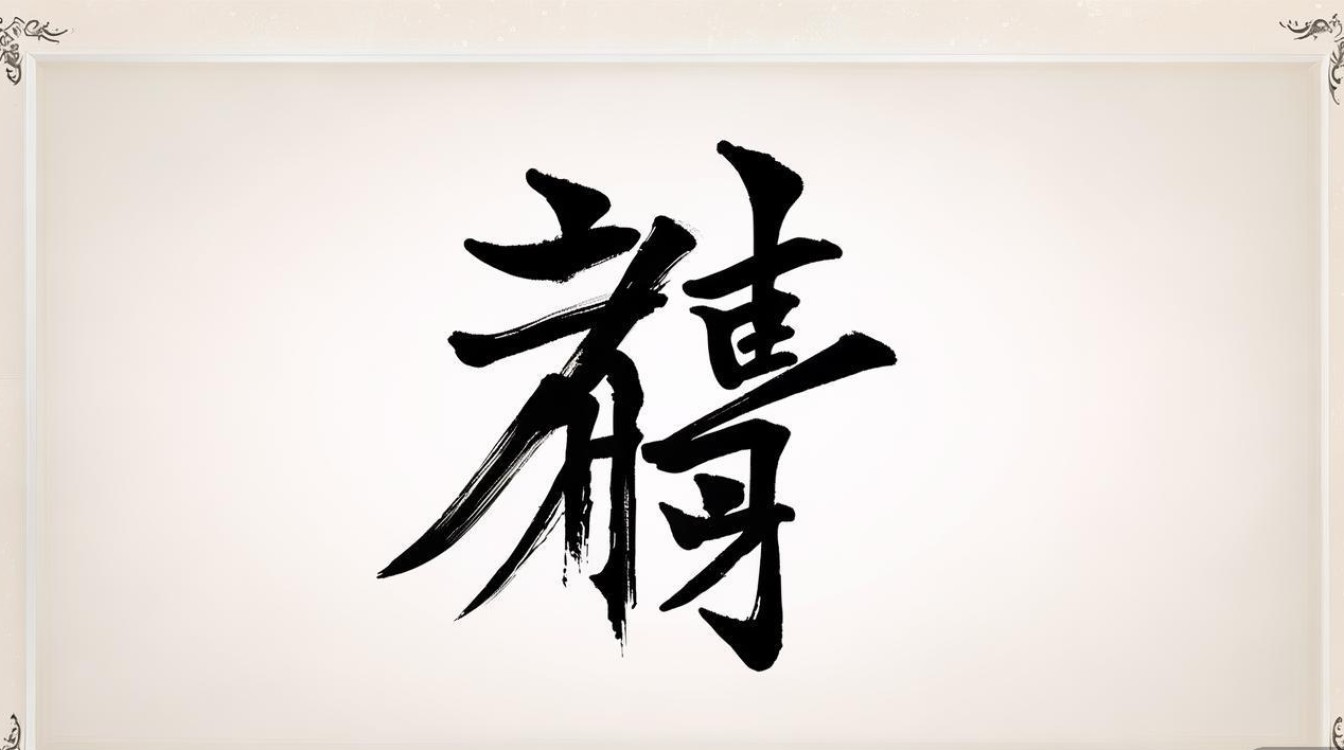

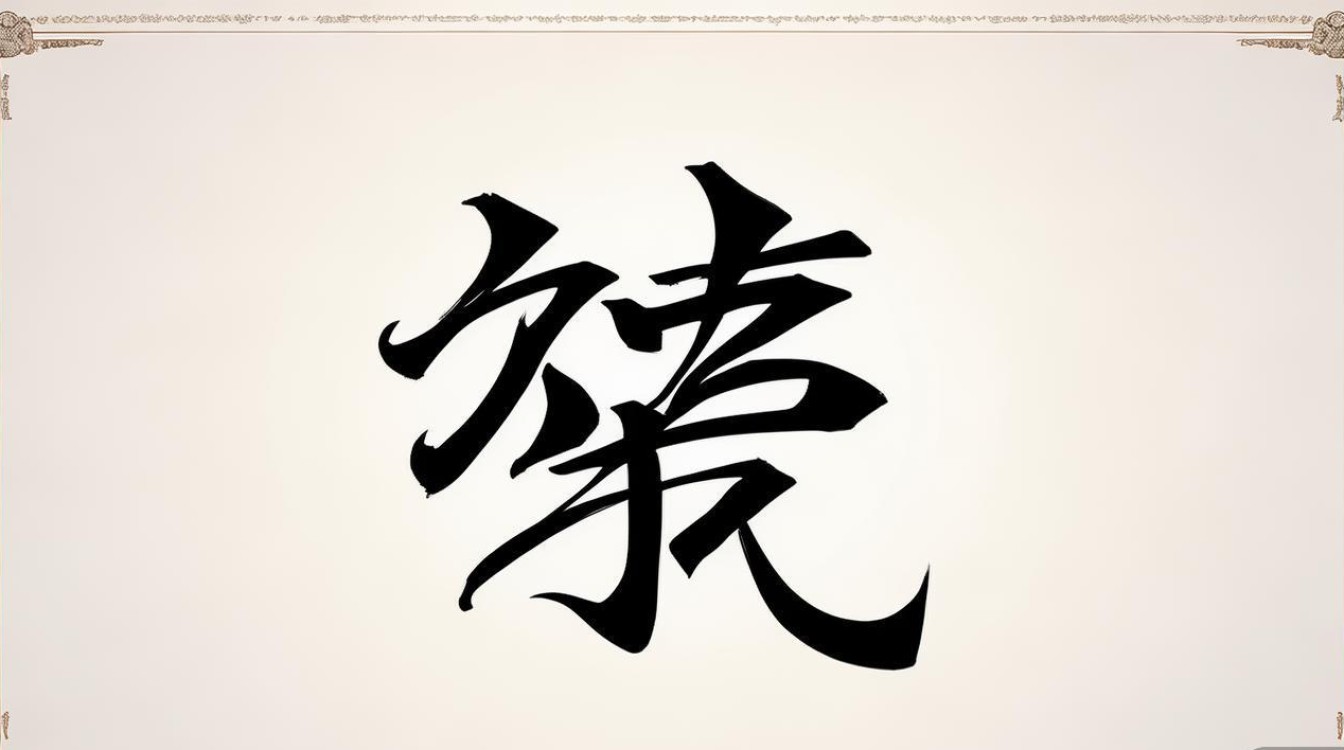

“叹”字的字形演变,是一部从具象到抽象的简化史,甲骨文中,“叹”写作“歎”,由“口”与“歺(è)”组合,“口”象形发声器官,“歺”象形残骨,合表“因悲伤而发声”,后演变为“又”与“口”的组合——“又”本义为手,或许暗示以手抚胸叹息的动作,金文沿袭此结构,线条粗朴,象形意味浓厚;小篆则趋于规整,“口”方正,“又”弧曲,整体匀称对称;隶变后,“口”变为方形折笔,“又”的捺画出波磔,形成“蚕头燕尾”的隶意;楷书定型为左右结构,“口”窄而方正,“又”撇捺开张,笔画清晰;行书、草书则在楷书基础上简化笔画,连带呼应,使“叹”字更具流动感,这一演变过程,既是书写便捷化的需求,也是书法审美从“庙堂气”向“文人意”转变的缩影。

书法书写“叹”字,需兼顾笔画、结构与章法三重维度,笔画上,“口”部需注意藏锋起笔、折笔含蓄,避免过于尖锐,楷书中宜方正,行书中可稍带弧度,体现“内擫”之力;“又”部的撇画要凌厉而不失柔韧,如“犀角勒马”,顿挫后迅速出锋;捺画则需“一波三折”,收笔时重按轻提,显沉稳之态,结构上,“叹”为左右结构,需遵循“左收右放”原则:“口”部占三分之一空间,略偏上,避免下坠;“又”部撇捺舒展,承担字的重心,两部件需紧密穿插,形成“密不透风,疏可走马”的空间对比,章法上,“叹”字在作品中常作为情感节点,或独立成篇,或融入文句,其大小、粗细、墨色需与上下文呼应:如表达悲叹时,宜缩小字形,用笔凝重,墨色浓枯对比;表达赞叹时,可放大字形,用笔流畅,墨色滋润。

历代书家对“叹”字的书写,折射出不同时代的审美与个人性情,王羲之行书《兰亭序》虽未直接见“叹”字,但其“每览昔人兴感之由”的笔意中,“叹”字的含蓄内敛可见一斑——线条温润如玉,转折处圆融含蓄,情感克制而深沉,颜真卿楷书《多宝塔碑》中的“叹”字,则体现其“雄浑大气”的风格:“口”部方正厚重,“又”部撇捺开张如金刚怒目,笔画饱满,中锋用笔,传递出庄严正大的情感,恰如其为人刚正不阿的气质,苏轼行书《黄州寒食帖》中“叹”字的书写,更显“丰腴跌宕”的特点:笔画连带自然,“口”部稍扁,“又”部捺画延长,墨色由浓转枯,起伏跌宕,将“年年欲惜春,春去不容惜”的叹惋之情融入笔端,徐渭草书中的“叹”字则狂放不羁,线条连绵不断,“口”部简化为一点,“又”部撇捺合一,如惊蛇入草,情感喷薄而出,尽显其“狂狷”个性。

不同书体中,“叹”字的艺术表现各有千秋,下表对比了篆、隶、楷、行、草五种书体的“叹”字特点:

| 书体 | 笔画特点 | 结构特点 | 情感表达 | 代表书家/作品 |

|---|---|---|---|---|

| 篆书 | 线条均匀,圆转流畅 | 对称规整,上紧下松 | 典雅古朴,含蓄内敛 | 《泰山刻石》篆书“叹”字 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,横平竖直 | 扁平开阔,横向取势 | 端庄厚重,朴拙大气 | 《曹全碑》隶书“叹”字 |

| 楷书 | 笔画规范,藏露分明 | 结构严谨,重心平稳 | 静穆端庄,理性克制 | 欧阳询《九成宫》楷书“叹”字 |

| 行书 | 笔画连带,灵活多变 | 大小参差,疏密有致 | 流畅自然,情感外放 | 米芾《蜀素帖》行书“叹”字 |

| 草书 | 简化笔画,连绵不断 | 潇洒恣意,一气呵成 | 奔放激越,情感极致 | 怀素《自叙帖》草书“叹”字 |

书法中的“叹”字,本质是“心画”的体现,古人云:“书者,散也,欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”当书家书写“叹”字时,心中或为“人生如梦,一尊还酹江月”的宇宙之叹,或为“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的家国之叹,或为“天生我材必有用”的豪迈之叹,这些情感通过提按、顿挫、枯润、浓淡等技法转化为笔墨语言,如颜真卿《祭侄文稿》中的“叹”字,墨色浓黑处如泣如诉,枯笔飞白处似断还连,将国破家亡的悲愤凝于笔端,成为“天下第二行书”的情感高潮;而王献之《中秋帖》中的“叹”字,笔势连绵,如行云流水,传递出对时光流逝的淡然怅惘。

从实用到艺术,“叹”字的书法演变,见证了中国文人对情感表达的执着,它不仅是一个文字符号,更是书法“达其情性,形其哀乐”精神的缩影,每一笔“叹”,都是书家与千年文脉的对话,是生命体验的墨痕定格。

FAQs

问题1:初学者练习“叹”字书法时,如何把握左右结构的平衡?

解答:初学者可先从楷书入手,掌握“左收右放”的基本原则。“口”部宜写小、写正,约占字长的三分之一,位置略偏上,避免下坠导致重心不稳;“又”部的撇画起笔可稍高,向左下方伸展,捺画则向右下方舒展,形成稳定的三角形支撑,练习时可用米字格辅助,观察“口”部与“又”部的穿插关系,如“口”的右下角与“又”的撇画起笔留出适当空白,避免拥挤,临摹《颜勤礼碑》《九成宫》等楷书范本,体会其结构严谨的特点,熟练后再过渡到行书、草书的灵活变化。

问题2:书法作品中,“叹”字的墨色变化如何服务于情感表达?

解答:墨色是书法情感的重要载体。“叹”字的墨色变化需结合情感基调:若表达悲叹、沉郁,宜用浓墨与枯墨对比,如颜真卿《祭侄文稿》中“叹”字以浓墨书写,笔画饱满,间以飞白枯笔,强化情感的顿挫与沉重;若表达赞叹、喜悦,可用润墨淡彩,如苏轼《黄州寒食帖》中“叹”字墨色温润,笔画流畅,体现情感的舒展与豁达;若表达苍凉、孤寂,则多用枯墨,如杨维桢书法中“叹”字以飞白为主,线条干裂秋风,传递出萧索之感,墨色的浓、淡、干、湿变化,需与书家的情感节奏同步,方能达到“书为心画”的艺术效果。