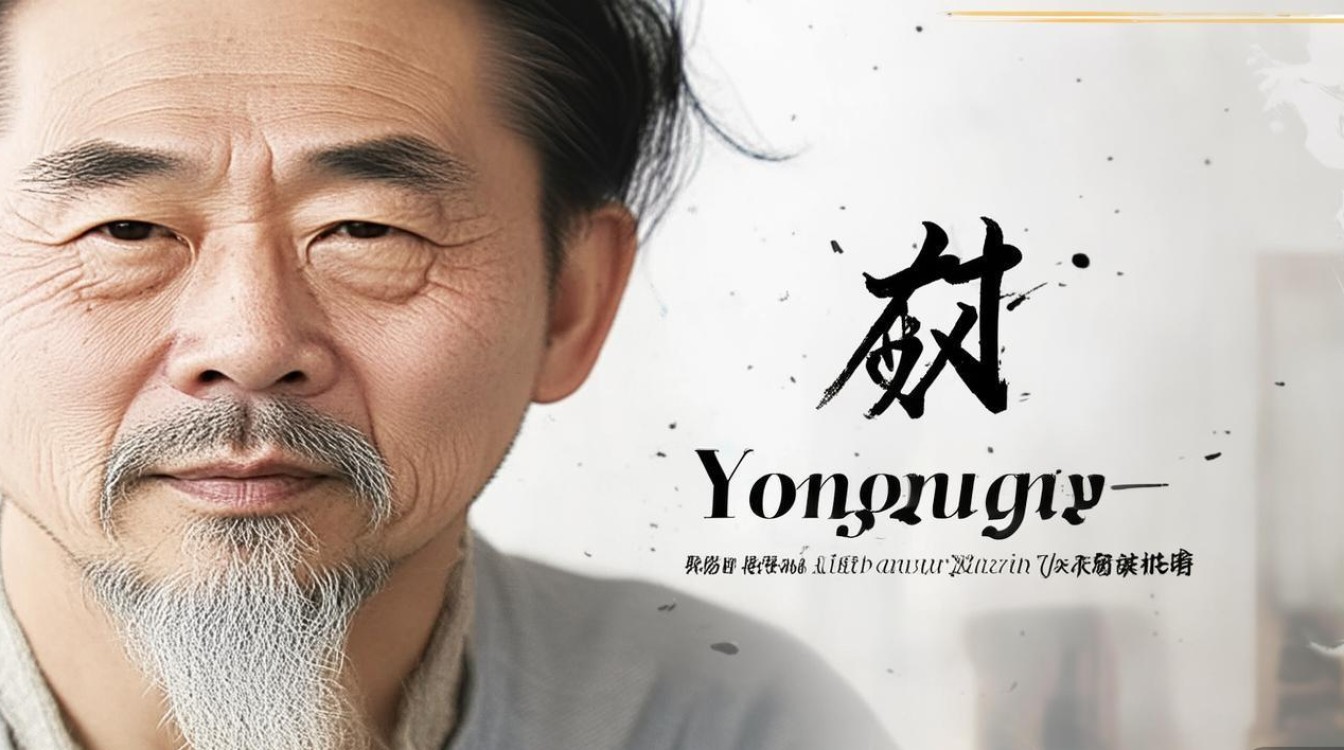

李永光画家,当代中国画坛颇具影响力的实力派艺术家,以其深厚的传统笔墨功底与鲜明的时代审美视角,在山水画领域独树一帜,他的作品既承袭宋元山水的气韵生动,又融入现代生活的鲜活气息,形成了“浑厚中见灵动,雄健中含温润”的独特艺术风貌,被业界誉为“新时代山水画的探索者与践行者”。

生平与艺术历程

李永光1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴,少年时受家庭熏陶,临摹《芥子园画谱》起步,后师从著名山水画家黑伯龙、陈玉圃,系统研习传统山水画的笔墨法则与意境营造,1987年毕业于山东艺术学院美术系,留校任教期间,遍游名山大川,从泰山之雄、黄河之壮到江南之秀,在写生中深化对自然的理解,逐渐形成“外师造化,中得心源”的创作理念。

他的艺术生涯可分为三个阶段:80年代末至90年代初的“传统夯实期”,以临摹古代经典为主,深入研习范宽的雄浑、王蒙的繁密、石涛的灵动,夯实笔墨基础;90年代中后期的“融合探索期”,在传统笔墨中融入西方构成与色彩理论,尝试将光影效果与传统皴法结合,探索山水画的现代性表达;2000年至今的“风格成熟期”,形成以“线骨墨韵”为核心,注重空间层次与情感抒发的个人风格,作品多次入选全国美展,并被中国美术馆、国家博物馆等机构收藏。

艺术风格与技法解析

李永光的山水画以“写意”为魂,在继承传统“六法”的基础上,突破程式化束缚,展现出鲜明的当代特征,其艺术风格可概括为三个核心维度:

笔墨:骨法用笔与墨韵层次

他擅用中锋与侧锋结合的“写意线条”,勾勒山石轮廓时如“折钗股、屋漏痕”,刚劲而富有弹性;皴法上融合“披麻皴”“解索皴”与“斧劈皴”,根据山石质感灵活运用,既显山峦的肌理变化,又具书写性的节奏感,墨色处理上,讲究“墨分五色”,以浓墨定骨、淡墨显韵、破墨求变,通过层层积染与破墨碰撞,营造出山体的体积感与空间的通透感。

构图:传统章法与现代意识的融合

他打破传统山水画“三远法”的单一视角,将散点透视与焦点透视结合,形成“高远、深远、平远”交织的多维空间,例如在《泰山朝晖》中,既以高远法突显主峰的巍峨,又以深远法展现云雾的流动,同时在近景融入现代建筑元素,形成传统与现代的视觉对话,构图上注重“虚实相生”,通过大面积留白与实景的对比,营造出“画中有诗”的意境。

意境:自然之境与人文之思的统一

李永光的山水不仅是自然的再现,更是情感的载体,他笔下的山川既有“泰山岩岩”的雄浑,也有“小桥流水”的温婉,通过季节、气候的细腻描绘,传递对自然的敬畏与热爱,在《黄河故道》系列中,他以粗犷的笔触表现黄河的奔腾,又以细腻的笔触刻画岸边草木,隐喻中华文明的坚韧与生生不息,体现了“天人合一”的哲学思考。

以下为李永光艺术风格核心要素概览:

| 风格维度 | 具体特征 | 代表技法/元素 |

|--------------|--------------|-------------------|

| 笔墨 | 骨法用笔,墨韵层次 | 中锋侧锋结合,披麻皴与斧劈皴融合,墨分五色 |

| 构图 | 多维空间,虚实相生 | 散点透视与焦点透视结合,实景与留白对比 |

| 意境 | 自然与人文统一 | 季节气候描绘,象征性意象(如黄河、古松) |

代表作品与艺术成就

李永光的作品多次在全国美展中获奖,泰山日出》《黄河魂》《江南烟雨》等已成为当代山水画的经典之作。《泰山日出》以高远构图展现主峰的磅礴,朝阳初升时云海翻涌,金光洒在山巅,既保留传统山水画的“崇高感”,又通过光影的明暗对比增强视觉冲击力,被中国美术馆收藏后,被誉为“新时代泰山画的里程碑”。

他的艺术成就不仅体现在创作上,更在于对传统艺术的创新性传承,出版有《李永光山水画集》《写意山水技法解析》等著作,其“笔墨当随时代”的艺术主张,影响了一大批青年画家,他长期致力于美育事业,在高校任教三十余年,培养出众多优秀艺术人才,推动了中国山水画的薪火相传。

艺术理念与创作观

李永光始终认为,传统不是束缚创新的枷锁,而是滋养新生的土壤,他曾言:“传统笔墨是‘根’,当代生活是‘源’,只有根深才能叶茂,只有源活才能流长。”在创作中,他强调“写心”而非“写形”,主张通过自然物象传达主观情感,让山水画成为“心灵的风景”。

他对当代山水画的创新有着独到见解:“不必刻意追求‘现代感’,而应让时代精神自然融入笔墨,就像古人画山水,画的是他们心中的山水,我们画山水,也应是当代人心中的山水。”这种“守正创新”的理念,使他的作品既具有传统艺术的文脉根基,又充满鲜活的时代气息。

相关问答FAQs

Q1:李永光画家在创作时,如何平衡传统笔墨与现代审美的关系?

A1:李永光认为传统笔墨与现代审美并非对立,而是相辅相成的,他主张在继承传统笔墨“骨法用笔”“气韵生动”核心要义的基础上,融入现代生活的观察与感受,在保留中锋线条的力度感时,会借鉴西方绘画的光影处理,增强山体的立体感;在构图上,既遵循传统“疏可走马,密不透风”的章法,又适当引入现代构成元素,让画面更具视觉张力,这种平衡不是简单的“拼接”,而是将传统精神与现代意识内化为创作自觉,使作品既有“古意”又有“新韵”。

Q2:作为高校美术教师,李永光如何将自身艺术理念融入教学?

A2:在教学实践中,李永光强调“理论与实践结合、传统与创新并重”,他要求学生从临摹古代经典入手,深入理解传统笔墨的规律,同时鼓励他们走出画室,深入自然写生,在观察中感受“山川之气象”,他反对“千人一面”的教学模式,注重因材施教,根据学生的个性特点引导他们找到自己的艺术语言,他经常组织“传统与现代”主题研讨课,让学生分析经典作品与当代创作的异同,培养他们的批判性思维与创新意识,帮助他们成长为“守得住传统,跟得上时代”的艺术家。