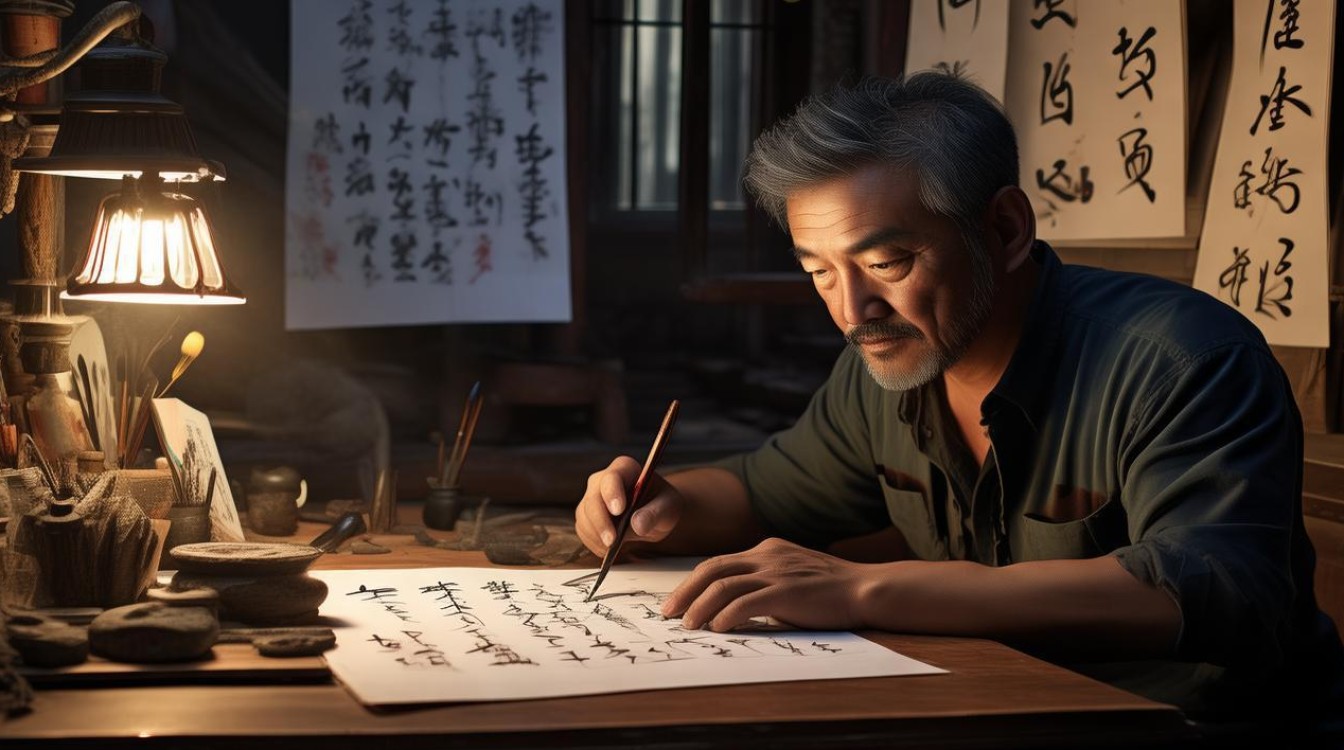

四十岁学书法,常被戏称为“中年拾笔”,却不知这恰是人生与文化的一场恰逢其时的相遇,不同于少年时对技法的生涩追求,也不同于青年时对结果的急切期盼,四十岁的书法学习,更像是一场与自己对话、与历史共鸣的修行。

心境:沉淀是最好的墨汁

四十岁的人生,褪去了浮躁,添了几分从容,少了对“成为书法家”的执念,多了对“写好每一个字”的专注,书法本就不是年轻人的专利,王羲之写《兰亭序》时已过不惑,苏东坡被贬黄州仍醉心笔墨,这个年纪的人,更懂“书为心画”的真谛——笔墨间流淌的不仅是字形,更是对生活的感悟、对世事的豁达,当工作与生活的压力让内心焦虑时,铺开宣纸,执起毛笔,在提按顿挫中让情绪沉淀,在墨色浓淡中让思绪清晰,书法便成了中年人的“心灵瑜伽”。

方法:科学规划让进步可见

有人担心四十岁手僵眼花,学不会精细的笔法,实则不然,书法讲究“意在笔先”,成年人的理解力与观察力,恰恰是练字的“加速器”,学习时不必贪多求全,可遵循“楷书筑基、行书求变、草书抒情”的路径:先从楷书入手,选颜真卿的《多宝塔碑》或欧阳询的《九成宫》,其结构端正、笔画清晰,适合打基础;待掌握基本笔画与间架结构后,再过渡到行书,王羲之的《兰亭序》是首选,体会“行云流水”的气韵;若有余力,草书可探索孙过庭的《书谱》,感受线条的律动与情感的奔放。

工具选择上,不必追求名贵,但需实用,初学者可用兼毫笔(软硬适中)、毛边纸(经济实惠),墨汁选“一得阁”或“曹素功”即可,待技法娴熟后再升级狼毫、宣纸,练习时需注重“读帖”与“临帖”结合:读帖是观察字的笔画走向、结构疏密,临帖是动手模仿,二者缺一不可,每天固定30分钟,哪怕只写10个字,只要用心,日积月累必有成效。

收获:笔墨间的生命拓展

学书法三年,最珍贵的不是写得多好,而是内心的变化,曾因工作繁忙而焦虑的人,如今能在墨香中找到平静;曾觉得传统文化遥远的人,如今能从“永字八法”中窥见古人的智慧,更重要的是,书法成了连接家庭与情感的纽带——陪孩子练字时,能讲“横平竖直”做人的道理;与朋友相聚时,能挥毫赠字,传递祝福,这种“无用之用”,恰是中年生活最珍贵的滋养。

| 学习阶段 | 选帖建议 | 工具推荐 | 练习要点 |

|---|---|---|---|

| 入门期 | 颜真卿《多宝塔碑》、欧阳询《九成宫》 | 兼毫笔、毛边纸、一得阁墨汁 | 掌握基本笔画(点、横、竖、撇、捺),理解“中锋用笔” |

| 进阶期 | 王羲之《兰亭序》、赵孟頫《洛神赋》 | 狼毫笔、半生熟宣纸 | 注重字的结构搭配,体会“行气贯通” |

| 成熟期 | 孙过庭《书谱》、米芾《蜀素帖》 | 紫毫笔、生宣纸 | 融入个人风格,追求“气韵生动” |

FAQs

问:四十岁学书法,手部灵活性不如年轻人,能练好吗?

答:完全能,书法的核心不是“手快”,而是“心静”,成年人的理解力能更快把握笔画规律,且更懂得“慢工出细活”的道理,历史上许多书法家晚年风格愈发成熟,正是心境与技法沉淀的结果,练习时可从慢写开始,注重每一笔的起承转合,手部灵活性会在日复一日的练习中自然提升。

问:每天没太多时间练习,如何坚持?

答:利用碎片化时间,贵在“恒”而非“久”,哪怕每天只写15分钟,也要雷打不动,清晨起床后写5个字,午休时练10分钟,睡前再回顾字帖,关键是让书法融入生活,成为像吃饭睡觉一样的习惯,而非“任务”,可加入书法社群,与同好交流,互相鼓励,坚持起来更容易。