赖起凤书法,作为当代书坛中兼具传统底蕴与时代气息的艺术典范,以其深厚的笔墨功力、鲜明的个人风格和持续的艺术探索,在书法传承与创新的道路上留下了浓墨重彩的一笔,他的书法创作植根于传统经典,又融入当代审美,于楷书的端庄、行书的流畅、草书的奔放中,展现出“守正出新”的艺术追求,成为连接古典书法精神与现代艺术表达的重要纽带。

赖起凤,1965年生于福建泉州,自幼浸润于闽南文化沃土,少年时即随当地名家习书,先后临摹欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》等楷书经典,打下坚实的法度基础,青年时期负笈北上,求学于中国美术学院书法系,系统研习书法史论与技法,师从沙孟海、启功等书法大家,深得“碑帖融合”之精髓,其艺术生涯历经数十载耕耘,作品数十次入选全国书法篆刻展、中青年书法家作品展等国家级展览,并获“中国书法兰亭奖”等重要奖项,现为中国书法家协会理事、福建省书法家协会副主席,被誉为“闽派书法”当代代表性书家之一。

赖起凤的书法风格以“典雅中见灵动,厚重中显风骨”为核心,各书体皆具特色,尤以楷书、行书成就最为突出,他的艺术探索始终围绕“传统为根、创新为魂”展开,既注重对古代法帖的深度临摹与精神体悟,又敢于突破前人藩篱,融入个人情感与时代审美,形成“师古而不泥古,尚法而能通变”的独特风貌,以下通过表格具体呈现其各书体的艺术特点:

| 书体 | 取法特点 | 艺术风格 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

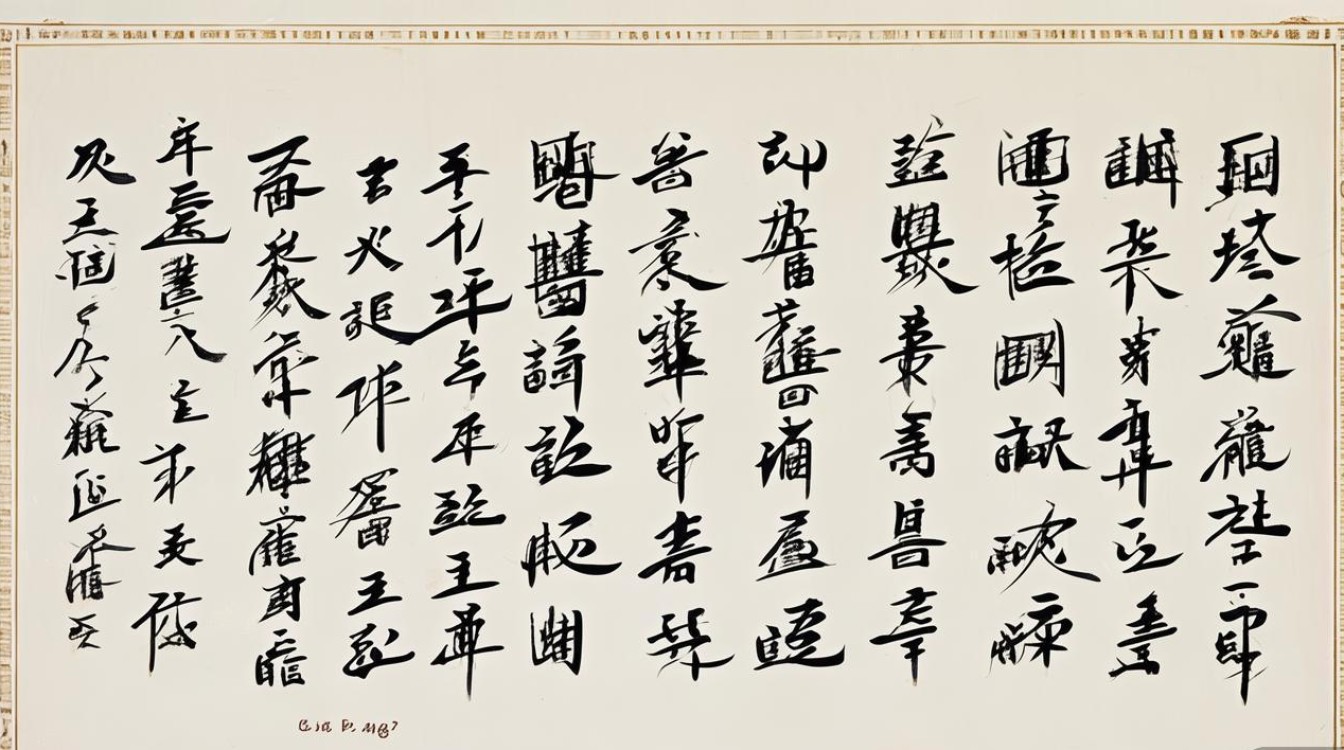

| 楷书 | 深研欧、颜楷法,兼收褚遂良《雁塔圣教序》的灵动与赵孟頫《胆巴碑》的温润,结字取势端庄而不失奇崛 | 笔画遒劲方圆兼备,起收笔含蓄内敛,中锋行笔力透纸背,结字平正中见险峻,章法疏朗有致,既有唐楷的法度森严,又含晋人的风韵潇洒 | 《朱熹春日偶成》《心经》《千字文》 |

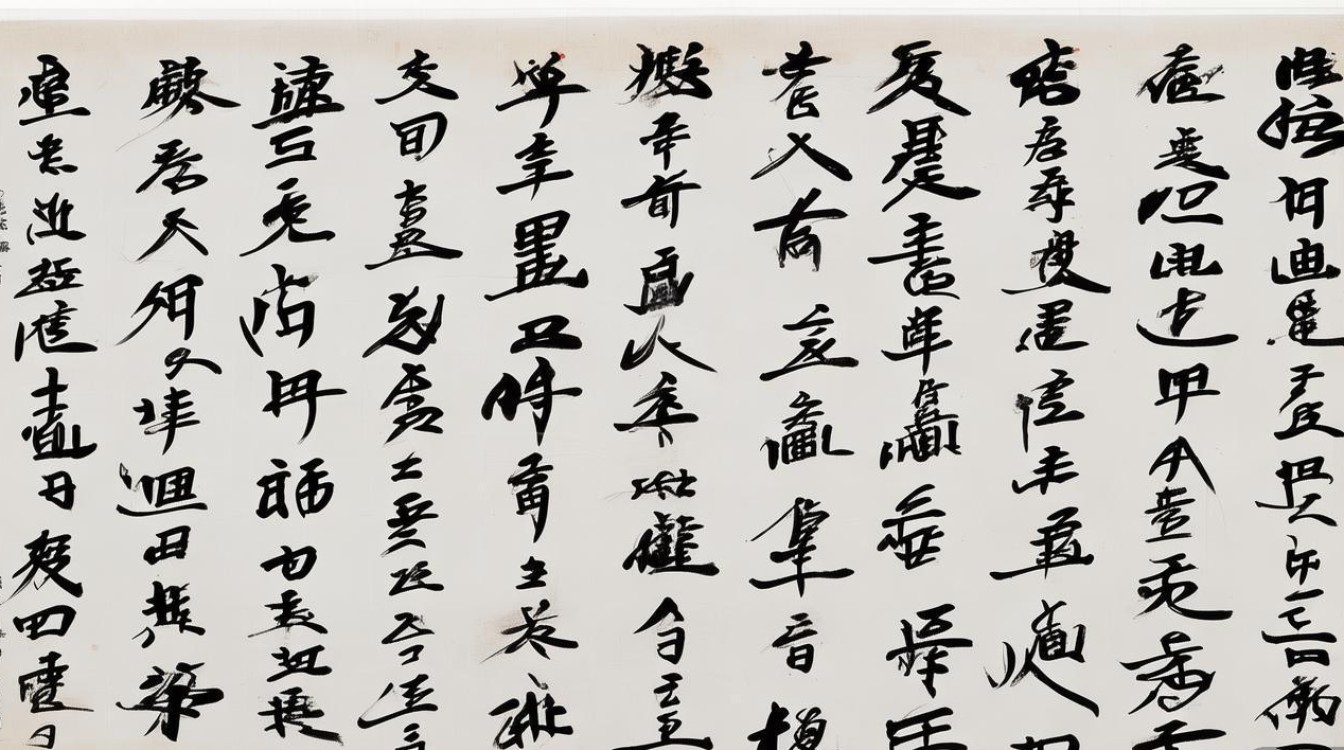

| 行书 | 取法王羲之《兰亭序》的流美与米芾《蜀素帖》的跌宕,融合颜真卿祭侄文稿的情感张力,形成“二王”为基、米芾为骨、颜韵为魂的面貌 | 笔画连带自然,提按分明,节奏明快,字形欹正相生,墨色浓枯变化丰富,于流畅中见沉着,于率意中显功力,既有文人的书卷气,又具豪放的抒情性 | 《赤壁赋》《兰亭集序临本》《古诗四首》 |

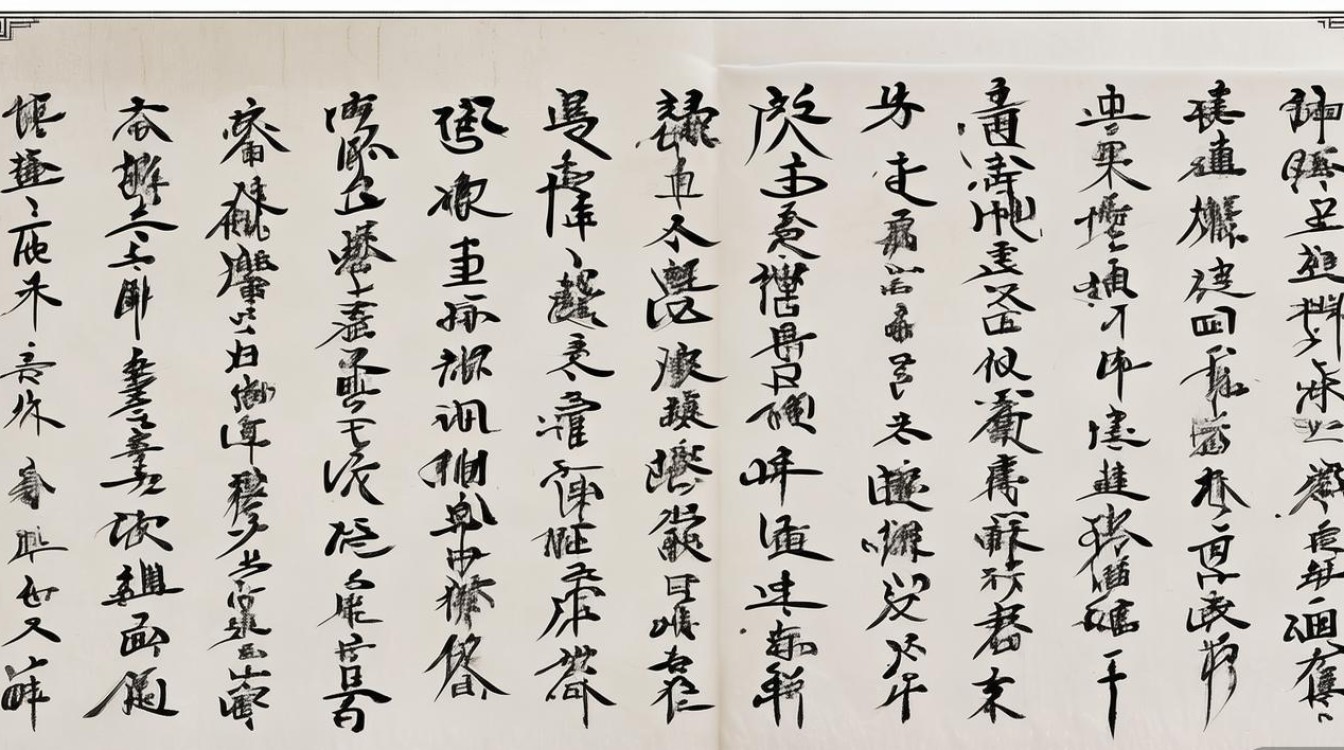

| 草书 | 上追张旭、怀素的狂放不羁,下取孙过庭《书谱》的法度严谨,兼取黄庭坚长枪大戟的笔势,强调“意”在笔先 | 笔画圆转遒劲,牵丝引带如行云流水,章法大小错落,气势贯通,墨色浓淡枯湿相间,于狂放中见理性,于抒情中显法度,极具视觉冲击力与情感张力 | 《古诗十九首》《将进酒》《自作诗卷》 |

赖起凤的代表作品涵盖楷、行、草诸体,既包括对经典的临摹与再创作,也有大量自作诗文书法,其楷书代表作《朱熹春日偶成》,通篇结字严谨,笔画清劲,在继承欧楷险绝笔意的同时,融入温润的晋人风韵,展现出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的审美境界,行书《赤壁赋》则以其流畅的笔触、丰富的墨色变化和章法的虚实相生,将苏轼散文的旷达意境与书法的艺术美感完美结合,被誉为“文心书韵”的典范,草书《将进酒》更是气势恢宏,笔画如龙蛇舞动,墨色如惊涛拍岸,将李白诗歌的豪情壮志通过书法的线条与节奏淋漓尽致地展现出来,成为当代草书创作的经典之作。

在艺术影响层面,赖起凤的书法不仅体现在创作成就上,更对当代书法教育与传承产生了深远影响,他长期致力于书法教育,先后任教于多所高校,培养了一批青年书法人才,其“技进乎道”的教学理念强调技法训练与文化修养并重,倡导“临帖—创作—反思”的学习路径,影响了一代学书者,在书法理论上,他著有《楷书技法与审美》《碑帖融合的当代实践》等专著,系统梳理传统书法的技法体系与美学思想,并提出“以文化人、以书载道”的创作主张,为当代书法的理论建设提供了重要参考,他还积极参与书法公益活动,组织“书法进校园”“乡村文化振兴”等活动,推动书法艺术的普及与发展,彰显了当代艺术家的社会责任与文化担当。

相关问答FAQs

问:赖起凤的书法如何体现“碑帖融合”的艺术特色?

答:赖起凤的“碑帖融合”主要体现在对碑版书法雄强方笔与帖学书法流美圆笔的兼收并蓄上,在楷书中,他既取碑版书法的厚重与力度(如《张猛龙碑》的方峻笔意),又融帖学书法的温润与灵动(如《兰亭序》的笔法变化),形成“方圆兼备、刚柔相济”的面貌;在行书中,他以“二王”帖学为根基,融入碑版书法的结字奇崛与笔势开张,使作品既有帖学的雅逸,又有碑学的雄健,突破了传统碑帖对立的界限,实现了“以碑强骨、以帖润姿”的艺术效果。

问:初学者学习赖起凤书法,应从哪些方面入手?

答:初学者学习赖起凤书法,建议分三步走:夯实传统基础,从楷书入手,重点临摹其楷书代表作《朱熹春日偶成》,掌握其笔画遒劲、结字端庄的特点,尤其要注意中锋行笔与提按变化的训练;过渡到行书,选择《赤壁赋》作为临摹范本,体会其笔画连带、墨色变化和章法布局的规律,理解“意”在笔先的创作理念;结合理论学习,阅读其著作《楷书技法与审美》,加深对书法文化内涵的理解,同时尝试将临摹所得融入自作诗文创作,避免“为书而书”,做到“技道合一”,学习过程中需注重“先求平正,再追险绝”,循序渐进,切忌急于求成。