陈于夕,当代中国画坛备受瞩目的青年画家,以其独特的艺术视角和富有诗性的创作语言,在传统与现代的交汇处开辟出一片独具魅力的艺术天地,她的作品既承袭了中国文人画的写意精神,又融入了当代生活的鲜活气息,形成了兼具古典韵味与时代特征的个人风格,在国内外艺术界引发广泛关注与好评。

陈于夕1985年出生于浙江杭州,自幼浸润在江南水乡的氤氲意境中,外公是当地小有名气的书画爱好者,家中常备笔墨纸砚,耳濡目染间,她对线条与色彩有着天生的敏感,6岁起,她便跟随外公临摹《芥子园画谱》,从兰竹、山水的基础笔法入手,在墨色的浓淡干湿间感受传统艺术的脉搏,中学时期,她进入杭州艺术学校系统学习素描、色彩等西方绘画基础,同时深入研习书法,以碑帖为师,在汉隶的雄浑与魏碑的险峻中锤炼笔力,为日后将书法用笔融入绘画创作埋下伏笔。

2004年,陈于夕考入中国美术学院中国画系,师从著名山水画家林海钟先生,在校期间,她不仅深耕传统山水画技法,对范宽的雄浑、倪瓒的萧疏、石涛的恣烂均有深入研究,更主动接触当代艺术思潮,尝试将装置艺术、影像艺术的观念融入水墨实验,这种“以古人之规矩,开自己之生面”的学习态度,使她逐渐摆脱了学院派创作的程式化束缚,形成了“师古而不泥古”的创作理念,2008年本科毕业后,她选择赴法国巴黎高等美术学院交流学习,在西方艺术的语境中重新审视中国水墨的当代可能性,巴黎的博物馆、画廊让她接触到印象派的光色表现、抽象主义的构成意识,这些元素与她的江南文化基因碰撞融合,催生了其艺术语言的重要转折——她开始尝试以水墨为媒介,表现都市人内心的诗意栖居,将古典的“山水情怀”转化为现代的“心灵景观”。

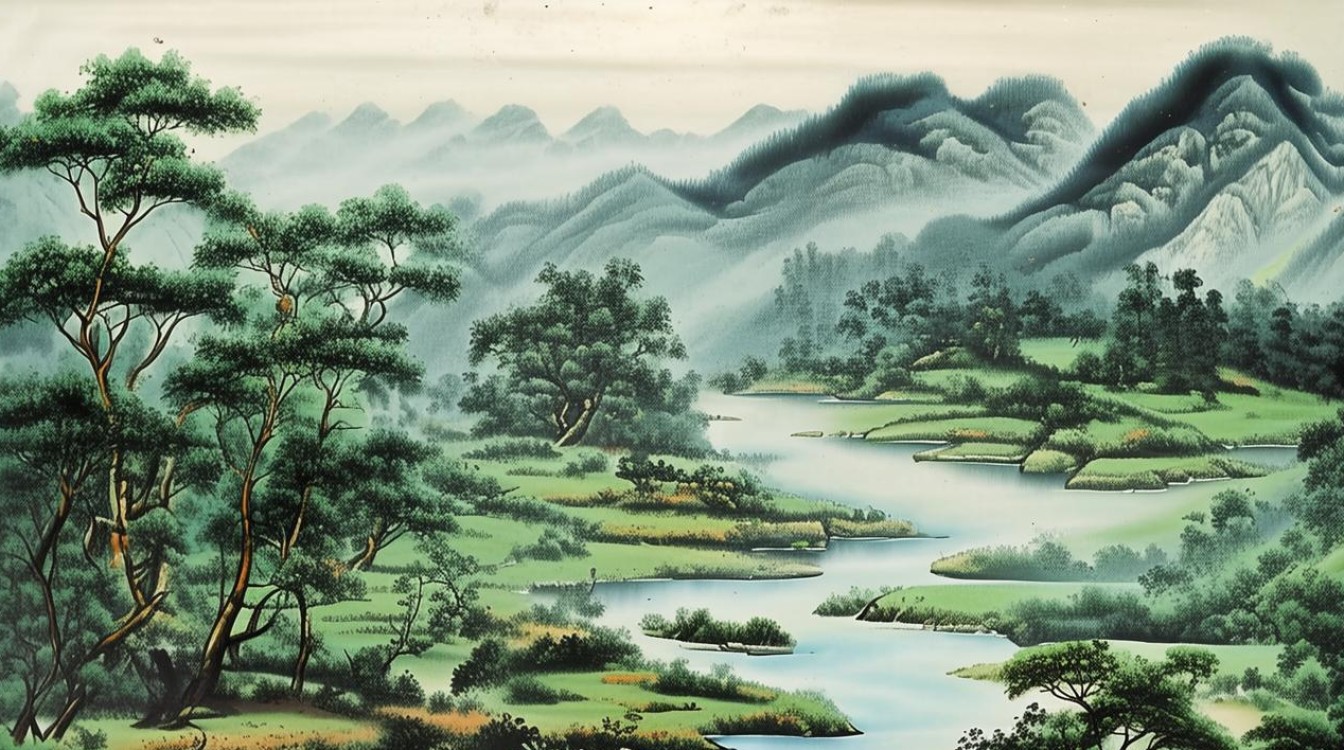

陈于夕的艺术风格以“意象山水”为核心,其作品既非对自然景物的客观再现,也非纯粹的主观臆造,而是在“似与不似之间”构建起一个充满情感张力的精神空间,她的创作题材广泛,涵盖江南烟雨、都市街巷、园林叠石、人体意象等,但无论何种题材,都贯穿着对“气韵生动”的追求,在色彩运用上,她突破传统水墨“水墨为上”的局限,大胆融入赭石、花青、藤黄等矿物色与植物色,辅以淡彩晕染,营造出清雅明丽又层次丰富的视觉效果,如《南屏晚钟》系列中,她以青灰色调为基底,点染以朱砂红,既保留了西湖暮色的朦胧感,又赋予画面现代性的色彩冲击,在构图上,她借鉴西方摄影的“框景”与平面构成,常以“截断法”取景,打破传统山水画“三远法”的完整空间,通过局部特写与留白的巧妙结合,引导观者的视线在画面中游走,产生“以小见大”的审美体验。

为了更清晰地呈现陈于夕的艺术风格特征,以下表格从题材、色彩、构图、笔触、情感表达五个维度进行归纳:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法 |

|---|---|---|

| 题材选择 | 以江南意象为核心,延伸至都市景观、自然小品,兼具地域性与时代感 | “移步换景”式的场景组合,如《西湖四时》中春桃、夏荷、秋桂、冬雪的并置 |

| 色彩语言 | 以水墨为骨,融入淡彩,强调色调的统一性与微妙变化 | “墨分五色”结合“破彩法”,如用花青破墨,产生水色交融的通透感 |

| 构图形式 | 打破传统全景式构图,采用特写、分割、重叠等现代构成手法 | “留白造境”,留白处非虚无,而是“无画处皆成妙境”的想象空间 |

| 笔触特点 | 以书法入画,线条兼具力度与韵律,枯湿浓淡变化丰富 | “屋漏痕”与“折钗股”结合,表现山石的肌理与线条的流动感 |

| 情感内核 | 表达现代人对自然的向往、对内心的观照,充满诗意与哲思 | “情景交融”,如《都市山居》中高楼与远山的呼应,隐喻都市人的精神寄托 |

陈于夕的代表作品多围绕“记忆”与“当下”的对话展开,2015年创作的《南屏晚钟·忆》是其早期成熟期的重要作品,画面以杭州南屏山为背景,近景是斑驳的古墙与虬曲的老松,中景为钟楼的一角,远景则是隐在薄雾中的西湖水面,她以枯笔皴擦表现古墙的沧桑,湿墨晕染营造湖面的朦胧,钟楼的红墙在青灰色调中格外醒目,仿佛时光在历史与现实间回响,这幅作品入选了“全国中国画作品展”,并被浙江美术馆收藏,评论家称其“以传统笔墨写当代心境,在古意中透出新机”。

2020年后,陈于夕的创作进入新阶段,推出了《都市折叠》系列,将都市的高楼、立交桥、玻璃幕墙等元素与传统山水画的“皴法”“点苔”相结合,在《都市折叠·NO.3》中,她以密集的线条表现建筑群的垂直感,用淡墨的横向晕染模拟云雾的流动,玻璃幕墙的反光则以金色线条勾勒,营造出“山水都市”的奇幻景象,这一系列作品在2022年“威尼斯国际艺术双年展”平行展中展出,引发海外观众对中国当代水墨的关注,意大利《艺术报》评价其“用东方美学重构了现代都市的视觉秩序”。

除了绘画创作,陈于夕还致力于艺术教育与传统文化的推广,她多次参与“水墨进校园”活动,在高校与中小学开设工作坊,带领孩子们用水墨表现身边的生活;她与杭州西溪湿地合作,创作《西溪十景》系列画作,并将部分作品收益用于湿地生态保护;她还担任《中国当代水墨》杂志的编委,撰写多篇关于传统艺术当代转型的文章,为青年艺术家提供理论参考,这些实践使她的艺术影响力超越了画室,成为连接传统与现代、艺术与生活的桥梁。

在艺术理念上,陈于夕始终认为:“水墨不是陈旧的符号,而是流动的生命,传统是根,但艺术必须长在当下的土壤里。”她反对将水墨束之高阁的“博物馆式”创作,主张让艺术回归生活,从日常的烟火气中汲取灵感,她的工作室位于杭州西湖边,窗外即是四季分明的风景,案头常摆着新鲜的莲蓬、竹枝,这些自然物象不仅是她写生的对象,更是她思考“物我关系”的媒介,她曾说:“画山不是画山的样子,而是画山与人的关系;画水不是画水的形态,而是画水中的时光。”

陈于夕的艺术实践,为中国画的当代转型提供了鲜活的样本,她以深厚的传统功底为根基,以开放的当代视野为翼,在水墨的“变”与“不变”之间找到了平衡点,既守护了文人画的写意精神,又赋予其符合时代审美的新的表达,随着创作的深入,她的艺术语言仍在不断探索与突破,她或许会在更广阔的维度上,继续书写水墨艺术的当代篇章。

相关问答FAQs

问:陈于夕的绘画风格是如何形成的?有哪些重要的影响因素?

答:陈于夕的绘画风格是传统基因、学院教育、海外经历与个人生活体验共同作用的结果,自幼受外公影响临摹传统画谱,打下坚实的笔墨基础,中国美院的专业学习使其系统掌握了山水画技法,并深入研习书法,以书入画成为其重要特点;赴法国巴黎交流的经历让她接触到西方艺术观念,印象派的光色表现、抽象主义的构成意识为其提供了新的视角;杭州江南水乡的地理环境与都市生活的节奏,潜移默化地影响了她的题材选择与情感表达,最终形成了兼具古典韵味与现代气息的“意象山水”风格。

问:陈于夕的作品在国内外艺术市场上表现如何?其艺术价值体现在哪些方面?

答:近年来,陈于夕的作品在国内外艺术市场上备受关注,其画作多次在嘉德、保利等拍卖行上拍,价格稳步上升,并被浙江美术馆、威尼斯国际艺术基金会等机构收藏,其艺术价值主要体现在三方面:一是语言创新,她将传统水墨技法与现代艺术观念结合,拓展了水墨的当代边界;二是精神内核,作品始终贯穿着对自然与人文关系的思考,具有深刻的人文关怀;三是文化传承,通过艺术教育与公益活动,她推动了中国传统艺术的当代传播与国际交流,成为青年艺术家的代表人物之一。