王仁志,1945年生于江苏苏州,当代著名书法家、书法教育家,中国书法家协会理事,江苏省书法家协会副主席,其书法以帖学为根基,融碑学之雄浑,兼及篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草书成就最为卓著,早年师从费新我、林散之等书法大家,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《书谱》等经典法帖,在继承传统的基础上,逐渐形成“清雅中见骨力,流动中含沉静”的个人风格,其作品多次入选全国书法展并获奖,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,同时致力于书法教育,培养了大量书法人才,对当代书法传承与发展产生深远影响。

王仁志书法的艺术风格,可从用笔、结字、墨法、章法四个维度解析,具体特点如下表所示:

| 维度 | 特点 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 用笔 | 刚柔相济 | 提按分明,转折处含而不露,行笔中锋与侧锋结合,线条如“锥画沙”“屋漏痕” | 既显筋骨之力,又富弹性之美,避免生硬与浮滑 |

| 结字 | 平中寓险 | 字形以方正为基调,通过疏密对比、欹正相生打破平衡,如“左紧右松”“上密下疏” | 稳中求变,于平正中见奇崛,增强视觉张力 |

| 墨法 | 浓淡相宜 | 墨色随情感起伏而变化,浓处如漆,淡处如烟,枯润结合,枯笔处飞白自然 | 层次丰富,营造“墨分五色”的韵律感,增强作品节奏 |

| 章法 | 虚实相生 | 行距疏朗,字距错落,通过留白与密集区域形成对比,首尾呼应,气脉贯通 | 疏可走马,密不透风,整体和谐统一,富有流动感 |

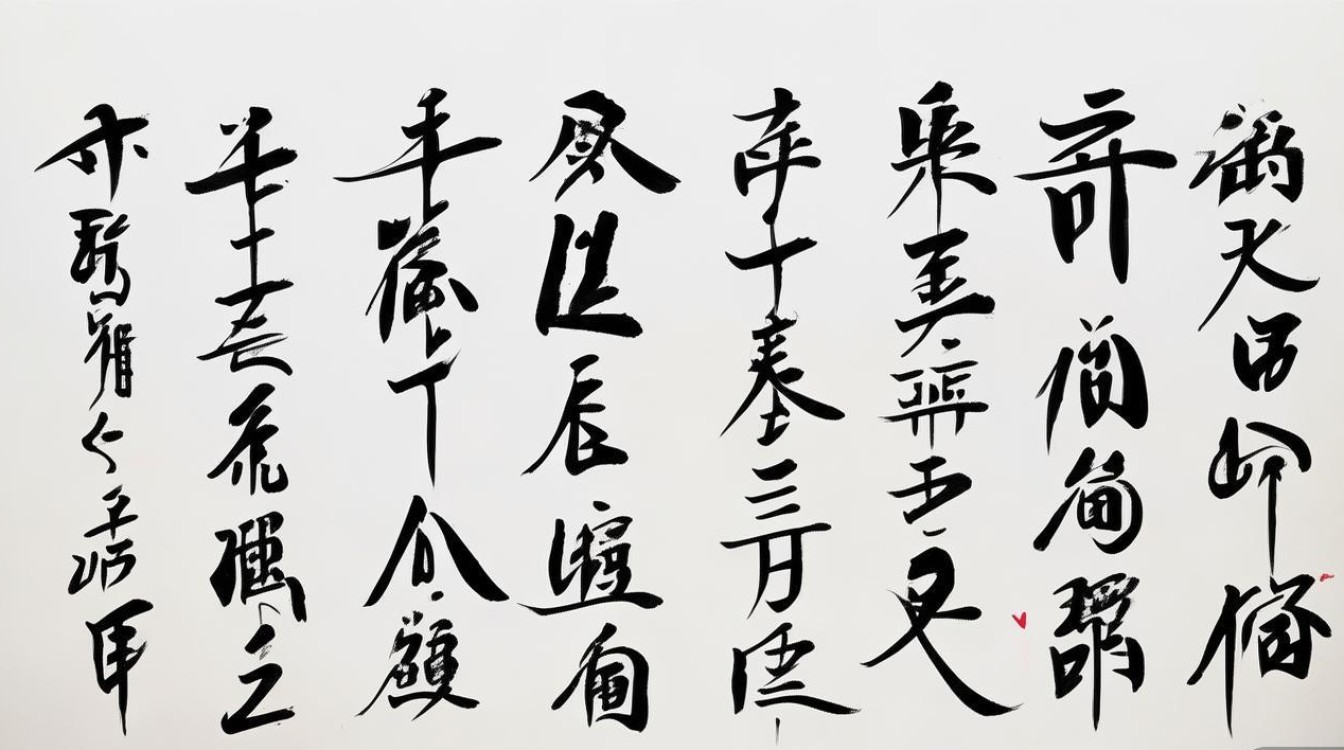

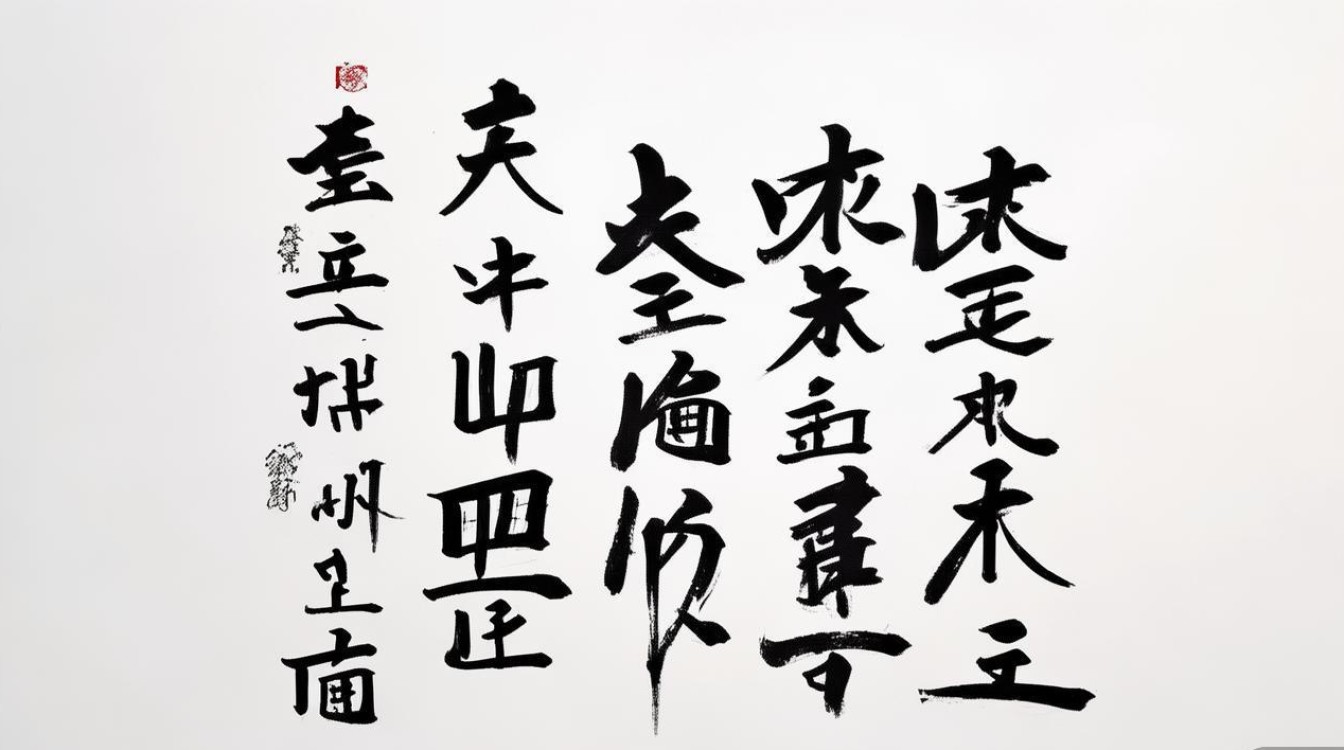

在行草书创作中,王仁志尤为注重“意”与“法”的平衡,他认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家情感与学养的流露,其代表作《行草书滕王阁序》,全长8米,以狂草笔意融入行书结体,既保留了王羲之《十七帖》的雅逸,又汲取了张旭、怀素草书的奔放,作品中“落霞与孤鹜齐飞”一句,“落”字长撇舒展,如孤鹜振翅;“霞”字左右结构紧密,如云霞聚散;“飞”字最后一笔如游龙,顺势而下,与下一字“孤”形成呼应,整幅作品节奏明快,气韵生动,将滕王阁的壮丽景象与王勃的豪情壮志融为一体,达到“书文合一”的境界。

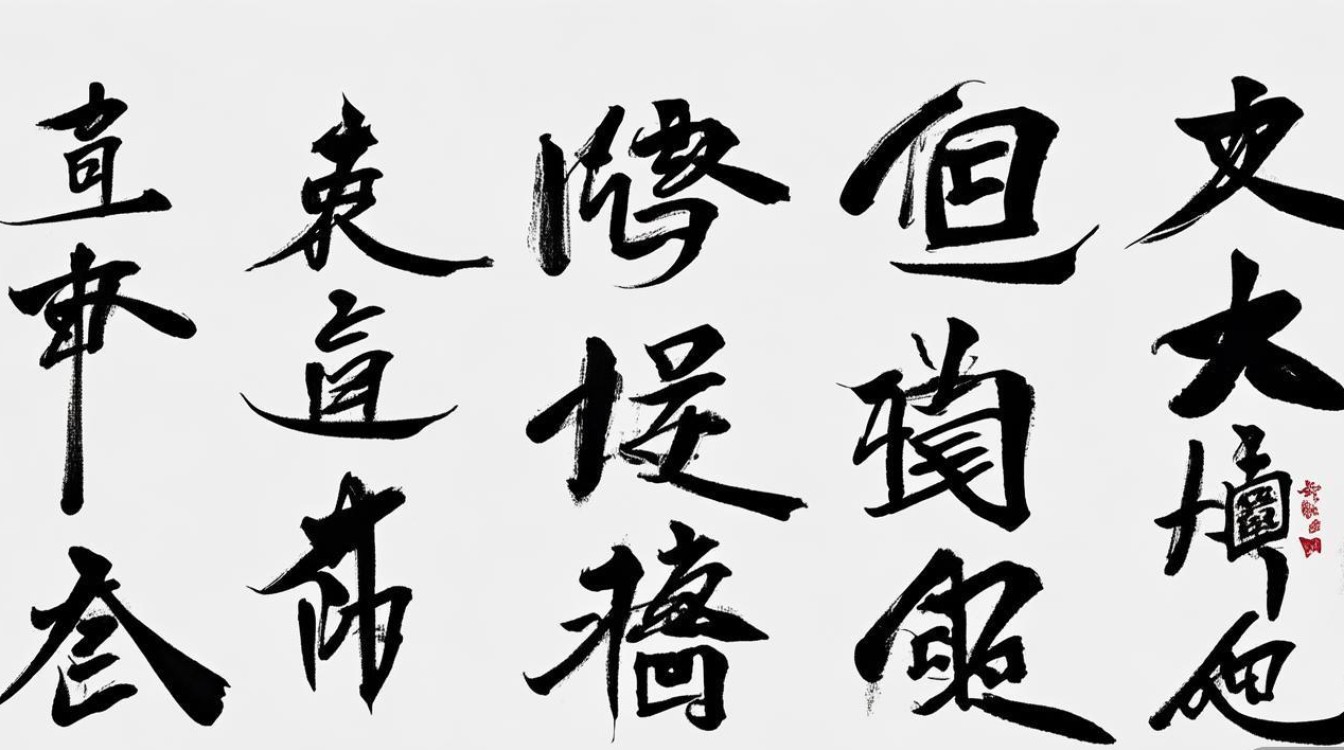

除了行草书,王仁志的楷书亦具特色,其楷书取法欧、颜,融合褚遂良的灵动,形成“端庄而不呆板,严谨而不失趣味”的风格,代表作《楷书千字文》,结字方正严谨,笔画一丝不苟,但在细微处见巧思,如“永”字的捺画,收笔时略向右上挑出,打破楷书的板滞;而“天地玄黄”四字,通过“天”字撇画的舒展、“地”字竖画的沉稳、“玄”字点画的灵动、“黄”字横画的厚重,形成既对比又和谐的整体效果,这种“楷中见行”的处理方式,使其楷书既有法度,又不失生命力。

王仁志的书法理论造诣深厚,他在《书法三昧》《临帖与创作》等著作中提出“书法三境界”说:初学求“形似”,需精临法帖,掌握笔法与结字;进阶求“神似”,需理解古人用意,融入个人情感;高境求“心手双畅”,达到“无意于佳乃佳”的自由境界,这一理论对当代书法学习具有重要指导意义,强调书法学习需循序渐进,最终实现传统与创新的统一。

在书法教育方面,王仁志主张“因材施教”,他认为每个学书者的性格、审美、基础不同,教学方法也应有所区别,对于初学者,他强调“先楷后行,先静态后动态”,打好基本功;对于有一定基础的学员,则鼓励其广泛涉猎,形成个人风格,其弟子中,有多人获得全国书法大奖,成为当代书坛的中坚力量,他还多次赴日本、新加坡等国举办书法展览与讲座,推动中国书法的国际传播。

王仁志的书法成就,源于其对传统的深刻理解与对创新的执着追求,他常说:“书法如登山,需脚踏实地,方能登高望远。”其作品既有古人的风骨,又有时代的气息,为当代书法树立了“守正创新”的典范,随着其书法理论的进一步传播与教育实践的不断深入,王仁志的艺术影响力将持续扩大,为中国书法的发展注入新的活力。

相关问答FAQs

问题1:王仁志书法适合初学者临摹吗?有哪些入门建议?

答:王仁志书法风格鲜明,技法严谨,适合有一定书法基础的初学者临摹,但零基础者需先打好基本功,建议分三步:第一步,从楷书入手,临摹其《楷书千字文》,重点掌握笔画起收与结字规律;第二步,过渡到行书,选择其行书小品(如《心经》临本),体会“行楷过渡”的笔意变化;第三步,尝试行草书,先从单字练习开始,再逐步把握章法节奏,临摹时需注意“察之尚精,拟之贵似”,避免盲目追求风格而忽视基础。

问题2:王仁志的书法与明清书家(如傅山、王铎)有何异同?

答:相同点在于三者均强调“个性表达”,反对“馆阁体”的僵化,且善用行草书展现情感,不同点在于:傅山主张“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,风格雄强奇崛;王铎书法“涨墨”技法突出,章法跌宕起伏;而王仁志书法更注重“雅俗共赏”,在传统法度中融入时代审美,用笔更为含蓄,墨色变化更细腻,整体风格偏向“清雅中见骨力”,少了傅山的“野”和王铎的“狂”,多了文人的书卷气。