在亿万年的地质沉睡中,翡翠以硬玉矿物的身份,在高压低温的裂隙间缓缓结晶,它不是普通的石头,而是集天地之灵气的“玉石之王”——当光线穿透其细腻的纤维结构,折射出或浓或淡的翠绿,或莹润的冰透,仿佛在无声诉说着地壳深处的古老故事,翡翠的“石语”,藏在它的形成密码里,更藏在人类与它相伴的文明长河中,每一道纹理,每一抹色彩,都是时光与文化的沉淀。

翡翠在中国的历史长河中并非一直占据主角,但自明清起,它便以独特的魅力征服了帝王与文人,明代文献中已有“翡翠”记载,清代乾隆皇帝对翡翠的推崇使其地位飙升,宫廷造办处设立专门的翡翠作坊,从朝珠、翎管到如意、摆件,翡翠成为权力与品味的象征,慈禧太后更是翡翠的狂热爱好者,她的翡翠西瓜、翡翠白菜至今仍是故宫的镇馆之宝,这些物件不仅是珍宝,更是皇权与审美交织的见证,彼时的翡翠,是“皇家御用品”,它的“石语”是尊贵与威严,只有少数人能读懂它的奢华。

而当翡翠走进民间,它的“石语”便多了几分烟火气,在江南水乡,新娘出嫁时佩戴的翡翠手镯,是母亲“平安顺遂”的嘱托;在岭南村落,老人传下的翡翠吊坠,藏着“家族兴旺”的期盼,翡翠不再是遥不可及的珍宝,而是情感的载体——它见证过婴儿的啼哭,陪伴过新人的婚礼,抚慰过游子的乡愁,人们相信,翡翠有灵性,能吸收人的体温与情感,越戴越润,越戴越有“人味”,这种“戴活”的信念,让翡翠的“石语”有了温度,有了生命的延续。

翡翠的“石语”,更在于它承载的文化密码,古人以“君子比德于玉”,翡翠的温润坚韧被赋予“仁、义、智、勇、洁”五德,绿色是翡翠的灵魂,从“帝王绿”的尊贵到“菠菜绿”的鲜活,每一抹翠色都象征着生机与希望,民间常说“穿金显富贵,戴玉保平安”,翡翠的“平安扣”“福豆”等饰品,正是这种吉祥寓意的具象化,紫色翡翠被称为“春带彩”,寓意紫气东来;无色玻璃种则象征纯洁无瑕,这些色彩与文化符号的融合,让翡翠成为中国人情感与信仰的载体,当人们抚摸翡翠光滑的表面,仿佛能触摸到传统文化的脉络,感受到“天人合一”的哲学智慧。

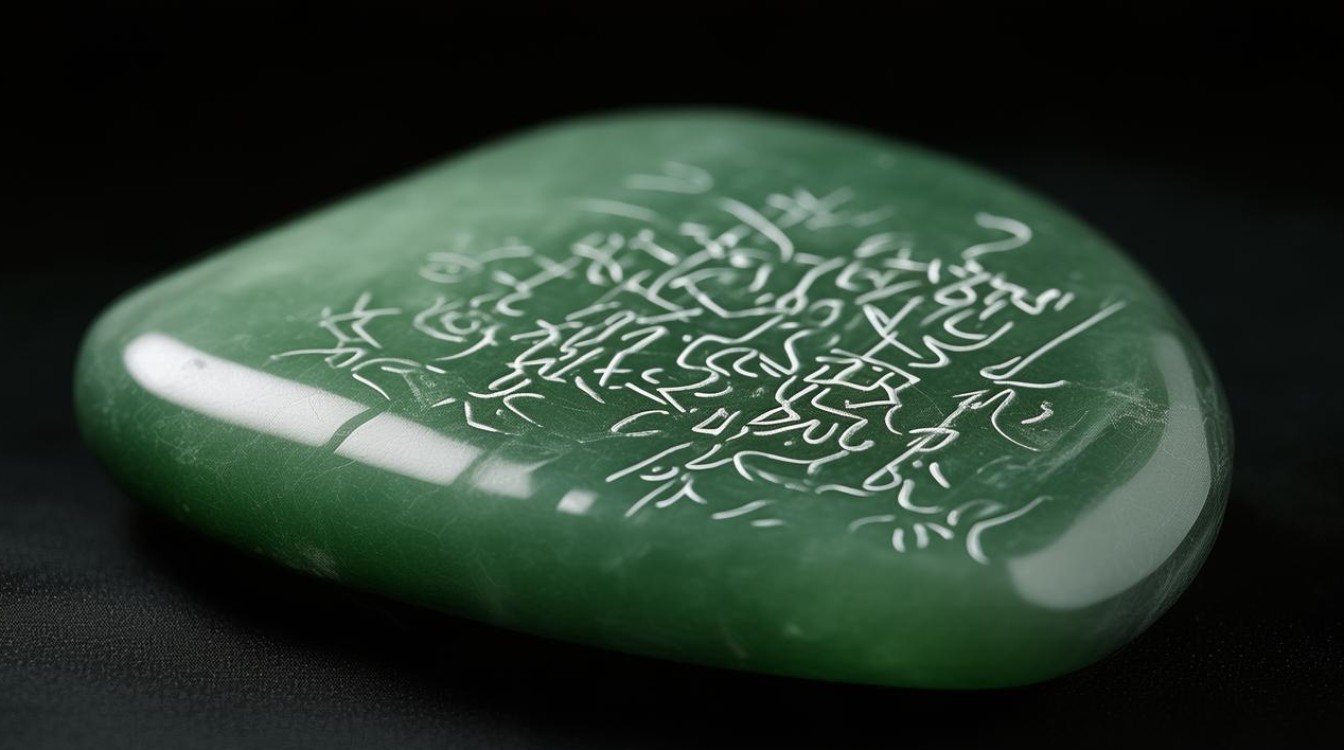

从原石到成品,翡翠的蜕变是一场与匠人的深度对话,玉雕师需根据原石的“皮、裂、棉、绺”判断内部纹理,以“因材施艺”的智慧,将瑕疵化为特色——比如巧色雕利用翡翠不同颜色雕刻山水、花鸟,“随形雕”则保留原石的自然形态,赋予其独一无二的灵魂,清代宫廷的“乾隆工”以精细著称,线条流畅,细节入微;现代玉雕则在传承中创新,将传统题材与当代审美结合,让古老的翡翠焕发新生,每一刀、每一磨,都是匠人与翡翠的“对话”,他们倾听石料的“声音”,让沉睡的玉石开口说话,讲述属于自己的故事。

今天的翡翠,早已超越饰品的范畴,它是收藏市场的“硬通货”,高品质翡翠的稀缺性使其价值持续攀升;它是情感的信物,祖传的翡翠手镯承载着家族记忆,定制的翡翠吊坠见证爱情誓言;它更是文化的使者,通过国际展览、时尚设计,让世界看见东方玉石的智慧,当设计师将翡翠与现代金属、宝石结合,创造出既有古典韵味又不失前卫感的作品时,翡翠的“石语”便跨越了时空,与当代人对话,年轻人佩戴翡翠不再是为了“传统”,而是为了那份独特的东方美学,那份沉淀千年的文化自信。

| 主要翡翠雕刻题材及象征意义 |

|---|

| 题材 |

| 观音 |

| 佛 |

| 如意 |

| 福豆 |

| 平安扣 |

| 灵芝 |

| 花鸟鱼虫 |

翡翠的“石语”,是地质的史诗,是文明的密码,是情感的共鸣,它不会说话,却比任何语言都更有力量——它诉说着亿万年的地质变迁,见证着王朝的兴衰更迭,承载着普通人的喜怒哀乐,当我们凝视一块翡翠,看到的不仅是它的美丽,更是时间的故事,文化的传承,以及人与自然最深沉的对话。

相关问答FAQs

问:如何辨别天然翡翠与处理翡翠(如B货、C货)?

答:辨别天然翡翠(A货)与处理翡翠(B货、C货)可从“一看二摸三听四查”入手,看颜色:天然翡翠颜色自然,有“色根”(颜色集中的核心区),分布不均匀;处理翡翠颜色浮于表面,无色根,过于鲜艳或均匀,摸质地:天然翡翠质地细腻,手感冰凉且光滑;B货翡翠经酸洗充填,质地疏松,有涩感,听声音:轻轻敲击,天然声音清悦悠长;处理声音沉闷发闷,查证书:务必要求出具国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGTC)等权威机构的证书,可通过官网核验编码,确保天然A货。

问:佩戴翡翠饰品有哪些日常保养讲究?

答:翡翠保养需注意“避、擦、防、养”四点,避:避免与硬物碰撞(如磕碰、摔落),避免接触化学品(如香水、洗涤剂、化妆品),以免损伤表面或腐蚀质地,擦:定期用软布(如棉布、绒布)轻柔擦拭,去除表面污渍,保持光泽;若长期佩戴,可偶尔用清水轻洗,但需及时擦干,防:高温环境(如桑拿、暴晒)会使翡翠失水变干,影响色泽,需避免,养:长期佩戴与人体温接触,能让翡翠更“润泽”,所谓“人养玉”;不佩戴时,单独用软布包裹存放,避免与其他饰品摩擦。