刘文钊书法以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息,在当代书坛独树一帜,作为一位深耕书艺数十载的书法家,他兼擅行草、隶书,尤以行草见长,作品既承魏晋风骨,又融明清笔意,在笔墨的浓淡干湿与结构的疏密欹正间,展现出“文以载道、书如其人”的艺术追求。

刘文钊的书法之路始于家学,幼年受祖父启蒙临习《颜勤礼碑》《九成宫醴泉铭》,奠定楷书基础,青年时期考入中国美术学院书法系,系统研习《石门颂》《张迁碑》等汉碑,兼取二王行草的流美与米芾刷字的劲爽,后问道于沙孟海、启功等名家,深得“碑帖融合”之精髓,他常言:“书法需扎根传统,如树木之有根;亦需时代滋养,如江河之有源。”这种对传统的敬畏与对创新的追求,贯穿于其创作始终。

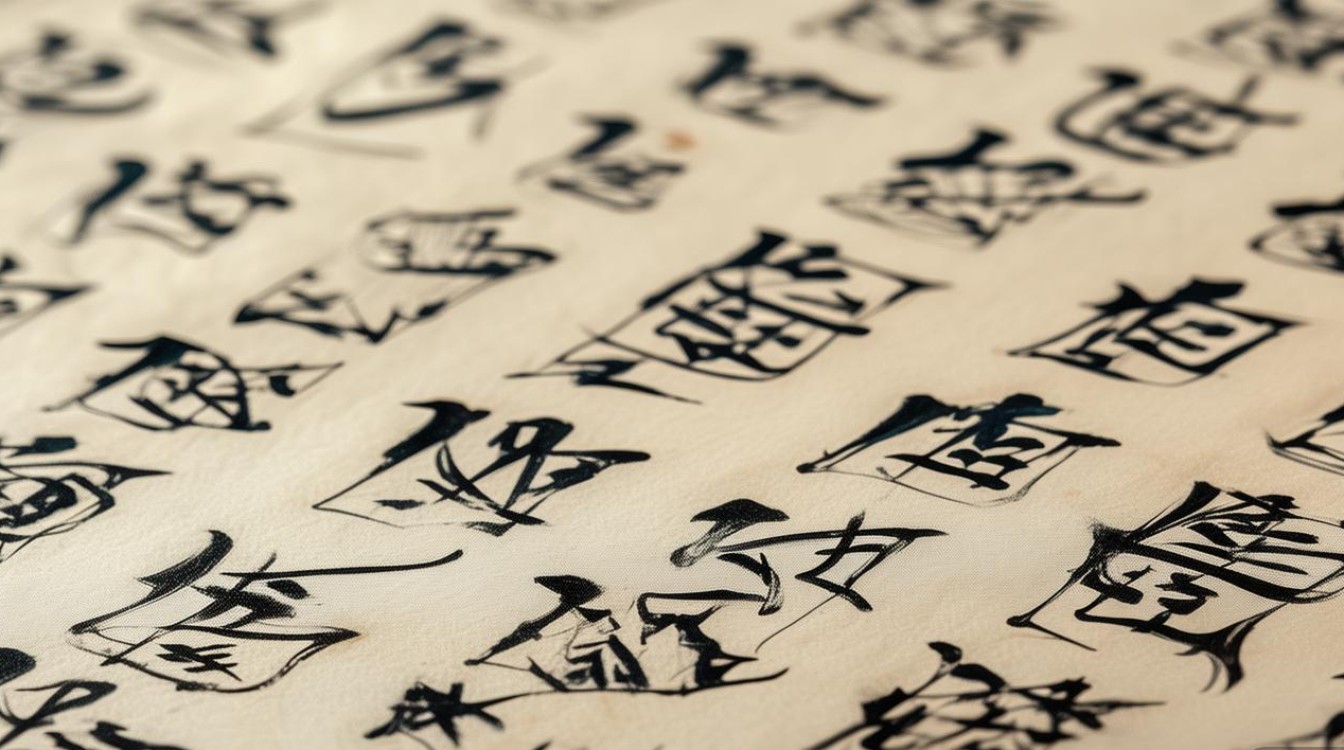

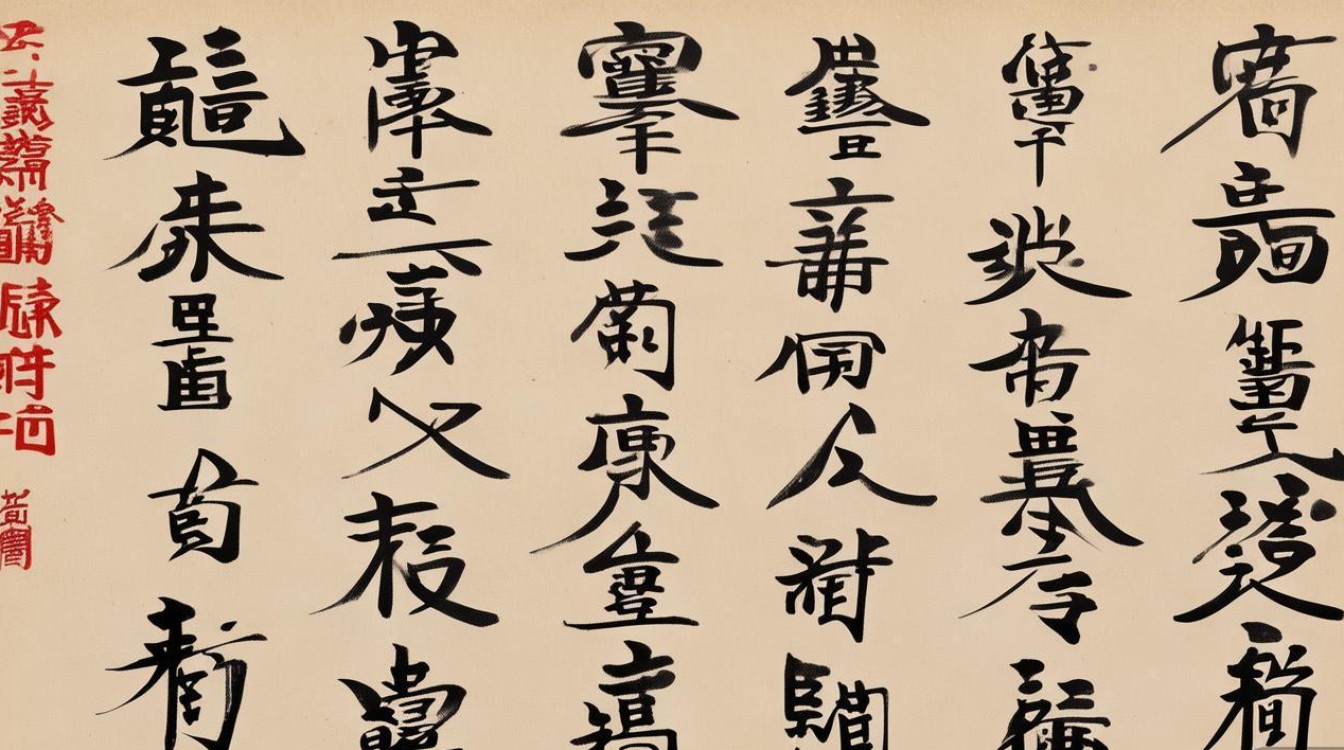

在艺术特色上,刘文钊书法呈现出多元而统一的审美风貌,其行草作品,笔法方圆兼备,提按分明,转折处见筋骨,牵丝处显韵致,既有“屋漏痕”的自然天成,又有“锥画沙”的遒劲力道;墨法上,他善用浓淡枯湿的变化,蘸墨饱满处如乌云压顶,枯笔飞白处似秋风扫叶,形成“燥润相间、气脉贯通”的视觉效果;章法布局疏密有致,字与字顾盼生姿,行与行呼应成趣,整体节奏如行云流水,跌宕起伏,而其隶书,则取《曹全碑》之秀逸与《张迁碑》之朴拙,笔画厚重而不失灵动,结构扁方中见变化,既有汉碑的雄浑气象,又融入了行草的流畅笔意,展现出“隶中有草、草隶相生”的独特面貌。

刘文钊始终认为,书法是“心画”,是书家情感、学养与人格的综合体现,他创作时讲究“意在笔先”,下笔前反复揣摩文本内涵,如书写《兰亭序》时,侧重表现王羲之的“逸兴遄飞”;书写《赤壁赋》时,则追求苏轼的“旷达超然”,为让传统书法贴近当代生活,他尝试将现代审美融入章法,如用纸幅形式打破传统条屏的规整,在题款中融入简帛书的率意,使作品既有古意又有新意,他曾说:“传统不是束缚手脚的绳索,而是滋养创新的沃土,只有真正理解传统的精神内核,才能写出属于这个时代的笔墨。”

从艺以来,刘文钊作品数十次入选全国书法篆刻展、中国书法兰亭奖等重要展览,并获“全国第十届书法篆刻展”优秀奖、“当代书坛名家系统工程”等荣誉,其书法被中国国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,多件作品刻于各地碑林,他还热衷书法教育,担任多所高校客座教授,开设“书法临创与实践”课程,出版《刘文钊书法集》《隶书入门十二讲》等专著,惠及众多书法爱好者,近年来,他发起“书法进校园”公益活动,足迹遍及二十余个省市,让更多人感受汉字之美。

刘文钊书法艺术核心特点

| 维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 书体 | 以行草为体,隶书为基,行草中融入篆书笔意,隶书取《曹全碑》之秀逸与《张迁碑》之朴拙 |

| 笔法 | 方圆兼备,提按分明,转折处见筋骨,牵丝处显韵致,如“屋漏痕”之自然,“锥画沙”之遒劲 |

| 墨法 | 浓淡枯湿相生,蘸墨饱满处如乌云压顶,枯笔飞白处似秋风扫叶,形成“燥润相间、气脉贯通”的视觉效果 |

| 章法 | 疏可走马,密不透风,字与字顾盼生姿,行与行呼应成趣,整体节奏如行云流水,跌宕起伏 |

| 审美追求 | 崇尚“中和之美”,既不刻意求怪,也不泥古不化,于法度中见性情,于平淡中显奇崛 |

相关问答FAQs

问:刘文钊书法如何体现“碑帖融合”的艺术特色?

答:刘文钊的“碑帖融合”主要体现在两方面:一是笔法上,他以帖学的细腻流畅为基调,融入碑学的方劲古拙,如行草中既有王献之“一笔书”的连贯,又有《张迁碑》方笔的斩钉截铁;二是气息上,他以帖学的“书卷气”为骨,取碑学的“金石气”为魂,使作品既有文人的雅致,又有汉风雄浑,达到“刚柔相济、碑帖互补”的境界。

问:初学者学习刘文钊书法应从何处入手?

答:建议初学者先从其隶书入手,因其隶书结构平正、笔法清晰,适合打好基础,可临摹《曹全碑》掌握字形,《张迁碑》体会笔力,再过渡到其行草作品,如《刘文钊行千字文》,重点观察其提按转折和章法布局,需注重“读帖”与“临帖”结合,先理解其用笔意图,再下笔实践,避免盲目模仿。