梁章钜(1755-1849),字闳中,又字茝邻,号退庵,福建长乐人,清代中晚期著名的政治家、学者、文学家,同时在书法领域亦造诣深厚,其书法作品兼具学者风骨与文人雅韵,是清代“学者书法”的典型代表,作为嘉庆、道光年间的重臣,梁章钜历官江苏、广西等地,宦海之余,笃于著述,其书法亦如其人,沉稳中见灵动,朴茂中含书卷气,在清代书坛独树一帜。

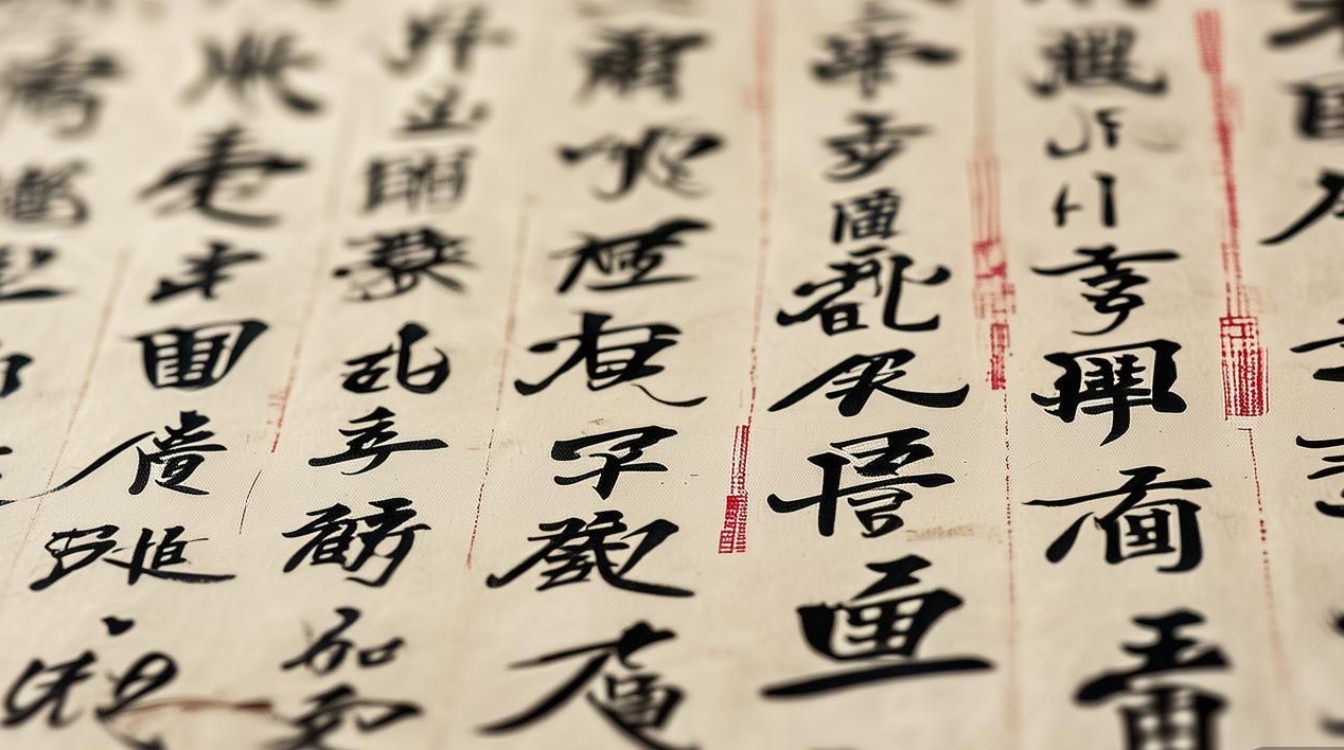

梁章钜书法的成就,首先源于其深厚的学术修养,他一生勤于治学,经史子集皆有涉猎,著有《退庵随笔》《楹联丛话》《归田琐记》等数十种作品,这种“以学养书”的路径,使其书法超越了单纯的技术层面,融入了文人的精神气质与审美追求,其早年书法受帖学影响较深,取法晋唐,尤得力于欧阳询、赵孟頫,笔法精严,结字端方,展现出扎实的传统功底,例如其早期楷书作品,如《楷书千字文》,笔画清劲,结构匀称,可见其对唐楷的深入研习,既有欧阳询的险峻,又有赵孟頫的温润,已显露出“刚柔相济”的端倪。

随着阅历的增长和清代碑学思潮的兴起,梁章钜的书法风格逐渐转向碑帖融合,他开始关注汉魏碑刻,从中汲取古朴雄强的笔意,尤其在行书和隶书中表现得更为明显,其行书作品,如《行书七言联》,用笔方圆兼备,既有帖学的流畅婉转,又含碑学的苍劲老辣;结字上打破唐楷的谨严,呈现出欹侧错落、自然天成的姿态,字里行间流露出一股从容不迫的文人雅致,而其隶书则取法《曹全碑》《乙瑛碑》,笔画浑厚,波磔分明,同时融入行书的笔意,避免了汉隶板滞之弊,显得灵动而不失古意,如《隶书四条屏》,结体宽博,气韵沉静,体现了其“碑为骨、帖为韵”的审美追求。

梁章钜书法的另一个显著特点是“书为心画”,其作品多自作诗文,内容与形式相得益彰,作为仕途坎坷的官员,其书法既有庙堂之高的庄重,也有江湖之远的疏放,情感真挚,耐人寻味,例如其晚年退隐后所作的《行书手札》,笔意萧散,墨法自然,字里行间流露出对人生的感悟与对艺术的执着,堪称“人书俱老”的典范,他工于楹联创作,其书法楹联更是将文字内容与书法艺术完美结合,如“读书已过五千卷,此墨足支三十年”,笔力遒劲,结字疏朗,既彰显了其学识渊博,又展现了书法的笔墨之美,至今仍为书家所推崇。

在清代书法史上,梁章钜的书法虽未如邓石如、何绍基等碑学大家那般影响深远,但其“学者书法”的特质,为清代书法的多元发展提供了重要样本,他主张“书法贵有书卷气”,反对一味追求技巧而忽视学问的倾向,这一观点对后世书法创作产生了积极影响,其书法作品现多藏于福建博物院、中国国家图书馆等机构,成为研究清代文人书法的重要实物资料。

梁章钜书法分期及风格特点表 | 时期 | 师承来源 | 风格特征 | 代表作品(或类型) | |------------|----------------|------------------------------|--------------------------| | 早期(嘉庆前) | 晋唐帖学(欧、赵) | 笔法精严,结字端方,端庄秀丽 | 《楷书千字文》 | | 中期(嘉道间) | 碑帖兼融 | 方圆兼备,苍劲老辣,自然错落 | 《行书七言联》《隶书四条屏》 | | 晚年(道光后) | 自成一格 | 萧散自然,人书俱老,书卷气浓 | 《行书手札》自作诗文楹联 |

相关问答FAQs

Q1:梁章钜的书法与其他清代学者书法(如翁同龢、曾国藩)相比,有何独特之处?

A:梁章钜书法的独特性在于其“以学养书”的纯粹性与碑帖融合的自然度,相较于翁同龢书法的“庙堂气”(翁作为帝师,书法端庄中带馆阁体遗风)和曾国藩书法的“刚猛之气”(曾书法以力量见长,风格雄强),梁章钜书法更强调“文人雅韵”,其作品既有学者的严谨,又有文人的疏放,碑帖融合过渡自然,不刻意追求碑学的“金石气”或帖学的“妩媚感”,而是形成了“朴茂中含灵秀,沉稳中见生机”的个人风格,尤其在其晚年手札和自作诗文书法中,这种独特性更为突出。

Q2:梁章钜的书法理论对其创作有何具体影响?

A:梁章钜在《退庵随笔》等著作中多次强调“书法贵有书卷气”“笔力要从学问中来”,这一理论直接影响了他的创作实践,他反对“俗笔”(即缺乏内涵的技巧堆砌),主张书法应与学问、性情相结合,其书法作品很少出现炫技的笔画,而是以“自然”为宗,注重通过笔墨表达个人情感与学识修养,其隶书虽取法汉碑,但避免了汉隶的板滞,融入行书笔意,正是为了追求“书卷气”与“自然美”的统一;其行书楹联多自作诗文,内容与书法相辅相成,体现了“文墨相生”的创作理念,这正是其书法理论的具体实践。