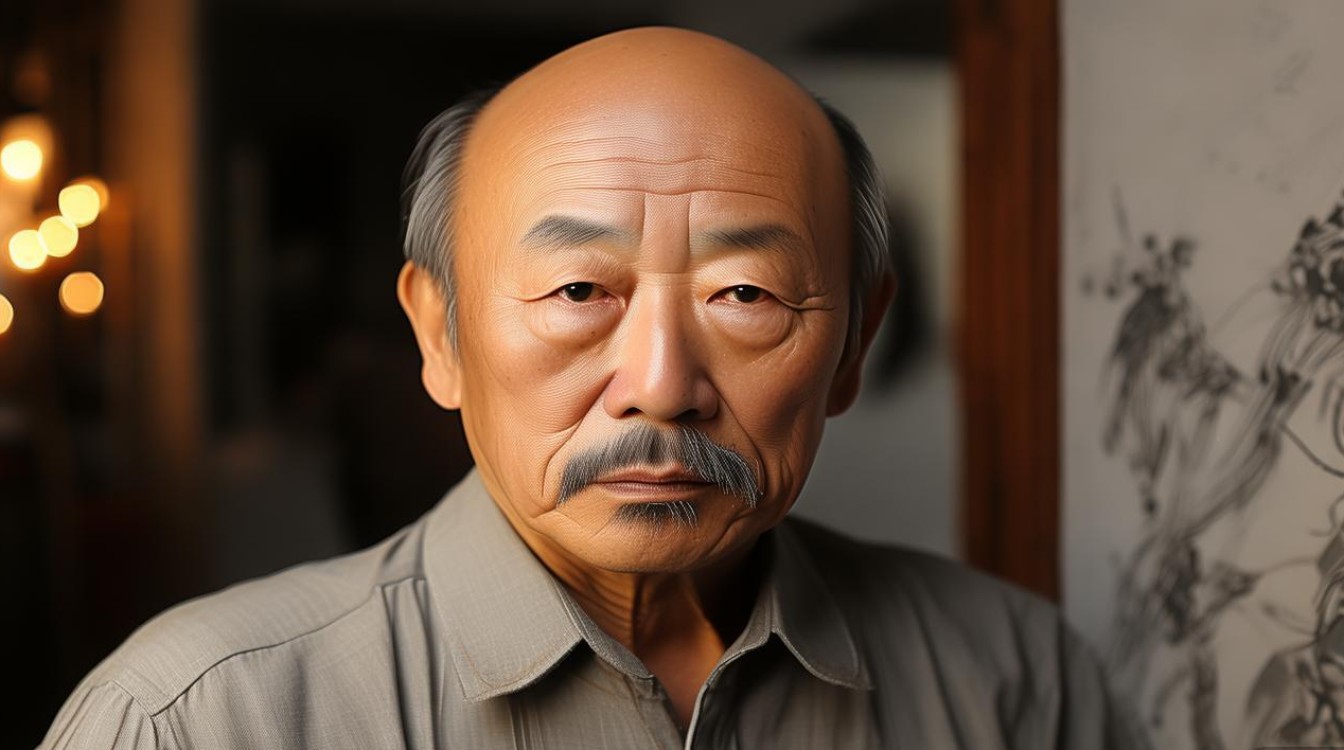

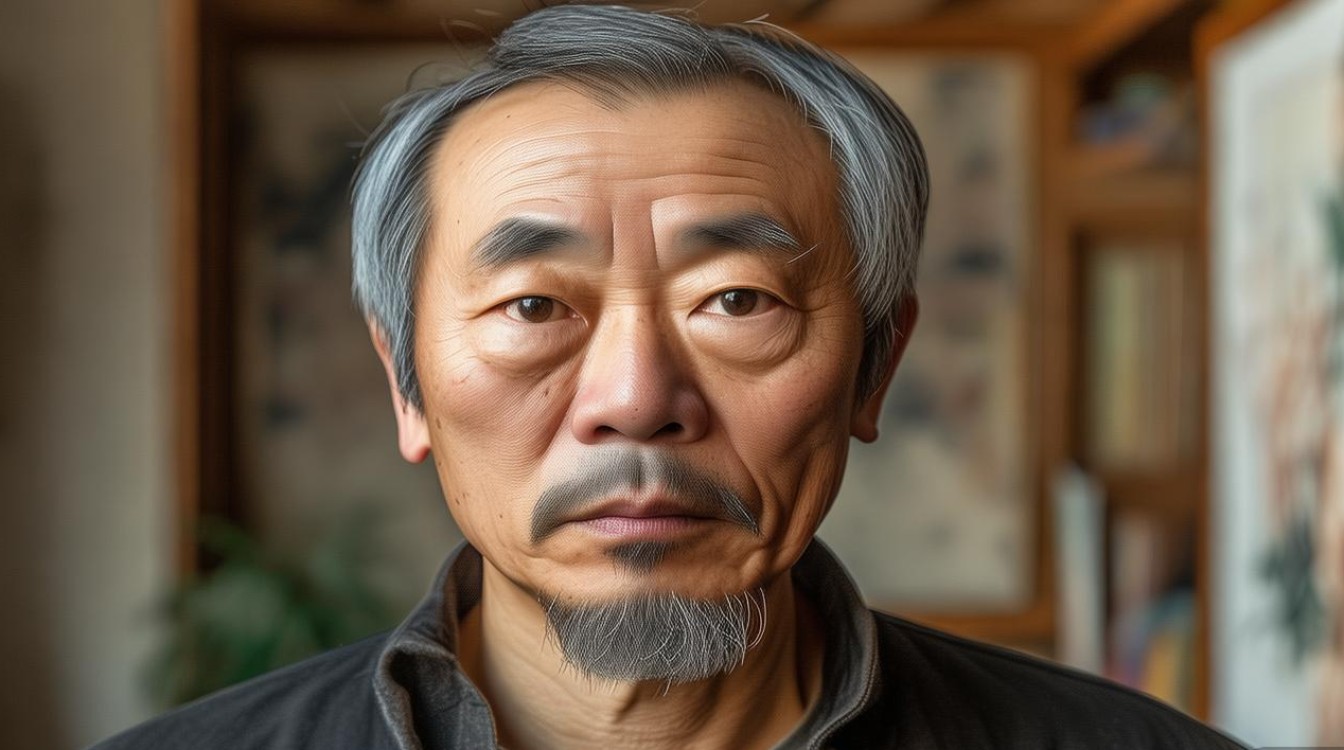

孙仲威是中国当代画坛中一位致力于传统山水画传承与创新的实力派画家,其作品以深厚的笔墨功底、诗意的意境营造和鲜明的时代气息,在艺术界广受关注,他深耕传统却不拘泥于古法,将文人画的写意精神与当代审美趣味相融合,形成了苍茫浑厚、气韵生动的艺术风貌,被誉为“新文人山水画”的重要探索者之一。

生平与艺术历程

孙仲威出生于书画世家,自幼受家庭熏陶临摹古画,少年时师从地方名家系统学习传统笔墨,青年时期考入美术学院国画系,在校期间深入研习宋元山水经典,尤其对范宽的雄浑、倪瓒的简淡、石涛的奔放心摹手追,打下了坚实的传统基础,毕业后,他放弃稳定的职业选择,成为职业画家,先后游历黄山、泰山、桂林等名山大川,师法自然,在写生中感悟“外师造化,中得心源”的艺术真谛,中年时期,他开始探索传统与现代的融合之路,将西画的构成光影与东方的笔墨意趣结合,逐渐形成个人风格,其艺术生涯可分为三个阶段:早期以摹古为主,追求笔墨的纯正性;中期注重写生与传统的结合,强化画面的真实感与生命力;晚期进入“笔墨当随时代”的探索期,作品更具现代审美意识与人文关怀。

艺术风格解析

孙仲威的山水画以“写意”为核心,在笔墨、构图、意境三个方面均有独到之处。

笔墨语言:他善用中锋与侧锋结合的线条,勾勒山石轮廓时刚劲有力,如“折钗股”“屋漏痕”,既显山石的嶙峋质感,又含书法的韵律之美;墨色上,他讲究“墨分五色”,通过浓淡干湿的叠加表现山体的阴阳向背与云雾的流动感,常用积墨法层层积染,使画面显得厚重而不失通透,如《溪山无尽图》中远山以淡墨晕染,近石以浓墨皴擦,形成“远淡近浓”的层次感。

构图特点:他打破传统山水“三远法”的单一视角,常采用高远与深远相结合的构图,营造“可行、可望、可游、可居”的空间意境,画面中注重“留白”,以云气、流水、雾霭等元素分割画面,形成“虚实相生”的艺术效果,如《黄山云海》以大面积的云白衬托山石的墨黑,既突显黄山的主峰雄伟,又给人以想象空间。

意境营造:孙仲威的作品追求“诗中有画,画中有诗”,常在画中融入诗词题跋,强化画面的文学性,他的山水既有北方山水的雄浑壮阔,也有南方山水的温润秀美,更透露出对自然与人文的思考,如《秋山晚照》通过夕阳下的村落、归鸟、炊烟,营造出宁静祥和的田园诗意,传递出对传统生活方式的怀念与对现代文明反思的交织情感。

代表作品赏析

孙仲威的代表作品涵盖山水、园林、田园等多个题材,以下为其三幅典型作品的简要分析:

| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸 | 艺术特色 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 《溪山清远图》 | 2015年 | 180×97cm | 以水墨为主,采用“高远”构图,近景松石苍劲,中景瀑布飞流,远景云雾缭绕,笔墨松灵而富有节奏感。 | 取意“溪山清远,无复俗尘”,表达对远离尘嚣、归隐自然的向往,体现文人画的隐逸情怀。 |

| 《黄山松云图》 | 2018年 | 240×120cm | 青绿设色与水墨结合,突出黄山奇松的傲骨与云海的变幻,线条刚劲,色彩明快而不艳俗。 | 以黄山象征中华民族的坚韧精神,通过“松云”意象传递“不畏浮云遮望眼”的乐观与豁达。 |

| 《故园秋色》 | 2020年 | 160×90cm | 温暖的色调为主,描绘秋日乡村的丰收景象,农舍、稻田、果树错落有致,笔墨质朴而充满生活气息。 | 聚焦传统农耕文明,以“故园”为载体,表达对乡土文化的眷恋与对现代城市化进程的思考。 |

艺术成就与社会影响

孙仲威的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他对传统绘画的传承与创新,他是中国美术家协会会员,作品多次入选全国美展、国际艺术双年展,并被中国美术馆、上海美术馆等多家机构收藏,他还致力于艺术教育,通过讲座、写生教学等方式培养青年画家,推动传统绘画的普及与发展,在艺术市场方面,其作品以稳健的艺术品质和收藏价值受到藏家青睐,多次在拍卖会上创下佳绩。

孙仲威的艺术实践证明,传统中国画并非“博物馆里的遗产”,而是可以与当代生活对话的活态文化,他的作品既让观众感受到传统笔墨的魅力,又引发对自然、社会、人生的深层思考,为当代山水画的发展提供了有益的借鉴。

相关问答FAQs

问:孙仲威的山水画与古代画家相比,有哪些创新之处?

答:孙仲威在继承古代山水画“外师造化,中得心源”的基础上,主要有三方面创新:一是构图上融合西画的焦点与散点透视,增强画面的空间层次感;二是题材上拓展到现代乡村、城市周边等“新山水”,赋予传统笔墨以当代生活气息;三是色彩上突破水墨为上的局限,适度引入青绿、浅绛等设色法,使画面更具视觉冲击力,符合现代观众的审美需求。

问:作为“新文人山水画”的代表,孙仲威如何体现“文人性”?

答:孙仲威的“文人性”主要体现在三个方面:一是注重“画外之功”,他不仅精于绘画,还热爱诗词、书法,常在画中题写自作诗词,使文学与绘画相得益彰;二是强调“人格修养”,他为人谦和淡泊,追求“人品与画品统一”,其作品中的宁静、雅致之气正是其内心世界的写照;三是坚守人文关怀,无论是描绘自然山水还是田园生活,都蕴含着对生命、文化、社会的思考,而非单纯的笔墨技巧展示,这正是文人画“托物言志”传统的当代延续。