朱益藩(1861-1938),字艾卿,号晦若,江西莲花人,晚清民国时期重要的书法家、教育家,曾任光绪皇帝的老师、翰林院侍读等职,其书法植根传统,融汇帖学精髓,兼具庙堂之雅与文人逸气,在清末民初书坛独树一帜,对后世传承经典书法范式影响深远。

朱益藩书法的师承与根基

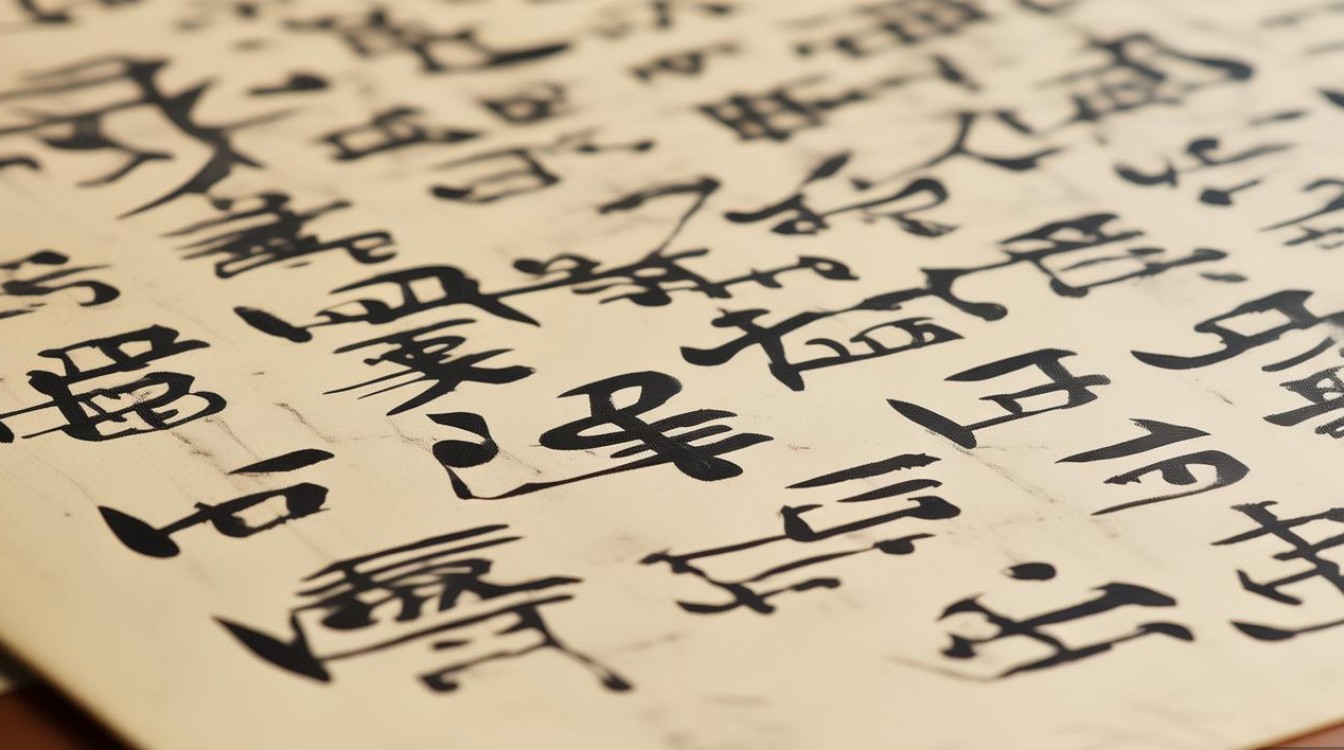

朱益藩的书法启蒙于家学,幼年临习欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》,打下坚实的楷书基础,青年时期入翰林院,得窥内府珍藏历代法书,尤其受唐楷与“馆阁体”熏陶,对法度严谨的书风深有体悟,后受同治年间状元、书法家陆润庠影响,转攻赵孟頫、董其昌,兼取晋唐宋元帖学之长,形成“以楷为基、以行显韵、以立意为先”的书学路径,其书法理论强调“笔笔有来历,字字有出处”,主张在传统规范中抒发个性,反对刻意求奇,这一理念贯穿其创作始终。

书法风格:楷书端庄,行书流丽

朱益藩的书法以楷书、行书成就最高,风格鲜明而内敛。

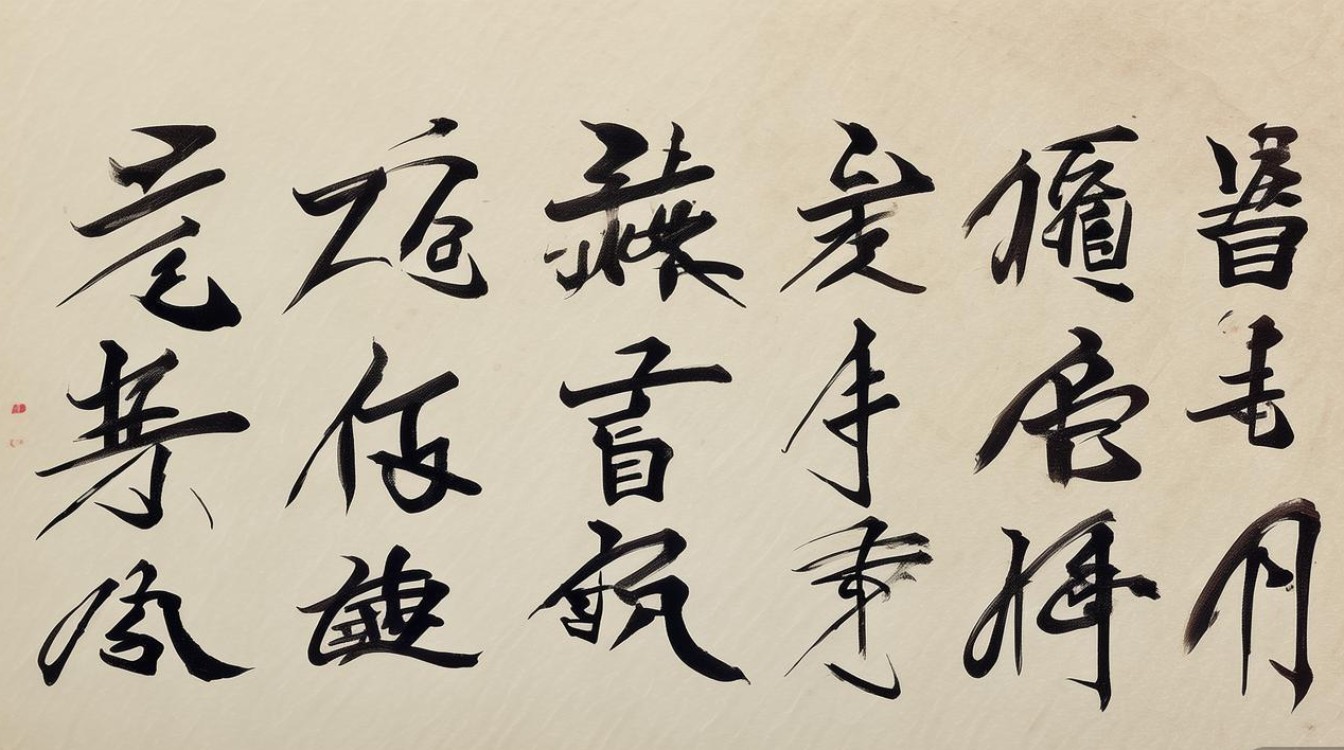

楷书:以欧体为骨,颜体为肉,融合赵孟頫的秀逸,形成“端庄而不失灵动,严谨而不乏韵致”的面貌,其楷书笔画劲挺,横平竖直如“列阵之鹤”,捺画顿挫分明如“金刀之利”;结字中宫收紧,四周开张,既遵循“平正安稳”的原则,又通过笔势的欹侧变化避免呆板,如晚年所书《心经》,单字结构匀称,章法疏朗,通篇气息贯通,展现出“帝师”书法的雍容雅正,又暗含文人书法的温润气质。

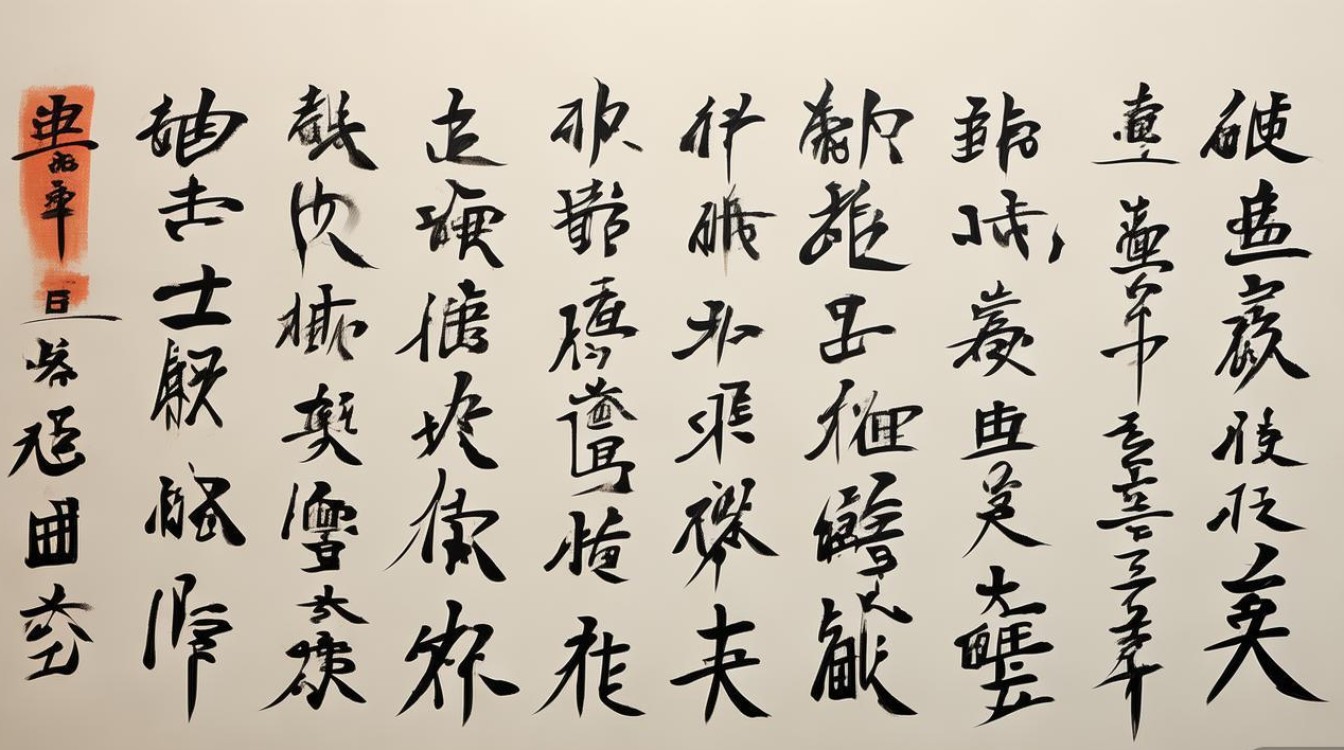

行书:取法王羲之《兰亭序》、赵孟頫《洛神赋》,兼采董其昌的淡雅,用笔“提按分明,使转自如”,其行书笔画连带自然,牵丝引带如“春蚕吐丝”,不刻意强调飞白,却能在流畅中见笔力;结字大小错落,疏密有致,既有行书的流动感,又隐含楷书的法度,如行书《千字文》,字字独立而气脉相连,行笔速度不疾不徐,呈现出“温润如玉”的审美意境,堪称民国帖学行书的典范。

朱益藩偶作隶书,取法《曹全碑》《乙瑛碑》,笔画圆融,波磔含蓄,虽非主攻,却可见其对汉隶的研习功底。

艺术成就与历史影响

朱益藩的书法成就不仅在于技法精湛,更在于其对传统书法的坚守与传承,作为光绪帝师,他的书法兼具“庙堂之气”与“书卷之气”,既符合科举书法的规范,又不失文人情趣,成为连接清代馆阁体与民国书法的重要桥梁。

在书法教育方面,朱益藩曾任北京大学书法研究会导师、北平艺专教授,培养了王雪涛、溥儒等一批书画人才,他主张“书法以用笔为上,结字次之”,强调临帖的重要性,认为“临帖如对古人,必先得其形,再悟其神”,这一教学理念影响了民国时期书法教育的发展。

其书法作品在民国时期即备受推崇,与沈尹默、启功等人并称“帖学复兴”的代表,启功曾评价朱益藩书法“笔笔有法度,字字见精神”,认为其楷书是学习唐楷的最佳范本之一,朱益藩的书法作品多藏于故宫博物院、上海博物馆等机构,成为研究民国帖学的重要实物资料。

朱益藩书法艺术分期与特点

为更直观展现朱益藩书法风格的演变,特整理其艺术分期及特点如下:

| 时期 | 年龄阶段 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期(1880s-1900s) | 20-40岁 | 以欧楷、颜楷为主,笔画刚劲,结字严谨,略带馆阁体痕迹 | 《楷书千字文》(青年时期) |

| 中期(1910s-1920s) | 50-70岁 | 融合赵孟頫、董其昌,楷书更显温润,行书逐渐成熟,用笔灵动,章法疏朗 | 《行书洛神赋》(中年时期) |

| 晚期(1930s) | 70岁以后 | 人书俱老,楷书“端庄而不失逸气”,行书“流畅而见古意”,达到“无意于佳乃佳”的境界 | 《楷书心经》(晚年) |

相关问答FAQs

Q1:朱益藩的书法与清代馆阁体有何区别?

A1:朱益藩早年深受馆阁体影响,但其书法并非简单的“馆阁体”,馆阁体追求“乌、方、光”,强调规范而缺乏个性;朱益藩则在规范中融入晋唐宋元的笔意,楷书在端庄中见灵动,行书在流畅中含古意,更注重“气韵生动”与“个性表达”,馆阁体多为应试之作,而朱益藩的书法兼具庙堂之雅与文人逸气,艺术性更强。

Q2:朱益藩的书法对当代书法学习有何启示?

A2:朱益藩的书法对当代书法学习的核心启示在于“守正创新”,他强调“笔笔有来历”,主张先临帖、再出帖,在掌握传统法度的基础上追求个性表达,当代书法学习常存在“重个性、轻传统”或“重形式、轻内涵”的倾向,朱益藩的实践表明,只有扎根传统,深入理解古法,才能创作出既有根基又有生命力的作品,其楷书与行书的典范性,也为初学者提供了清晰的临摹范本。