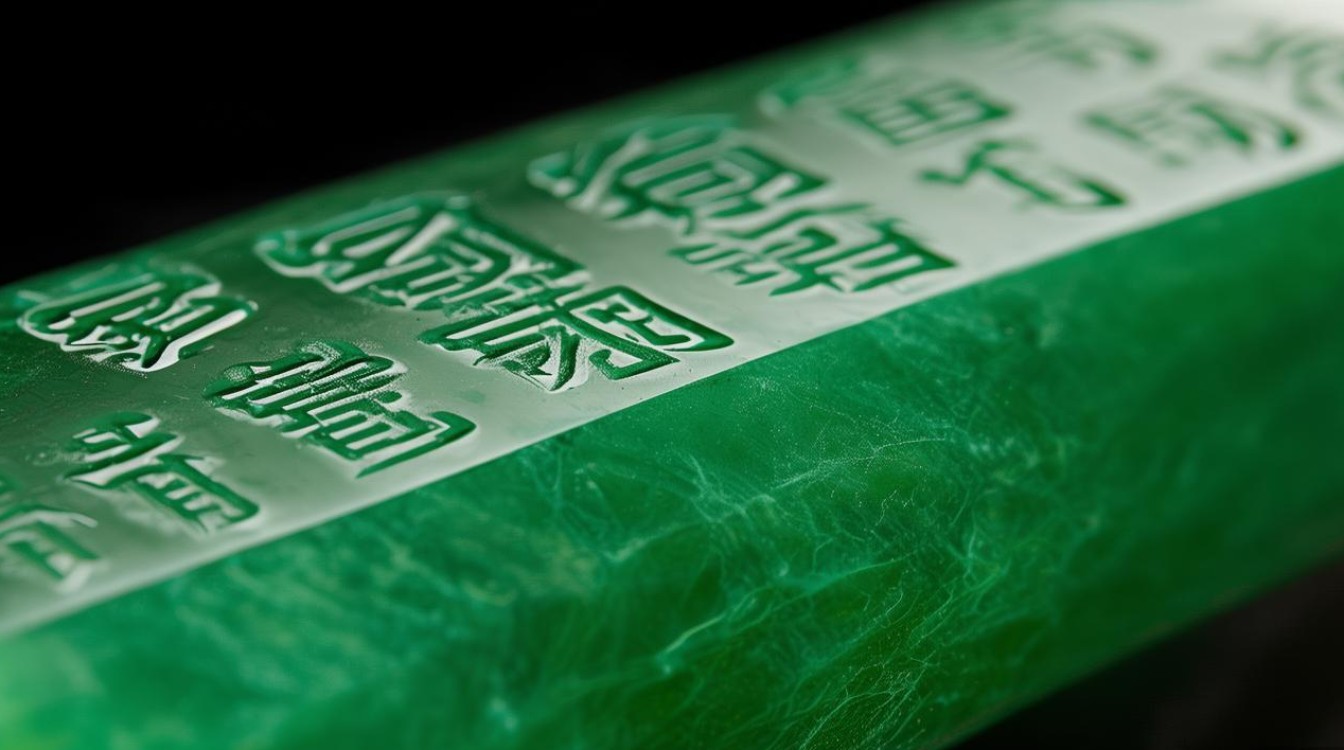

翡翠以其温润的质地、丰富的色彩和深厚的文化底蕴,成为珠宝市场上的热门收藏品,天然翡翠的颜色以“绿、红、紫、黄、黑”为主,其中绿色最为珍贵,但高品质的天然翡翠价格高昂,于是市场上出现了一种通过“抛光粉上色”来提升翡翠外观的处理手段,这种手段虽能在短期内改善翡翠的卖相,却与天然翡翠存在本质区别,消费者需谨慎辨别。

抛光粉上色翡翠的原理与工艺

抛光粉上色翡翠,是指将含有金属氧化物的抛光粉(如氧化铬、氧化铁、氧化镍等)涂抹在翡翠表面,通过加热或机械摩擦使粉体附着或渗透至翡翠浅表层,从而改变或增强翡翠颜色的处理方式,其工艺流程大致可分为以下步骤:

- 选料:通常选择种水较好但颜色较淡的翡翠,如豆种、糯种或冰种,这类翡翠结构相对疏松,有利于抛光粉的渗透。

- 清洗:用超声波清洗机清除翡翠表面的污垢和蜡质,确保抛光粉能直接接触翡翠。

- 涂抹抛光粉:根据目标颜色选择对应的抛光粉(如绿色用氧化铬,紫色用氧化镍),均匀涂抹于翡翠表面或特定部位。

- 加热处理:将涂抹后的翡翠加热至200-300℃,使抛光粉中的金属氧化物与翡翠表面的微小缝隙结合,部分渗透至浅表层。

- 抛光与固色:通过机械抛光使表面光滑,同时进一步巩固抛光粉的附着,最后打蜡或覆膜,防止粉体脱落。

这种处理的核心在于“物理填充+化学吸附”,抛光粉并未改变翡翠的矿物成分,而是通过覆盖或浅层渗透实现“增色”,其颜色稳定性远低于天然翡翠。

抛光粉上色翡翠的主要特征与鉴别方法

抛光粉上色翡翠与天然翡翠在颜色、光泽、结构等方面存在明显差异,可通过以下方法进行鉴别:

颜色分布与均匀性

- 抛光粉上色翡翠:颜色通常集中在翡翠表面,呈“浮于表面”感,色根模糊或呈“丝网状”分布(抛光粉沿裂纹或颗粒间隙渗透),在强光下观察,颜色可能不均匀,且边缘过渡生硬。

- 天然翡翠:颜色由矿物成分(如铬、铁)致色,呈“根状”渗透,色根清晰,颜色自然过渡,与底子融合度高。

光泽与透明度

- 抛光粉上色翡翠:因抛光粉覆盖,表面可能呈现“蜡状光泽”或“树脂光泽”,缺乏天然翡翠的“玻璃光泽”,部分覆膜处理的翡翠,在放大镜下可见薄膜脱落痕迹。

- 天然翡翠:玻璃光泽明显,透明度与颜色协调,内部结构(如颗粒、纤维交织)清晰可见。

荧光反应

- 抛光粉上色翡翠:在紫外荧光灯下,抛光粉(尤其是含氧化镍的紫色抛光粉)常呈现中等强度的粉紫色荧光,而天然翡翠多为惰性(无荧光)或弱荧光。

- 天然翡翠:多数无荧光,仅部分含特定矿物的翡翠(如某些紫罗兰翡翠)可能有轻微荧光。

放大镜与显微镜观察

- 抛光粉上色翡翠:10倍放大镜下可见表面有“色斑”“色点”堆积,或沿裂纹、颗粒边缘有粉体堆积;显微镜下可能观察到抛光粉颗粒填充在翡翠的微裂隙中。

- 天然翡翠:颜色由内部矿物颗粒均匀分布,放大镜下可见“色根”延伸,无异常颗粒堆积。

密度与折射率

- 抛光粉上色翡翠:因抛光粉填充,密度可能略高于天然翡翠(但差异较小,需专业仪器检测);折射率也可能因粉体附着而出现异常。

- 天然翡翠:密度为3.33-3.34g/cm³,折射率1.66,数值稳定。

抛光粉上色翡翠与天然翡翠特征对比表

| 特征 | 抛光粉上色翡翠 | 天然翡翠 |

|---|---|---|

| 颜色分布 | 表面浮色,色根模糊,呈丝网状 | 色根清晰,颜色自然渗透 |

| 光泽 | 蜡状或树脂光泽,光泽呆板 | 玻璃光泽,明亮通透 |

| 紫外荧光 | 常见粉紫色中等强度荧光 | 多为惰性,弱荧光或无荧光 |

| 放大镜下特征 | 表面色斑堆积,沿裂纹填充粉体 | 颗粒均匀,色根延伸,无异常堆积 |

| 证书标注 | 标注“抛光粉染色”“处理翡翠” | 标注“天然翡翠”“A货” |

市场影响与消费者建议

抛光粉上色翡翠的存在,一方面满足了部分消费者对“高性价比”翡翠的需求,另一方面也因商家刻意隐瞒处理方式,导致消费者权益受损,根据《珠宝玉石 鉴定》(GB/T 16552-2017)标准,抛光粉上色翡翠属于“处理翡翠”,必须在鉴定证书中明确标注,若商家以“天然翡翠”销售则构成欺诈。

消费者在购买翡翠时,应注意以下几点:

- 选择正规渠道:优先持有CMA、CAL、CNAS认证的珠宝店,索要权威鉴定证书。

- 警惕“低价高色”:价格远低于市场同品质翡翠的“高绿”“高紫”产品,需高度怀疑。

- 观察细节特征:通过肉眼和放大镜观察颜色分布、光泽,必要时要求商家提供复检服务。

相关问答FAQs

问题1:抛光粉上色翡翠对人体有害吗?

解答:抛光粉上色翡翠的危害性取决于抛光粉的成分,若使用的是氧化铬、氧化铁等稳定金属氧化物,且表面覆膜完整,通常不会对人体造成危害;但若抛光粉中含有铅、镉等重金属,或长期佩戴导致覆膜脱落、粉体接触皮肤,可能引发皮肤过敏或重金属中毒,建议购买前确认证书是否标注处理方式,避免佩戴来源不明的翡翠。

问题2:购买到抛光粉上色翡翠且商家未告知,如何维权?

解答:若商家以“天然翡翠”销售抛光粉上色翡翠,属于消费欺诈,消费者可保留购物凭证、鉴定证书等证据,通过以下途径维权:①与商家协商退货并赔偿;②向当地消费者协会投诉;③向市场监管部门举报(拨打12315);④若金额较大,可向法院提起诉讼,根据《消费者权益保护法》,商家存在欺诈行为的,需“退一赔三”。