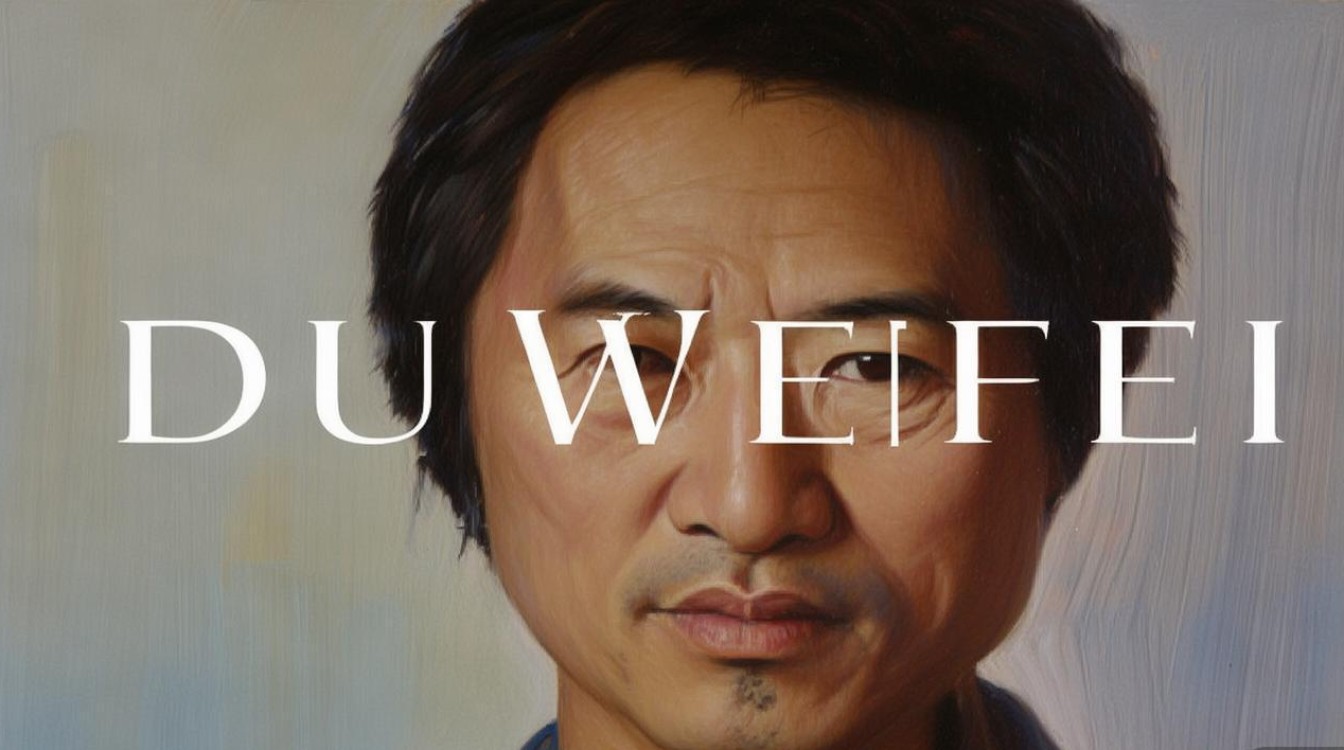

杜文斐画家,当代中国画坛中一位以“写意精神”与“当代语境”深度融合而备受瞩目的艺术家,他1965年生于江南文化名城苏州,自幼浸润在吴门画派“诗书画印”一体的传统氛围中,后又系统研习西方现代艺术理论,最终形成“根植传统、锐意创新”的独特艺术风貌,杜文斐的创作题材广泛,涵盖山水、花鸟、人物三大领域,尤以“新文人山水”和“意象花鸟”最具代表性,其作品既保留了传统笔墨的骨力与气韵,又通过色彩构成、空间叙事等当代艺术语言,赋予古典题材以强烈的时代感和生命力。

杜文斐的艺术之路始于对传统的深度解构与重构,少年时,他师从苏州本地名家临摹古画,从宋元山水的“三远法”到明清文人画的“逸笔草草”,奠定了坚实的笔墨功底,他不满足于对传统的简单复刻,30岁后游历大江南北,深入黄山、太行、桂林等名山大川写生,同时研读康定斯基、克利等西方现代艺术家的理论,逐渐意识到“传统不是静止的标本,而是流动的基因”,他在创作中提出“笔墨当随时代感”的理念,主张以传统笔墨为“骨”,以当代审美为“肉”,将西方抽象艺术的构成意识与中国画的“气韵生动”相结合,他的山水画不再局限于单一的散点透视,而是通过多维度空间的叠加与切割,营造出“可行、可望、可游、可居”的沉浸式体验;在花鸟画中,他突破“折枝花”的程式化构图,以大块面的色彩对比与夸张的形态变形,赋予花鸟以象征性的精神内涵,如《荷塘月色系列》中,他用泼墨泼彩的技法表现荷叶的氤氲,以几何化的线条勾勒荷茎的劲挺,既保留了“出淤泥而不染”的传统寓意,又通过强烈的视觉张力传递出当代人对生命力的礼赞。

杜文斐的代表作品是其艺术理念的集中体现,以下是部分重要作品的梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸 | 材质 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《姑苏新韵》 | 2018 | 248cm×129cm | 纸本水墨设色 | 以苏州园林为题材,将留园的冠云峰、沧浪亭的水廊等元素打散重组,用青绿山水与写意笔法结合,表现传统园林在当代城市中的新生。 |

| 《荷塘物语》 | 2020 | 180cm×96cm | 纸本综合材料 | 泼彩与工笔结合,荷叶以大块面的花青与藤黄晕染,荷花则用精细的勾勒,背景融入金属箔肌理,营造“月色荷塘”的梦幻与静谧。 |

| 《都市山水图》 | 2021 | 200cm×200cm | 宣布、丙烯 | 将高楼大厦、立交桥等现代都市景观与山水皴法融合,以斧劈皴表现建筑的硬朗,以米点皴点缀绿化带,形成“山水都市”的独特视觉符号。 |

| 《花鸟四条屏》 | 2022 | 136cm×34cm×4 | 纸本水墨 | 分别以梅、兰、竹、菊为题,在传统文人画基础上加入拼贴元素,如竹叶间点缀报纸碎片,寓意“信息时代的文人风骨”。 |

在艺术成就方面,杜文斐的作品多次入选全国美展、北京国际美术双年展等国内外重要展览,并被中国美术馆、江苏省美术馆、苏州博物馆等专业机构收藏,他不仅以创作实践影响业界,还长期致力于艺术教育,现任教于某高校美术学院,开设“传统笔墨的当代转化”课程,培养了一批兼具传统功底与当代视野的青年艺术家,其艺术理论文章《论写意画的“形神兼备”与“当代重构”》发表于《美术》《美术研究》核心期刊,提出了“笔墨是精神的载体,而非技术的炫耀”的创作主张,在学术界引起广泛共鸣。

杜文斐的艺术价值,在于他打破了传统与当代的二元对立,构建了一种“以中为体、以西为用”的绘画范式,他的山水画不是对自然的简单再现,而是对“天人合一”哲学思想的当代诠释;他的花鸟画不是对物象的客观描摹,而是对生命精神的抽象表达,正如评论家所言:“杜文斐的画,既有江南文人的温润雅致,又有当代艺术的激越张力,他在笔墨与色彩、传统与现代之间找到了一个平衡点,让中国画在新时代焕发出新的光彩。”

相关问答FAQs

Q1:杜文斐的“新文人山水”与传统文人画有哪些核心区别?

A1:杜文斐的“新文人山水”在继承传统文人画“诗书画印”一体和“写意精神”的基础上,有三点核心区别:一是题材拓展,传统文人画多描绘隐逸山水的“出世”情怀,而杜文斐将都市景观、现代生活融入山水,体现“入世”的当代关怀;二是语言创新,传统文人画以水墨为主,讲究“墨分五色”,而杜文斐大胆融入色彩理论与综合材料,增强视觉冲击力;三是空间重构,传统文人画采用散点透视营造“可行可望”的意境,杜文斐则结合西方抽象艺术的构成意识,通过多维度空间叠加,形成更具现代感的画面节奏。

Q2:杜文斐在创作中如何平衡“传统笔墨”与“当代创新”的关系?

A2:杜文斐认为“传统笔墨是根,当代创新是魂”,平衡二者的关键在于“理解传统精神,而非复制传统技法”,具体而言,他通过两种方式实现平衡:一是“笔墨当随时代感”,即在保留书法用笔的骨力(如中锋、侧锋的变化)和墨色的层次(如焦、浓、淡、干、湿)的基础上,调整笔墨的节奏与密度,以适应当代视觉审美的需求;二是“题材与观念的当代化”,例如在《都市山水图》中,他用传统的“披麻皴”表现城市绿化带的柔和,用“斧劈皴”勾勒建筑的硬朗,传统技法成为表达当代观念的工具,而非束缚创新的枷锁,他强调:“创新不是对传统的背叛,而是传统的延续与发展,就像河流永远在流动,但源头从未改变。”