岳飞作为南宋时期的民族英雄,其“精忠报国”的精神深入人心,而他的书法作品则以刚毅雄浑、正气凛然的风格,成为后人研究其人格与艺术的重要载体,在岳飞传世的作品中,书法拓片因其对原迹的高复现性,成为学界与大众了解其书法艺术的主要媒介,这些拓片不仅记录了岳飞的笔墨风采,更承载着深厚的家国情怀与历史记忆。

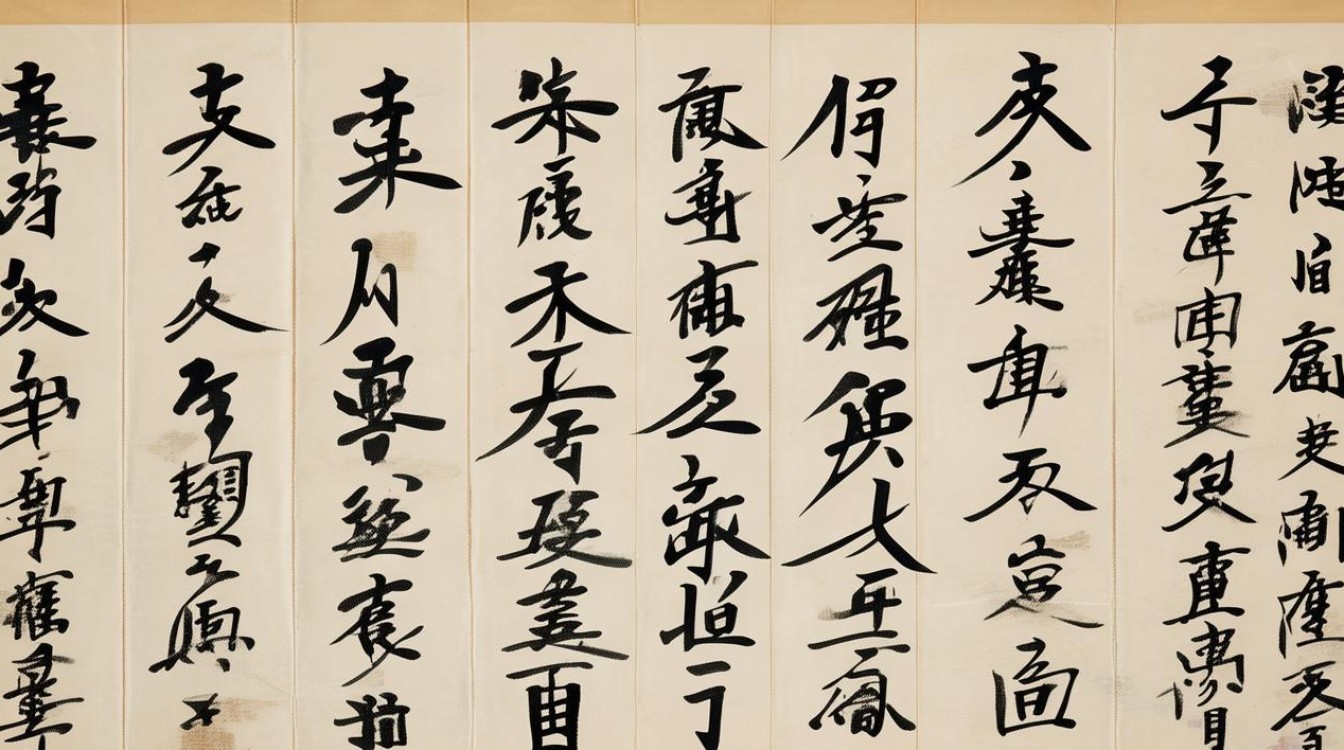

岳飞书法的艺术风格与其武将身份、家国情怀密不可分,宋代书法尚“意”,强调个性与情感的表达,岳飞的书法虽未列入“宋四家”等主流书家行列,却以独特的“武将书风”独树一帜,其字体多取法颜真卿的雄浑与苏轼的丰腴,又融入武将的刚劲之气,笔画方正厚重,转折处如刀劈斧削,既显筋骨之力,又不失行草的流畅自然,明代陶宗仪《书史会要》评价其“书体松秀,尤善行草”,清代康有为广艺舟双楫》亦称其“笔笔筋骨,乃有忠义之气”,这种“忠义之气”正是岳飞书法的灵魂,透过拓片的墨痕,能感受到其书写时激荡的情感——或是北伐抗金的壮志凌云,或是壮志未酬的悲愤苍凉。

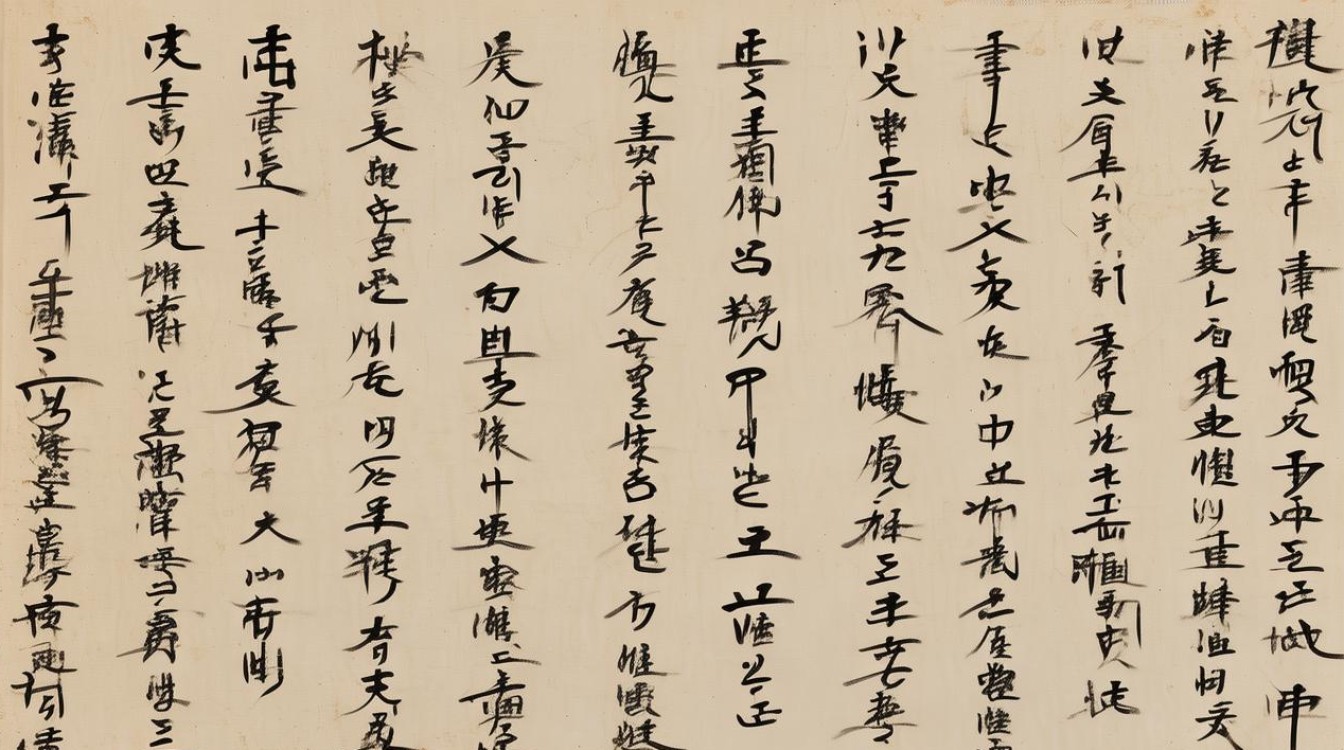

岳飞书法拓片的传世作品以行草书为主,内容多与军事、忠义相关,其中最具代表性的包括《前后出师表》《满江红·怒发冲冠》《还我河山》等,这些作品或为奏章、或为诗词、或为题字,既是岳飞心迹的流露,也是其书法艺术的集中体现。《前后出师表》是岳飞在南宋绍兴八年(1138年)驻军南阳时,为追怀诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的精神而书写的行草长卷,原迹已佚,现存拓片多为明清时期摹刻本,如杭州岳王庙、南阳武侯祠的刻石拓片,拓片中,岳飞以行草书写,笔势连绵,一气呵成,字里行间既有对诸葛亮的敬仰,更蕴含自己“誓清中原”的决心,如“臣本布衣,躬耕于南阳”一句,“躬”字的竖画如长枪直刺,“耕”字的捺笔似战马扬蹄,将武将的豪迈与文人的儒雅融为一体。

《满江红·怒发冲冠》是岳飞最著名的词作,其书法拓片同样广为流传,现存较早的拓本为明代摹刻,字体大小错落,节奏明快,如“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇”一句,“怒”字起笔重按,如火山喷发;“栏”字的竖钩遒劲有力,似铁画银钩;“潇潇雨歇”四字则行笔渐缓,笔断意连,将词中“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的激愤与“待从头、收拾旧山河”的豪情展现得淋漓尽致,值得注意的是,岳飞书法中的“点”画多如坠石,极具重量感,如《满江红》拓片中的“发”“处”“歇”等字的点画,饱满而富有张力,仿佛能感受到书写时喷薄而出的情感力量。

《还我河山》四字传为岳飞手书,原迹无存,现存拓片多为清代刻本,字体为楷书,风格端庄雄浑,笔画横平竖直,间架结构紧凑而不失开张,如“还”字的“辶”旁捺画舒展,似江河奔涌;“河”字的“氵”旁三点如浪花飞溅,整体气势磅礴,成为民族精神的象征,这四字虽简短,却通过拓片的笔墨传递出岳飞收复失地的坚定信念,至今仍被刻于杭州岳王庙、河南汤阴岳飞庙等处,激励着无数后人。

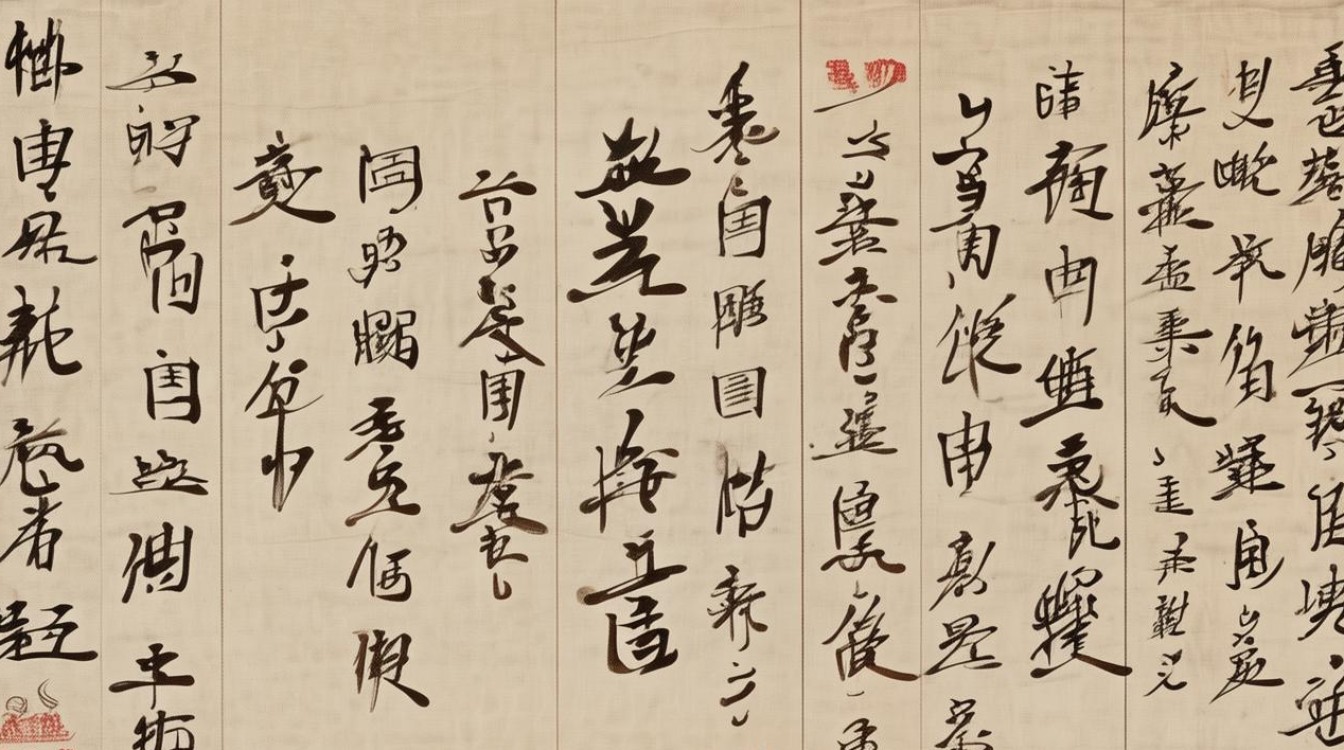

岳飞书法拓片的制作工艺与流传脉络,也是其价值的重要组成部分,古代拓片制作需经过“上纸”“上墨”“揭取”等工序,对纸张、墨料、刻工技艺均有极高要求,岳飞书法拓片的早期摹刻多由官方或文人主持,如南宋时期,岳飞部将及后人曾将其手迹刻于石碑,后因战乱多毁;明清时期,随着岳飞“民族英雄”地位的巩固,各地官员、文人纷纷摹刻其书法,使得拓片版本增多,现存拓片按时代可分为“宋拓本”(极为罕见,多为后世托名)、“明拓本”与“清拓本”,其中明拓本因刻工精细、字口清晰,被视为善本;清拓本则流传较广,版本也较复杂,有“官刻”与“民刻”之分,官刻本多存于文庙、祠堂,民刻本则多见于书帖、拓片集。

为更清晰地呈现岳飞主要书法拓片作品,以下表格列举其核心信息:

| 作品名称 | 书体 | 内容 | 流传情况 | 代表收藏/刻石地点 |

|---|---|---|---|---|

| 《前后出师表》 | 行草 | 诸葛亮《出师表》,岳飞题跋 | 原迹佚,明清摹刻本存世 | 杭州岳王庙、南阳武侯祠刻石 |

| 《满江红》 | 行草 | 岳飞词作《满江红·怒发冲冠》 | 明清摹刻本,版本较多 | 故博物院藏明拓本、地方志记载拓本 |

| 《还我河山》 | 楷书 | 四字题词 | 清代刻本为主,原迹无存 | 杭州岳王庙、汤阴岳飞庙刻石 |

| 《书广德军僧壁》 | 行楷 | 岳飞诗作“号令风霆迅”等 | 明清摹刻本,存世较少 | 地方文献记载拓本 |

岳飞书法拓片的文化价值远超书法艺术本身,它既是历史的见证,也是精神的载体,从历史角度看,拓片记录了岳飞的笔迹,为研究南宋书法提供了实物资料,尤其是“武将书风”的个案,填补了宋代书法研究的空白,从精神层面看,岳飞书法中的“忠义之气”通过拓片得以永恒传递,成为中华民族爱国主义教育的重要素材,明清以来,每逢国家危难之际,岳飞书法拓片常被文人墨客题跋、收藏,以激励民族士气;当代社会中,其拓片仍被广泛用于文化展览、教育宣传,成为连接历史与现实的情感纽带。

岳飞书法拓片的鉴定与流传也面临诸多挑战,由于原迹多已不存,后世摹刻版本繁杂,加之伪刻本的存在,使得拓片的真伪鉴别成为难题,学界主要依据“墨色、字口、石花”等特征进行判断:宋拓本(若存)墨色醇厚,字口锋利,石花自然;明拓本刻工精细,转折处清晰;清拓本则多因石质风化,字口略粗,且部分民刻本为求速成,笔力疲软,拓纸的材质(如宋代竹纸、明清棉纸)与墨色(明代松烟墨、清代油烟墨)也是鉴别的重要依据。

相关问答FAQs

问题1:如何鉴别岳飞书法拓片的真伪?

解答:鉴别岳飞书法拓片真伪需结合“时代特征、工艺细节、文献记载”三方面,从时代特征看,宋拓本(若存)极为罕见,墨色乌黑发亮,纸质柔韧,字口如新;明拓本多用白棉纸,墨色沉稳,刻工精细,转折处有“刀味”;清拓本纸质较薄,墨色略灰,部分因石风化字口模糊,工艺细节上,真拓笔力贯通,点画如“铁画银钩”,伪刻则笔力疲软,结构松散;真拓的石花(自然风化痕迹)分布自然,伪刻的石花多刻意模仿,形态生硬,需结合文献记载,如《岳飞集》《金石录》等对岳飞书法的记录,对比拓片内容、尺寸是否相符,避免后世托名伪作。

问题2:岳飞书法拓片中的“忠义之气”如何通过书法笔法体现?

解答:岳飞书法拓片的“忠义之气”主要通过笔法的“力度、节奏、结构”三方面体现,笔力上,其横画多取“逆锋起笔”,如“横”画的“蚕头燕尾”,厚重如盾,显防御之坚;竖画则如“锥画沙”,挺拔如枪,示进攻之锐,如《还我河山》中“还”字的“竖钩”,如长戟出鞘,气势逼人,节奏上,行草书讲究“连断有致”,如《满江红》中“三十功名尘与土,八千里路云和月”一句,“尘与土”三字连绵如烟,显淡泊;“云和月”三字断开如星,显高远,将词中的壮志与苍凉融入笔势,结构上,字体多“上紧下松”,如《出师表》中“鞠”字,上部紧凑如握拳,下部舒展如展翅,既显内敛之力,又展外放之志,整体如岳飞其人,外圆内方,忠义昭然。