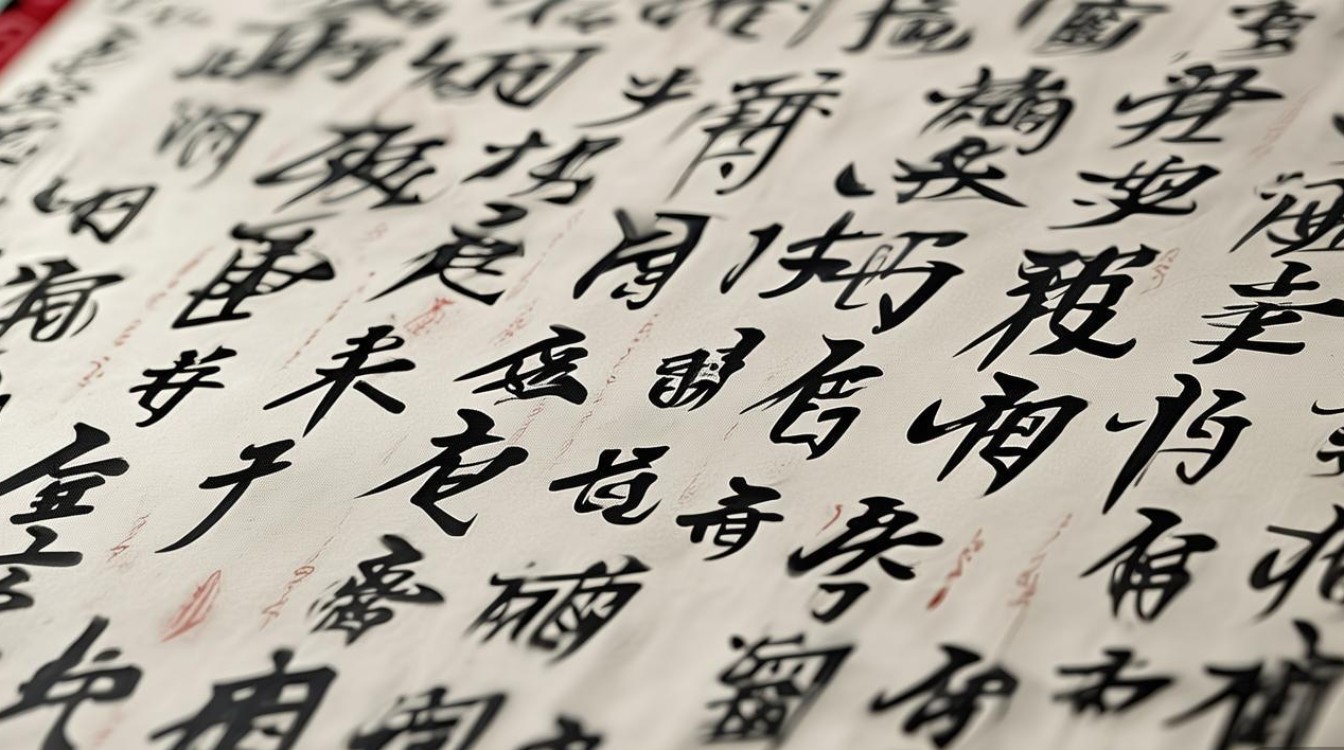

满字草书法是中国传统草书体系中一种强调字形饱满、气韵贯通的独特书体,它既保留了草书“删繁就简、连笔引带”的书写本质,又通过结构上的紧密布局与线条的丰腴质感,营造出“满而不溢、密而不乱”的视觉张力,其名称中的“满”字,既指字形结构的充实饱满,也暗含对草书“势满形完”的艺术追求,是草书艺术在形式美与精神内涵上的深化发展。

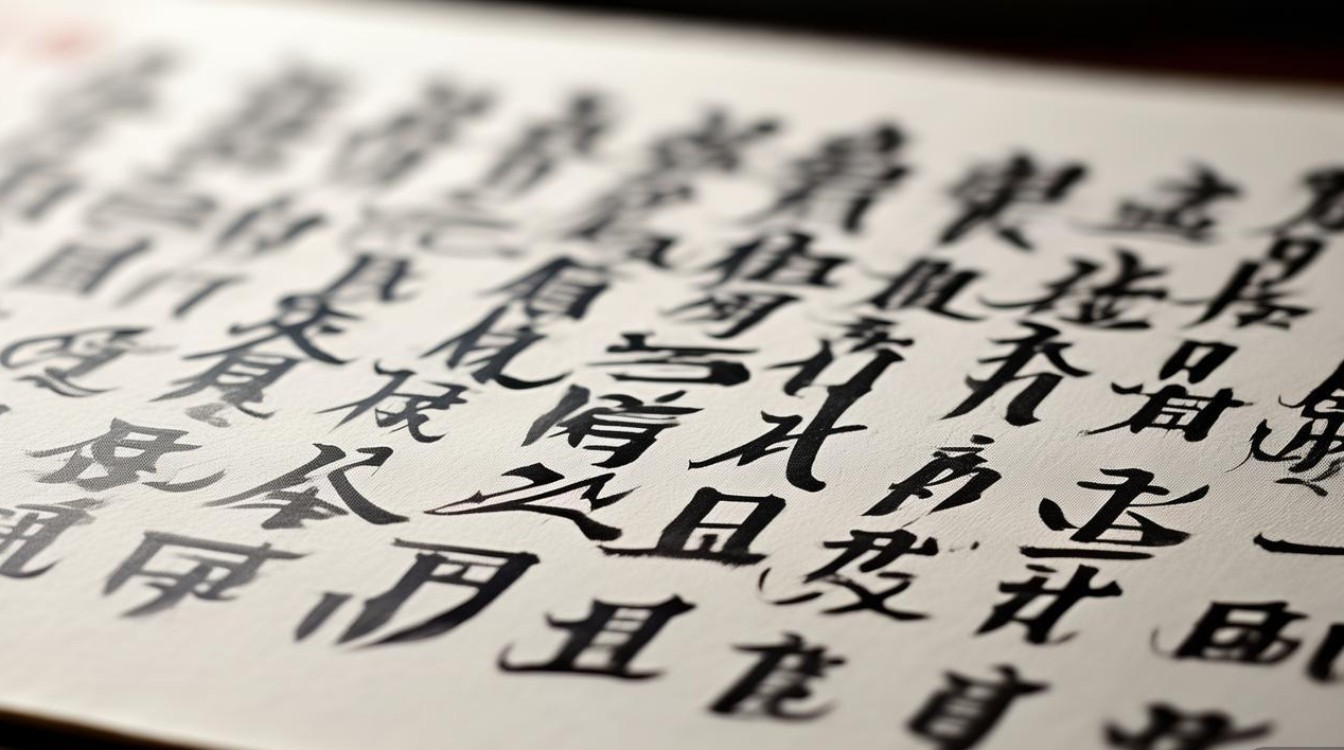

从历史渊源来看,满字草书法的萌芽可追溯至唐代,怀素《自叙帖》中“骤雨旋风”般的连绵笔势与圆转线条,已具饱满之雏形;至宋代,黄庭坚草书以“长枪大戟”之势拓展字形空间,其“荡桨笔法”使线条更具弹性与厚度,为“满字”特质提供了技法支撑;明代徐渭将狂草的抒情性与结构张力推向极致,其书作中“密不透风”的布局堪称满字草书的典范,清代碑学兴起后,书法家在融合碑版金石气与帖学流美之风的过程中,进一步强化了草书的线条质感与结构密度,使满字草书法逐渐形成独立风貌,傅山“宁拙毋巧,宁丑毋媚”的书风便是对这一特质的生动诠释。

艺术特点上,满字草书法在笔法、结构、章法层面均有鲜明体现,笔法以“圆转为主,方辅之”,强调中锋行笔的厚重感,避免尖角与单薄线条,如“点”作坠石,凝练饱满;“横”似勒马,末端含蓄回收;“竖”如锥画沙,挺拔中见韧性,通过提按顿挫使线条兼具力度与弹性,形成“绵里裹铁”的质感,结构上,打破草书常见的“左缩右展”或上疏下密的传统模式,追求“内外紧密、四面撑满”,国”字框以饱满弧线包裹内部,避免外扩;“心”字三点以弧线相连形成团块感,强化整体的凝聚性,章法上,注重字与字之间的“暗线连接”,通过笔势的引带使行气贯通,即使字形密集,亦能通过墨色的浓淡、线条的粗细变化形成呼吸感,避免拥挤滞涩。

技法要点可概括为以下核心:

| 技法维度 | 具体要求 | 示例说明 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,辅以侧锋,线条丰腴圆转,提按分明 | “之”字末笔以中锋行笔,由轻至重再提锋,线条如绵带自然弯曲 |

| 结构 | 字形方正饱满,内部空间紧凑,打破疏密对比,强调团块感 | “门”字左右竖画向内微弧,形成包围之势,内部空间均匀分布 |

| 章法 | 行距紧密,字距呼应,以势代形,气脉贯通 | 上下字之间通过牵丝引带,如“意”与“到”的末笔与起笔暗合,形成无形连线 |

| 墨法 | 浓淡相间,枯润结合,枯笔处飞白自然,润笔处浑厚华滋 | 一行之中墨色由浓转淡再浓,枯笔处如“飞鸟出林”,润笔处如“屋漏痕” |

代表作品与书家方面,清代傅山的《箜篌引》堪称满字草书的经典,其字形方正,线条如绵里裹铁,尽显浑厚之气;近现代林散之将草书的“瘦劲”与“饱满”结合,其《中日友谊诗》中线条圆转厚重,结构密而不乱,堪称满字草书的当代诠释,这些作品共同印证了满字草书法“以满为美,以势为魂”的艺术追求。

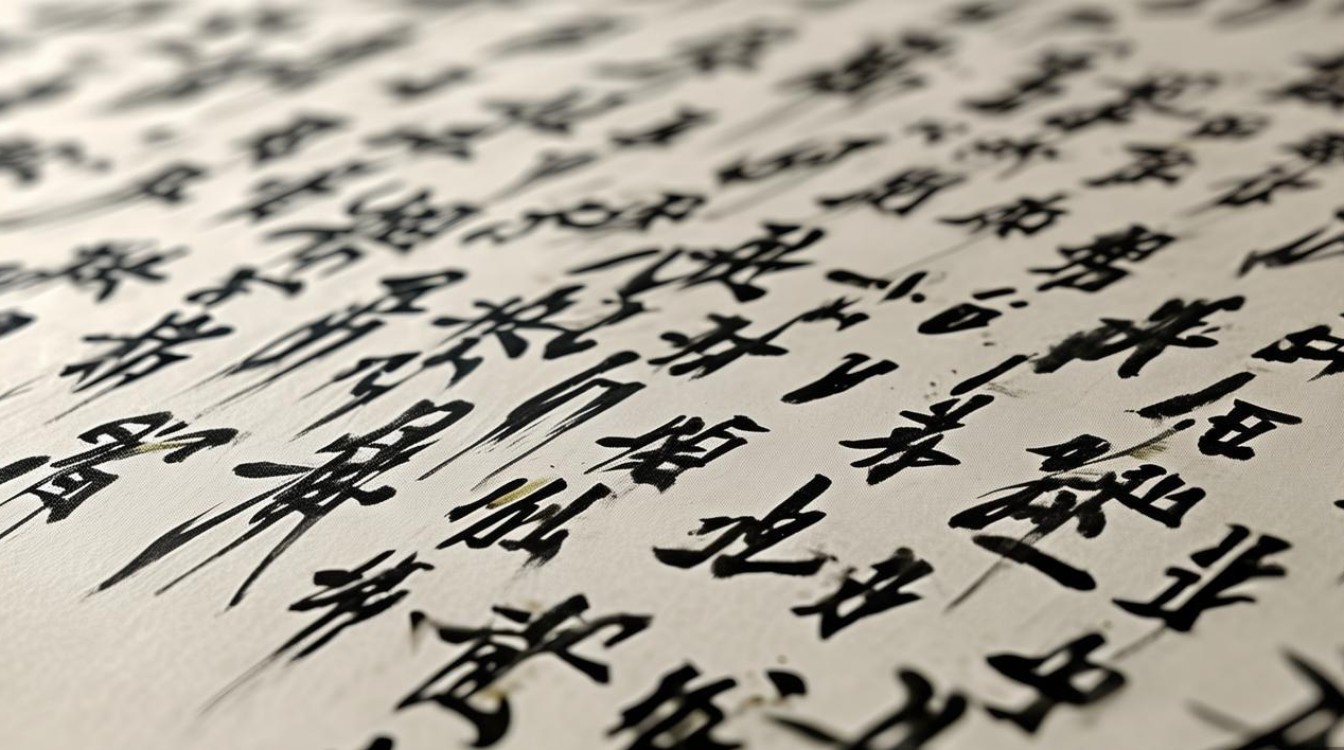

在当代书法创作中,满字草书法以其饱满的视觉张力与沉静的精神内核,成为平衡浮躁心境的艺术载体,其强调“形神兼备”的创作理念,也为书法教育提供了“既重技法,更重气韵”的教学范本,通过系统学习满字草书法,既能体会草书书写的自由与灵动,又能感受结构布局的严谨与和谐,实现技艺与心境的双重修炼。

相关问答FAQs

-

问:满字草书法与狂草有何区别?

答:狂草以抒情性为核心,强调“驰骋不羁”,字形大小多变,疏密对比强烈,常通过夸张的笔势与墨色变化表达情感;满字草书法则更注重“形式美”与“结构张力”,字形以饱满方正为主,疏密相对均匀,追求“满而不溢”的平衡感,在狂放中蕴含内敛,更具视觉上的稳定感与秩序美。 -

问:初学者如何练习满字草书法?

答:初学者应先从楷书、隶书打基础,掌握中锋用笔与结构规律,再临摹怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁诗》等笔法浑厚的草书经典,重点练习线条的圆转与提按;之后可尝试对临满字草书法代表作品,如傅山《箜篌引》,体会字形饱满与章法贯通的要领;最后通过集字创作逐步过渡到独立创作,避免一味追求连笔而忽视结构的整体性与墨色的层次感。