书法家王玉玺,1942年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化沃土,幼承家学习书,初临欧、柳,后遍涉汉隶、魏碑及宋人行草,师从著名书法家魏启后先生,形成“碑帖兼容、雄秀相济”的独特书风,其书法五体皆能,尤以楷书、行书成就最为卓著,作品多次入选全国书法展、国际书法交流展,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,被誉为“当代齐鲁书风的代表性人物之一”。

王玉玺的艺术之路,始于对传统的深耕,少年时,他每日临池不辍,欧体的险峻、柳体的骨力为其打下坚实的楷书基础;青年时期,他转攻《张迁碑》《石门颂》,汉隶的浑厚与开张拓宽了笔法的维度;中年以后,他醉心于宋人“尚意”书风,取法苏轼、米芾的行书,将帖学的灵动与碑学的雄强熔于一炉,他常言:“书法需‘古不乖时,今不同弊’,既要扎根传统,又要观照时代。”这种理念贯穿其创作始终,使其作品既有“屋漏痕”般的沉郁顿挫,又有“锥画沙”式的圆融通达。

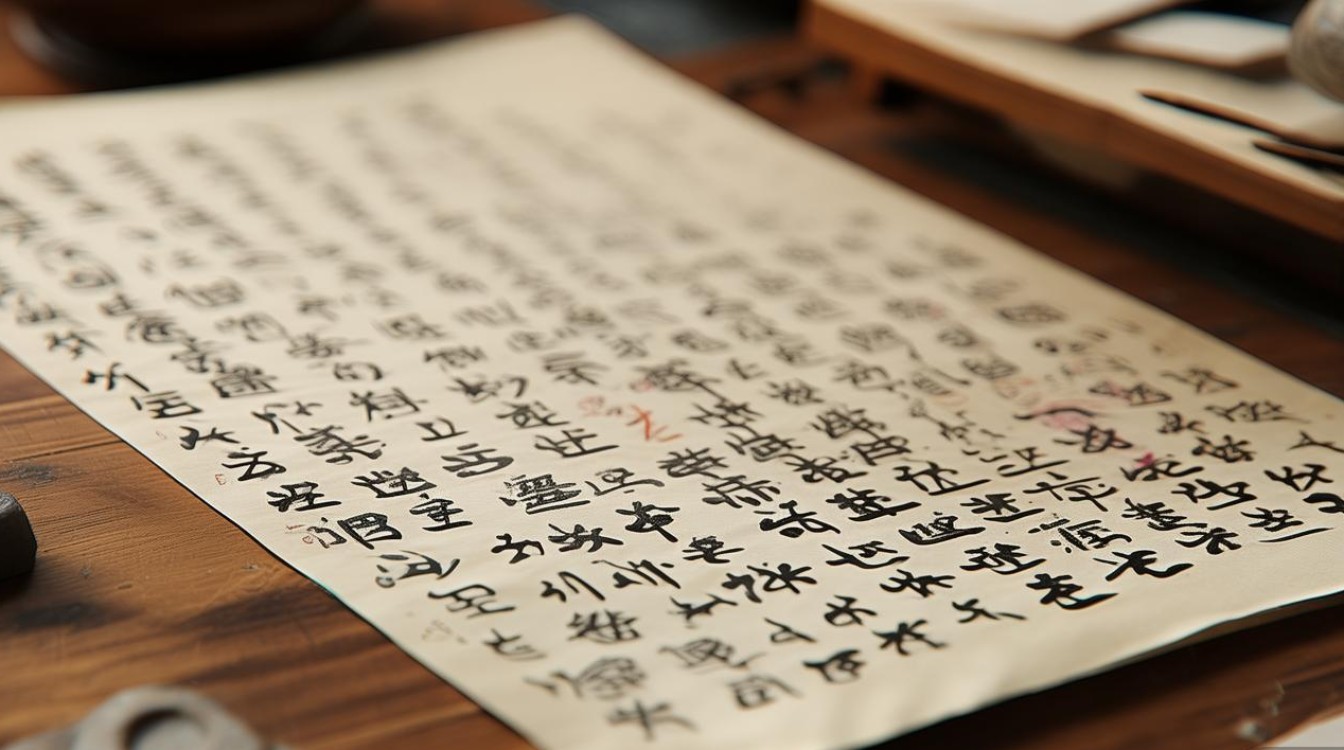

在风格上,王玉玺的书法以“雄”为骨、以“秀”为韵,楷书取法颜真卿的雄浑,却剔除其肥厚,代之以瘦硬通神的线条,结体方正谨严而不失灵动,如《九成宫醴泉铭》的端整,融入《雁塔圣教序》的飘逸,形成“清朗峻拔、风骨凛然”的面貌;行书则融米芾的刷字之速与苏轼的丰腴之态,用笔方圆兼备,提按分明,结字大小错落,行气贯通,既有“行云流水”的自然流畅,又具“斩钉截铁”的力量感,其代表作《滕王阁序》行书长卷,单字如珠玑,整篇如星汉,被业内评价为“兼具二王雅韵与齐鲁豪气”的精品。

作为书法教育家,王玉玺亦贡献卓著,他曾任山东省书法家协会副主席,山东艺术学院书法系教授,数十年来培养了大批书法人才,其教学主张“技道并重”,强调“以字养德,以书明道”,他常说:“书法不仅是笔墨技巧,更是文化修养的体现。”为此,他常带领学生游历碑刻圣地,临摹古迹,讲解文字演变与历史典故,让学生在笔墨之外感受传统文化的温度。

为更直观展现其艺术成就,以下是其书法风格与代表作品的概览:

| 书体 | 技法特点 | 代表作品 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 方笔为主,笔画瘦硬,结体端庄 | 《千字文》《楷书道德经》 | 骨力洞达,清雅脱俗,兼具欧险与颜韵 |

| 行书 | 碑帖融合,行笔流畅,提按丰富 | 《滕王阁序》《赤壁赋》 | 气韵生动,雄秀相济,既有米芾的率意,又有苏轼的浑厚 |

| 隶书 | 笔画沉厚,波磔分明,字形扁方 | 《隶书四条屏》《汉柏诗》 | 浑朴雄健,古意盎然,得《张迁碑》之精髓 |

王玉玺的书法艺术,不仅是对传统的继承,更是对时代精神的诠释,他以笔墨为桥梁,连接古今,让古老的书法在当代焕发新的生命力,其作品既有文人的书卷气,又不失齐鲁大地的豪迈情怀,成为当代书法界“守正创新”的典范。

FAQs

问:王玉玺的书法风格是如何形成的?

答:王玉玺的风格形成源于“师古而不泥古”的艺术追求,他早年以欧、柳楷书筑基,后广泛涉猎汉隶、魏碑及宋人行草,尤其受恩师魏启后“碑帖融合”理念影响,将碑学的雄强方笔与帖学的灵动圆笔结合,同时融入个人对齐鲁文化的理解,最终形成“雄秀相济、碑帖兼容”的独特面貌。

问:王玉玺对当代书法教育有哪些贡献?

答:王玉羲在书法教育中倡导“技道并重”,强调技法训练与文化修养并重,他通过游学临摹、经典讲解等方式,让学生深入理解书法背后的文化内涵;教学数十年来,培养了大批专业人才,其“扎根传统、观照时代”的教育理念,对推动当代书法教育的传承与创新产生了重要影响。