蜡皮壳翡翠原石是翡翠原石中一种具有独特表面特征的类型,其表面覆盖着一层类似蜡质的皮壳,这层皮壳不仅是地质作用的产物,更是判断内部翡翠质地的重要依据,在翡翠赌石市场中,蜡皮壳因其能相对直观地反映内部肉质而备受关注,成为许多藏家和研究者重点研究的对象。

蜡皮壳的形成与翡翠原石在地质演化过程中的次生风化作用密切相关,翡翠形成于高温高压的地质环境,当其因地壳运动暴露于地表或浅层时,会受到大气、水、生物等外动力地质作用的改造,在特定的氧化条件下,原石表面的矿物成分发生水解、氧化,部分可溶性物质被带走,而难溶性物质则残留并重新胶结,逐渐形成一层致密、光滑的蜡状皮壳,这种作用通常发生在温暖湿润的气候环境中,经历的时间越长,皮壳的厚度和致密度往往越高,不同场口的翡翠原石,由于所处地质环境的差异(如矿物质成分、氧化程度、风化时间等),其蜡皮壳的颜色、质地也会呈现出不同的特征,例如莫西沙场口的蜡皮壳多呈灰白色,质地细腻;而会卡场口的蜡皮壳则常见黄褐色,表面带有轻微沙感。

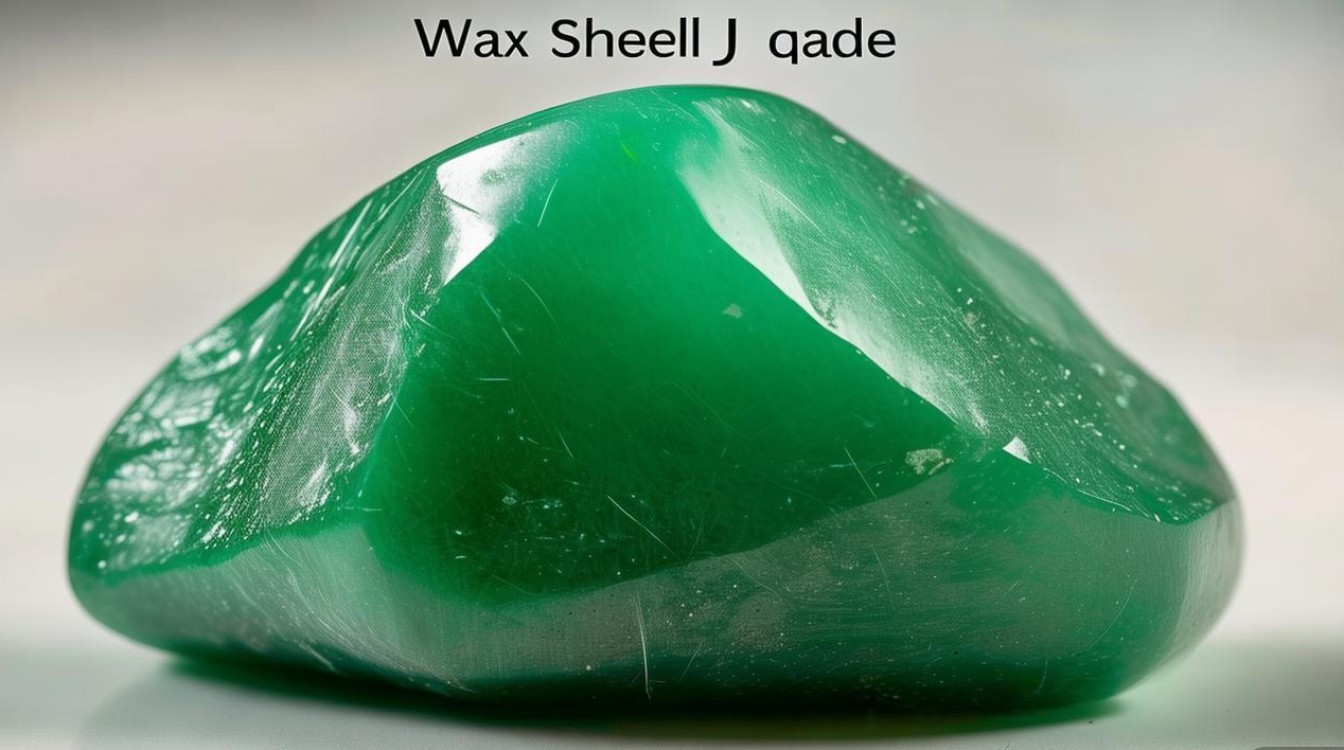

蜡皮壳最显著的特征是其表面具有蜡状光泽或油脂光泽,颜色以灰白、浅黄、黄褐、棕红为主,颜色过渡自然,无明显分界线,用手触摸时,能感受到其光滑且略带粘滞的质感,类似于触摸未完全凝固的蜡块,部分蜡皮壳表面会分布有细小的“沙粒”(即风化残留的矿物颗粒),但整体仍以蜡质感为主导,这与常见的“沙壳”翡翠原石有明显区别,从结构上看,蜡皮壳的厚度通常在2-5毫米之间,质地致密,硬度较高(莫氏硬度可达6-7),用小刀刻划不易留下痕迹,在放大镜下观察,可见皮壳表面分布有细密的网状裂纹(风化裂纹),这些裂纹是矿物在风化过程中因体积收缩形成的,裂纹的走向和密集程度能反映内部翡翠的裂隙发育情况——若裂纹细小且不连通,内部裂隙较少;若裂纹粗大且交错,则内部可能存在较多裂隙。

蜡皮壳与内部翡翠肉质之间存在“皮肉对应”的关系,即通过皮壳特征可大致推测内部翡翠的种、水、色,一般而言,蜡皮壳细腻、光滑、颜色均匀的,内部翡翠多属“老种”,结构紧密,透明度(水头)较好;若蜡皮壳粗糙、颜色不均或带有明显杂质,则内部翡翠可能为“新种”,结构松散,透明度较低,蜡皮壳的颜色深浅也可能暗示内部颜色的存在,例如黄褐色蜡皮壳下可能含有绿色或紫色翡翠(次生颜色),而灰白色蜡皮壳则可能对应无色或浅色肉质,为更直观地展示这种对应关系,可通过以下表格归纳:

| 皮壳颜色 | 光泽 | 厚度 | 裂隙发育情况 | 沙粒感 | 对应内部肉质推测 |

|---|---|---|---|---|---|

| 灰白色(均匀) | 蜡状光泽 | 2-3mm(致密) | 细小不连通 | 无或微弱 | 老种,水头足,无色或浅色 |

| 黄褐色(过渡自然) | 油脂光泽 | 3-4mm(中等) | 轻微裂纹 | 轻微沙感 | 老种,可能含绿色或紫色 |

| 棕红色(深浅不一) | 弱蜡状光泽 | 4-5mm(疏松) | 粗大交错裂纹 | 明显沙感 | 新种,水头差,裂隙多,颜色杂 |

鉴别蜡皮壳翡翠原石的真伪,需从自然特征和人工痕迹两方面入手,天然蜡皮壳具有“自然过渡、结构清晰、光泽温润”三大特点:颜色在皮壳表面呈渐变过渡,无突兀的色块或色带;放大观察可见矿物颗粒和风化裂纹,裂纹边缘有“老化”痕迹(如氧化发黑);光泽柔和,不刺眼,在不同角度下观察能看到细微的光晕变化,而人工假蜡皮壳则常见“颜色死板、结构混乱、光泽异常”等问题:例如用酸洗注胶法伪造的蜡皮壳,颜色过于均匀,缺乏自然过渡,且胶体填充会导致表面过于光滑,无矿物颗粒;用涂料涂抹的假皮壳,光泽生硬,用棉球蘸酒精擦拭会褪色;天然蜡皮壳敲击时声音沉闷,而假皮壳因结构疏松,声音可能较清脆。

在翡翠市场中,蜡皮壳原石的价值由“皮壳特征”和“内部肉质”共同决定,优质的蜡皮壳原石需满足皮壳完整、细腻、无裂,且内部肉质种老、水好、色艳,一块莫西沙场口的灰白色蜡皮壳原石,皮壳厚实光滑,无裂隙,切割后内部显现出高冰种满绿翡翠,其价值可达数百万元甚至更高;而若蜡皮壳粗糙、多裂,内部肉质为豆种干白料,则价值较低,蜡皮壳的“场口”也是重要影响因素,知名场口(如莫西沙、会卡、木那等)的蜡皮壳原石因品质稳定而更受青睐,价格也更高,近年来,随着翡翠资源的日益稀缺,优质蜡皮壳原石的升值潜力逐渐显现,尤其是带有“蜡皮壳+高绿色”组合的原石,已成为收藏投资的热门选择。

FAQs

-

蜡皮壳翡翠原石一定种老吗?

答:不一定,蜡皮壳细腻、致密通常对应老种翡翠,但并非绝对,部分新种翡翠在特定风化条件下也可能形成较细腻的蜡皮壳,此时需结合皮壳的厚度、裂隙情况及内部肉质综合判断,避免仅凭皮壳特征下上文归纳。 -

如何通过蜡皮壳判断翡翠内部是否有绿色?

答:蜡皮壳的颜色和结构可作为参考,若蜡皮壳呈黄褐色或棕红色,且颜色过渡自然,表面有轻微沙感,可能暗示内部存在次生绿色(风化作用导致铁离子渗透形成);若蜡皮壳为灰白色且光滑,内部出现绿色的概率较低,但需注意“窗料”(局部开窗)的观察,避免遗漏,最终判断需通过切割或打磨后确认。