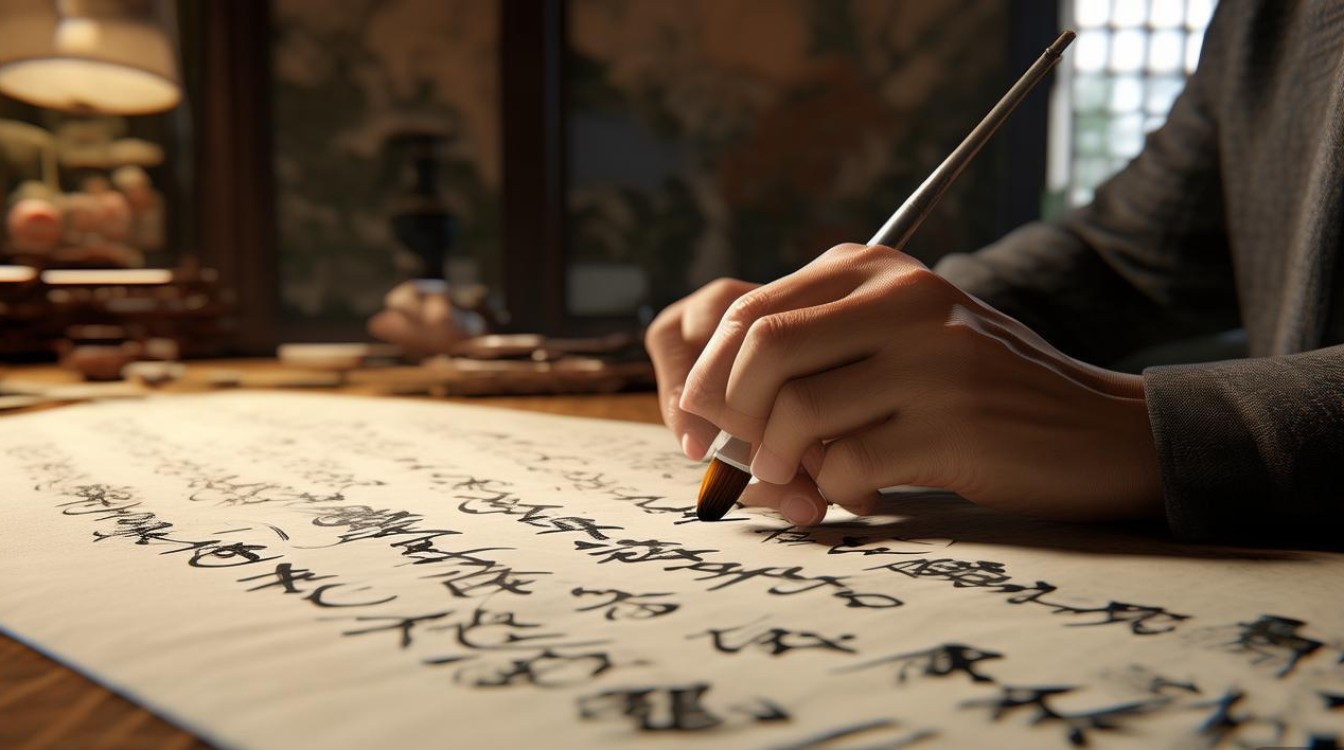

书法家李嘉和,作为当代中国书坛颇具影响力的代表人物之一,以其深厚的传统功底与鲜明的个人风格,在行草书领域独树一帜,其艺术生涯跨越数十年,从江南水乡的墨香启蒙,到驰名中外的书法大家,他的作品不仅承载着中华传统文化的精髓,更融入了时代审美的新意,成为连接古典与现代的艺术纽带。

李嘉和出生于江苏苏州的一个书香世家,自幼浸润在祖父的书法启蒙中,六岁时临摹颜真卿《多宝塔碑》,少年时期转习柳公权《玄秘塔》,打下了坚实的楷书基础,青年时代,他考入南京艺术学院书法专业,师从林散之、沙孟海等书法泰斗,系统研习篆、隶、楷、行、五体书,这一阶段,他尤醉心于王羲之《兰亭序》、王献之《中秋帖》的行草韵律,同时吸收怀素《自叙帖》的狂放与米芾《蜀素帖》的率真,逐渐形成“以楷为基、以行为魂、以草为境”的创作理念,他的早期作品多见秀逸灵动,笔法细腻,既有晋人的风骨,又含唐法的严谨,为其后的风格突破埋下伏笔。

中年以后,李嘉和的艺术视野进一步拓展,他多次赴日本、韩国及东南亚交流,将东方美学与西方构成意识相融合,这一时期,他的书法风格转向雄浑大气,用笔上追求“屋漏痕”的浑厚与“锥画沙”的劲健,结字上打破传统行草的平正,以欹反正、以斜取势,形成“险中求稳、动中寓静”的独特面貌,其代表作《苏轼词选行草卷》,全长十米余,以苏轼《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》为内容,笔势连绵如行云流水,墨色浓淡干湿变化丰富,时而笔走龙蛇、气势磅礴,时而轻笔勾勒、含蓄婉转,将苏轼词作的豪放与旷达通过笔墨淋漓展现,该作不仅被中国美术馆永久收藏,更被书法界誉为“当代行草书的里程碑之作”。

进入晚年,李嘉和的艺术创作愈发返璞归真,他提出“笔墨当随时代,更要溯本求源”的主张,在保持个人风格的同时,更注重书法的文化内涵与精神表达,他的楷书作品《道德经》,取法欧阳询《九成宫》的险峻,融入魏碑的方笔与隶书的波磔,结字端庄而不失灵动,笔力遒劲而气脉贯通,被学者评价为“以书载道、以文化人”的典范,他在书法教育领域亦贡献卓著,曾任南京师范大学书法系教授,培养出大批书法人才,主编《中国书法史教程》《行草技法精解》等教材,成为连接传统书法教育与现代学术体系的重要桥梁。

为更直观展现李嘉和书法的艺术特色,将其风格特点归纳如下:

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 字体选择 | 以行草为核心,兼擅楷书、隶书,篆书亦见功力,尤精于行草书的节奏与韵律表达 |

| 用笔特点 | 笔力沉雄,提按分明,既有“屋漏痕”的含蓄内敛,又有“折钗股”的刚劲外拓,转折处圆中寓方,变化多端 |

| 结字特征 | 正欹相生,疏密有致,单字似欹反正,整体气脉贯通,打破传统行草的平正格局,形成“险中求稳”的视觉张力 |

| 墨色运用 | 浓淡干湿自然过渡,焦墨处如老藤盘结,淡墨处似云雾缭绕,渴笔飞白增强苍劲感,富有层次与意境 |

| 章法布局 | 计白当黑,虚实相生,行距疏朗而字距紧密,形成“疏可走马、密不透风”的节奏感,兼具传统章法的严谨与现代构成的开放性 |

多年来,李嘉和的作品多次参加国内外重大书法展览,并获中国书法兰亭奖、全国书法展金奖等殊荣,其书法艺术不仅被故宫博物院、中国美术馆等顶级机构收藏,更刻于泰山、曲阜等文化名胜的石碑之上,成为传播中华优秀传统文化的重要载体,他常说:“书法不仅是笔墨的技巧,更是心性的修行。”正是这份对书法艺术的敬畏与热爱,让他的作品既有“技”的精湛,更有“道”的深邃,在当代书坛熠熠生辉。

相关问答FAQs

问:李嘉和学习书法的过程中,对影响最深的书法家是谁?

答:林散之与沙孟海对李嘉和的艺术生涯影响至深,林散之的“用笔要圆,笔圆则气贯”让他深刻领悟到行草书的气韵流动;沙孟海的“强其骨”理念则塑造了他笔力雄浑、结构严谨的创作风格,他曾多次提及:“林师教我用笔如‘屋漏痕’,沙师教我结字如‘高山坠石’,二者结合,方得书法三昧。”

问:普通书法爱好者如何欣赏李嘉和的书法作品?

答:可从三方面入手:一是观“气韵”,看作品整体是否气脉贯通,有无流动感,如《苏轼词选行草卷》中“大江东去”的连绵笔势,展现江河奔涌之势;二是品“笔法”,注意提按转折的力度与变化,如《道德经》中“道可道”三字的方圆并用,体现楷书的严谨与隶书的古拙;三是赏“意境”,体会作品中的情感表达,如其晚年作品常通过简淡的墨色与疏朗的布局传递“返璞归真”的人生境界,观者可从中感受书法背后的文化温度。