王建亮书法是中国当代书法艺术领域颇具个人特色的艺术实践,其作品既植根于传统帖学的灵动雅致,又融入碑学的雄浑骨力,形成了“雄秀相济、碑帖交融”的独特风貌,作为活跃于当代书坛的中坚力量,王建亮以对书法传统的深刻理解与对时代审美的敏锐把握,在笔法、结构、墨法等方面不断探索,最终构建起兼具古典精神与当代意识的艺术语言体系。

师承与临帖:传统根基的深度扎根

王建亮的书法之路始于对经典的系统临摹,其师承脉络清晰,早年受教于地方名家,后得益于当代书法教育体系的系统培养,尤其注重对“二王”帖学体系与北碑墓志的研习,在临帖阶段,他既深入《兰亭序》《圣教序》等帖学经典的笔法精微,又对《张猛龙碑》《龙门二十品》等碑刻的雄强风骨反复揣摩,形成了“以帖养韵、以碑强骨”的学习路径。

据其自述,临帖并非简单的形似模仿,而是追求“透过刀锋看笔锋”的还原——在临摹《兰亭序》时,他不仅关注字形的欹侧变化,更注重王羲之书写时的“使转”节奏,通过反复书写体会“永字八法”在不同字中的灵活运用;而在临习《张猛龙碑》时,则着力捕捉方笔的斩截感与结构的空间张力,将碑刻的“金石味”转化为笔端的“书写性”,这种“双轨并行”的临帖方法,为其后来的创作奠定了坚实的传统根基,也让他深刻认识到:书法的创新必须建立在对传统的深度消化之上,而非凭空创造。

笔法解析:方圆兼备的节奏美学

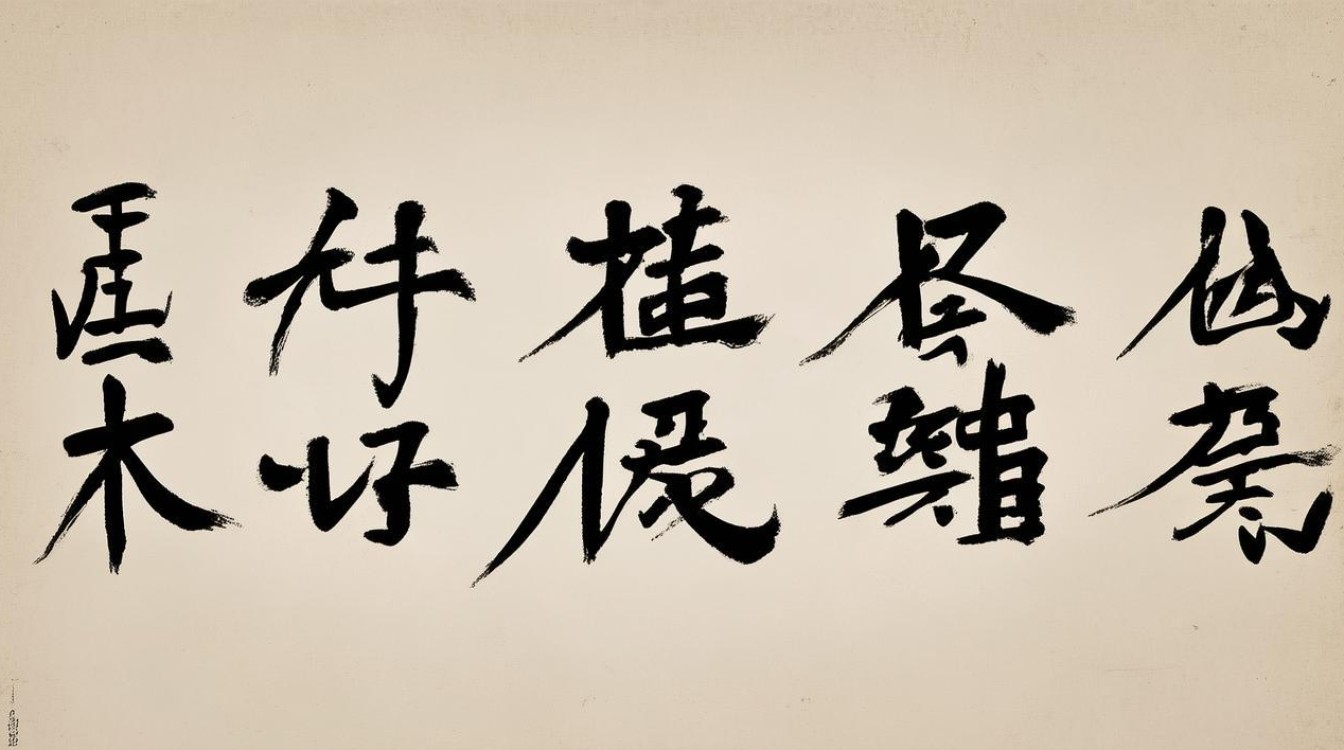

笔法是书法的核心,王建亮的笔法以“方圆兼备、藏露互见”为特点,既有帖学的流畅婉转,又有碑学的顿挫有力,其楷书笔法多取法欧体与北魏墓志,起笔方折峻利,如“高峰坠石”,收笔或藏锋回护,或露锋利落,笔画中段则提按分明,既不失筋骨,又显温润雅致;行草书笔法则融合“二王”的使转与怀素的连绵,牵丝引带自然流畅,点画之间顾盼生姿,节奏时而舒缓如歌,时而急促如骤,形成“动中有静、静中寓动”的视觉效果。

以行书作品《赤壁赋》局部为例,“江上之清风”五字中,“江”字三点水以露锋起笔,顺势带出,轻盈灵动;“上”字横画则藏锋逆入,中锋行笔,厚重沉稳;“清”字左部三点水与右部“青”部的使转自然衔接,牵丝若断若续,既保持了字形的连贯性,又避免了笔画的黏滞,这种“方圆并用、提按自如”的笔法,既体现了他对传统笔法的精准把握,又融入了个人对书写节奏的独特理解,使作品既有技术层面的严谨,又有艺术层面的感染力。

结构与章法:欹正相生的空间营造

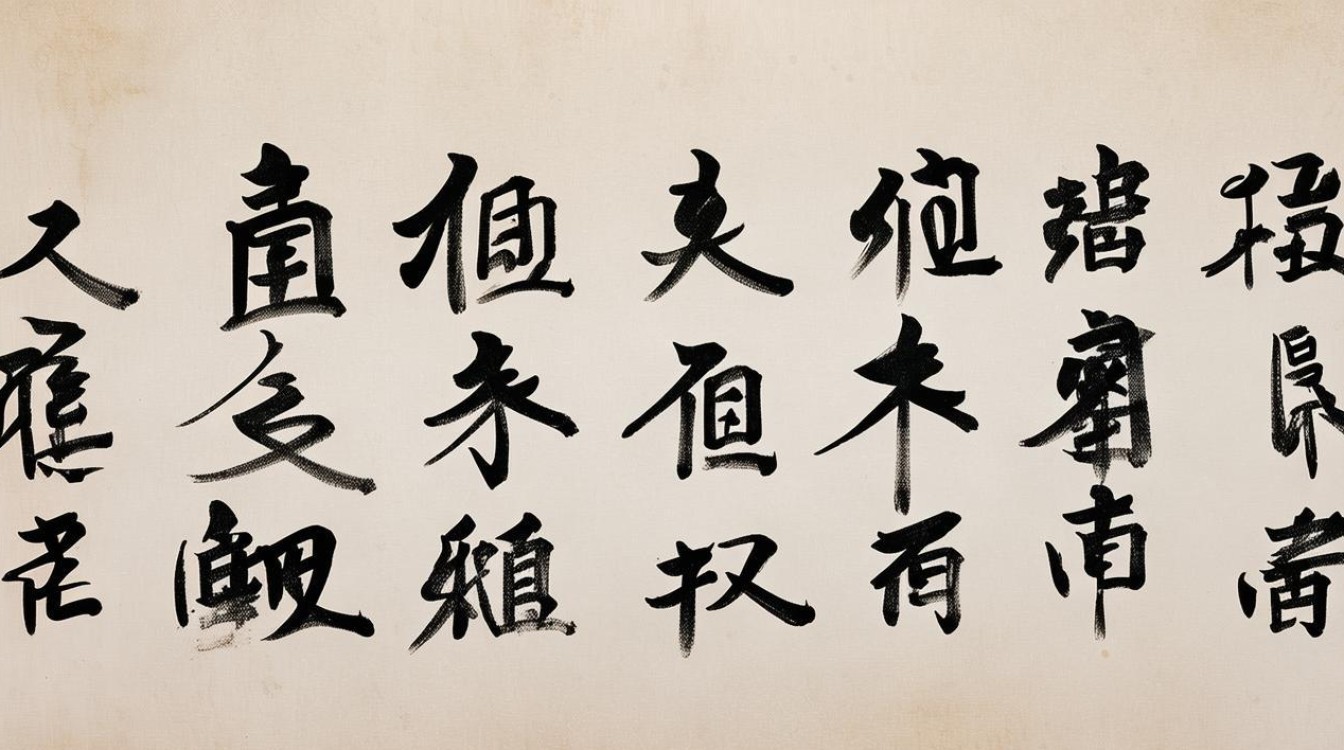

书法的结构与章法是字形造型与整体布局的关键,王建亮深谙“计白当黑、虚实相生”的美学原则,在结构上追求“险中求稳、正中寓奇”,在章法上注重“疏密有致、气脉贯通”。

其楷书结构多取法欧体的险绝与魏碑的朴拙,中宫紧收,笔画向外辐射,形成“内紧外松”的张力,如“神”“妙”等字,左右结构既紧密呼应,又通过笔画的伸展打破平衡,于稳定中见灵动;行草书结构则更强调欹正变化,打破常规字形的对称性,通过部件的挪移、缩放创造视觉冲击,如“之”“也”等字,或左低右高,或上重下轻,却能在欹侧中保持整体的平衡,展现出“既雕既琢,复归于朴”的结构智慧。

章法上,王建亮的作品常采用“行气贯通”的布局,字与字、行与行之间通过笔势的顾盼、墨色的浓淡形成内在联系,其手卷作品《道德经》全篇,首字“道”以重笔起势,随后字字呼应,行气如流水般自然推进,至“可名非常道”一句,通过字形大小的变化与墨色的枯润对比,形成节奏的起伏,既保持了整体的和谐统一,又避免了章法的平板单调,这种“寓变化于整齐、求自然于法度”的章法处理,使其作品既具有传统书法的“书卷气”,又充满当代视觉艺术的张力。

墨法与意境:枯润相生的情感表达

墨法是书法的“血肉”,王建亮善用浓淡干湿的变化营造丰富的层次感,其墨法以“润含春雨,干裂秋风”为特点,根据书写内容的情感基调灵活调整,在书写抒情性较强的诗文时,多采用浓墨润笔,墨色饱满丰润,如行书《将进酒》,墨色乌亮润泽,笔画浑厚华滋,表现出李白诗歌的豪迈奔放;而在书写哲理类文本时,则常以枯笔飞白增强苍劲感,如楷书《心经》,部分笔画以枯笔扫出,飞白自然,既显老辣劲健,又传递出空灵澄澈的禅意。

意境是书法艺术的最高追求,王建亮的作品注重“书为心画”,将个人情感与笔墨语言深度融合,其书写古典诗词时,力求通过笔法、结构、墨法的协调,再现诗词的意境之美——如书写王维《山居秋暝》时,以淡墨表现“空山新雨后”的清幽,以疏朗的章法展现“明月松间照”的空灵,最终达到“诗书一体、情景交融”的艺术效果;而在创作自作诗文时,则更强调个人情感的直接抒发,笔墨随情绪起伏,或激昂或沉郁,展现出当代书家的主体意识与人文关怀。

艺术成就与当代价值

王建亮的书法艺术在当代书坛获得了广泛认可,其作品多次入选全国书法篆展、兰亭奖等国家级重要展览,并获“全国书法百家”“当代书法杰出贡献奖”等多项荣誉,作品被中国美术馆、中国国家博物馆等专业机构收藏,他的艺术成就不仅体现在技术层面的精湛,更在于他对书法传统的创造性转化——他没有停留在对经典形式的模仿,而是深入挖掘传统书法的精神内核,将其与当代审美需求相结合,形成了既有古典韵味又有时代气息的个人风格。

在书法教育领域,王建亮同样贡献卓著,他长期担任高校书法专业导师,主张“技道并重”,既注重对学生笔法、结构等基本功的训练,又强调书法文化修养的培养,培养了一批兼具传统功底与创新意识的青年书法家,其出版的《书法临帖与创作》《王建亮书法作品集》等著作,成为许多书法爱好者学习传统的重要参考。

王建亮书法艺术分期与风格演变

| 时期 | 时间跨度 | 代表作品 | 风格特点 |

|---|---|---|---|

| 临帖奠基期 | 1990-2005 | 《兰亭序临本》《张猛龙碑临本》 | 以精准临摹为主,笔法严谨,结构端庄,注重传统技法的积累。 |

| 融合探索期 | 2005-2015 | 《赤壁赋》《行书千字文》 | 开始融合碑帖,笔法方圆并用,章法追求疏密变化,形成初步个人风格。 |

| 风格成熟期 | 2015至今 | 《道德经》《心经》《自作诗卷》 | “雄秀相济”风格确立,墨法丰富,意境深远,兼具传统精神与当代意识。 |

相关问答FAQs

问:王建亮书法的学习路径对初学者有哪些启示?

答:王建亮的学习路径启示初学者:书法学习需“碑帖兼修、循序渐进”,他早年以帖学养韵、以碑学强骨的临帖方法,说明传统经典是书法创新的根基;他强调“临帖不是抄帖”,而是通过经典学习笔法规律与审美精神,这提示初学者应注重对经典的深度理解,而非机械模仿,他从“技术积累”到“风格探索”再到“意境追求”的分期成长,也说明书法学习是一个长期沉淀的过程,需戒骄戒躁,在扎实基本功的基础上逐步形成个人风格。

问:王建亮书法中的“碑帖交融”具体体现在哪些方面?

答:王建亮书法的“碑帖交融”主要体现在三个方面:一是笔法融合,将帖学的使转流畅与碑方的方笔顿挫结合,如行书中既有“二王”的牵丝引带,又有魏碑的斩截感;二是结构融合,将帖字的欹侧灵动与碑体的方正朴拙结合,形成“险中求稳、正中寓奇”的结构特点;三是意境融合,将帖学的雅致韵味与碑学的雄浑气魄结合,使作品既有“书卷气”,又有“金石味”,展现出刚柔并济的艺术效果,这种融合不是简单的形式拼接,而是对传统书法精神的深度挖掘与创造性转化,是其艺术风格的核心所在。