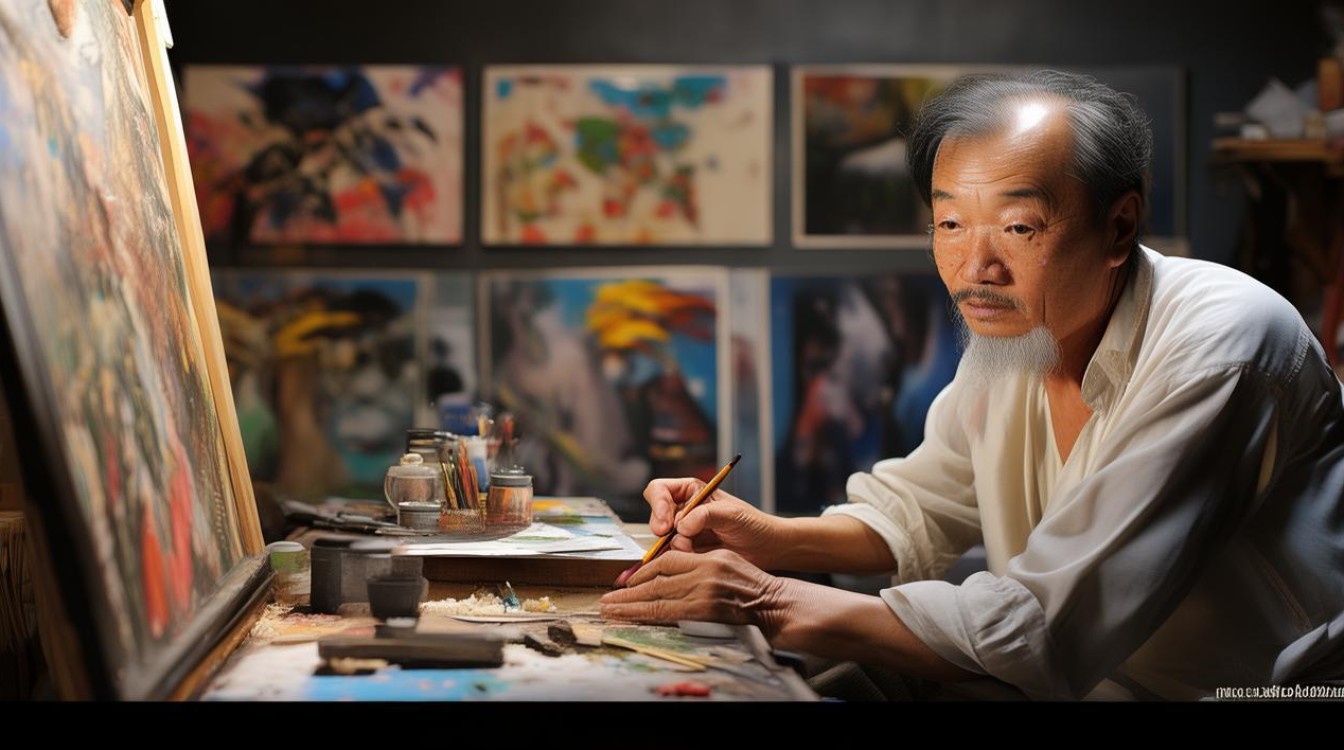

著名画家徐飞在中国当代艺术领域占据着举足轻重的地位,他以深厚的传统功底与锐利的当代意识相融合的艺术实践,成为连接古典美学与现代审美的桥梁,徐飞1958年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门画派的艺术氛围,后毕业于南京艺术学院中国画系,师从著名画家亚明、宋文治等前辈,系统研习传统山水画与人物画的笔墨技法,他的艺术生涯跨越四十余年,从早期对传统的精研细摹,到中期对当代生活的敏锐捕捉,再到晚期对东方哲学的深度诠释,形成了独具“徐氏风貌”的艺术体系。

在艺术生涯的早期,徐飞以“师古人”为根基,遍临宋元明清经典画作,尤其对范宽的雄浑、倪瓒的简逸、石涛的奇崛下苦功,他不仅复刻古人的笔墨形态,更深入探究其背后的文化逻辑,曾在1980年代发表《传统山水画的“气韵生动”新解》一文,提出“笔墨当随时代,气韵源于生活”的观点,为传统艺术的当代转化提供了理论思考,这一时期,他的作品多仿古之作,却能在形似中注入个人情感,如《仿石涛山水图》(1985)虽以古法为基,却通过疏密有致的构图与淡雅设色,展现出江南水乡的温润气质,展现出对传统的创造性转化。

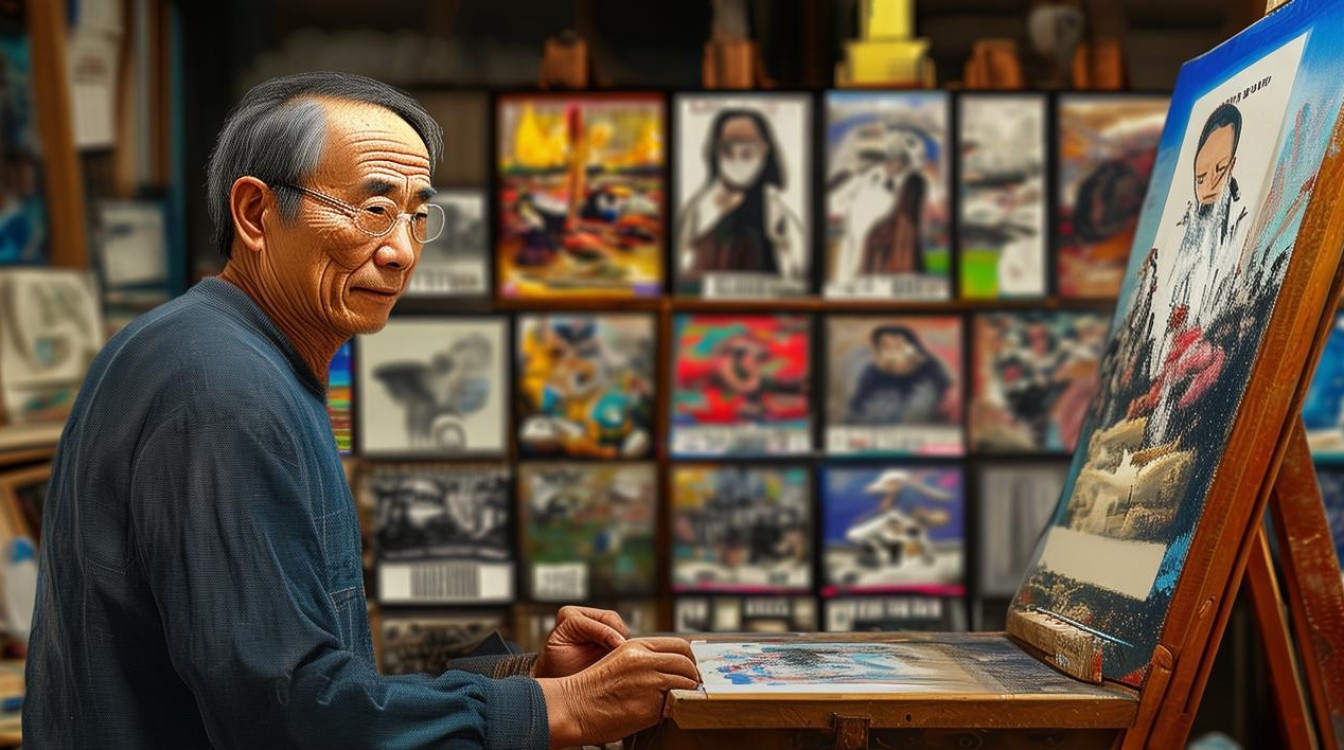

1990年代后,徐飞的艺术进入“师造化”阶段,他走出画室,遍游名山大川,从黄山之奇、三峡之险到江南之秀,将自然景观与人文情怀熔于一炉,这一时期的作品突破了传统山水的程式化构图,融入现代构成意识,如《黄山云涌》(1998)以俯视视角展现云海翻腾的壮阔,用泼墨与破彩技法表现光影流动,既保留了中国画的写意精神,又具有视觉冲击力,他开始关注当代都市生活,创作了一批“都市山水”系列,将高楼、立交桥等现代元素融入传统山水语境,如《都市游魂》(2003)以水墨的晕染表现都市的迷离与疏离,引发对现代人生存状态的思考,成为“新文人画”的代表人物之一。

进入21世纪,徐飞的艺术进入“师心源”的成熟期,他不再局限于对自然与现实的描摹,而是转向对东方哲学的深度挖掘,作品呈现出“天人合一”的宇宙观,他的笔墨语言愈发精炼,以“少即是多”的理念,通过极简的线条与墨色变化,营造空灵悠远的意境,如《问道图》(2015)仅以数笔勾勒人物轮廓,大面积留白表现虚空,却传递出“道法自然”的哲思;而《四季轮回》(2020)则以四条屏形式,通过春的青翠、夏的浓郁、秋的萧瑟、冬的清冽,诠释生命的循环与永恒,这一时期的作品,既有传统文人画的超逸,又有当代艺术的哲思,被评论家称为“水墨的极简主义”。

徐飞的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在对艺术教育的贡献与行业推动上,他曾任南京艺术学院美术学院院长,培养了大量青年艺术家,提出“传统为根,生活为源,创新为魂”的教学理念,强调艺术创作需植根文化土壤,同时关注时代脉搏,他积极参与国际艺术交流,曾在纽约、巴黎、东京等地举办个展,推动中国水墨艺术走向世界,其作品被大都会艺术博物馆、中国美术馆等国内外重要机构收藏,以下为徐飞代表作品简表:

| 作品名称 | 创作年代 | 尺寸 | 风格特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|---|

| 《仿石涛山水图》 | 1985 | 68cm×138cm | 仿古笔意,融入江南温润气质 | 展现早期对传统的精研与个人化表达 |

| 《黄山云涌》 | 1998 | 96cm×180cm | 泼墨破彩,现代构成意识 | 传统山水与当代视觉语言的融合 |

| 《都市游魂》 | 2003 | 120cm×240cm | 都市元素入画,水墨表现迷离感 | 开创“都市山水”新范式 |

| 《问道图》 | 2015 | 49cm×89cm | 极简笔墨,大面积留白 | 东方哲学与当代艺术的深度对话 |

徐飞的艺术实践,始终围绕着“传统如何走向现代”这一核心命题,他以“守正创新”为准则,既坚守中国画的核心精神——笔墨与意境,又勇于打破陈规,将当代生活、哲学思考融入创作,使水墨艺术在当代焕发出新的生命力,他的作品不仅是视觉的艺术,更是文化的载体,承载着中国人对自然、生命与宇宙的独特认知,成为连接过去与未来的精神纽带。

相关问答FAQs

Q1:徐飞的艺术创作中,如何平衡传统笔墨与现代审美?

A1:徐飞通过“双向融合”的方式平衡传统与现代,在笔墨上,他坚守中锋用笔、墨分五色的传统技法,确保作品的“书写性”与“笔墨味”;在审美上,他融入现代构成意识、色彩心理学与空间观念,如将几何构图引入山水画,或以主观色彩替代自然色彩,使作品既保留传统韵味,又符合当代观众的视觉习惯,都市游魂》中,他用传统的水墨晕染表现都市的霓虹与雾气,既延续了水墨的写意精神,又传递了现代都市的疏离感,实现了传统与现代的有机统一。

Q2:徐飞的“都市山水”系列为何能引发广泛共鸣?

A2:徐飞的“都市山水”系列之所以引发共鸣,在于它抓住了现代人的共同情感体验,他将高楼、立交桥、广告牌等现代元素转化为“山水”意象,以水墨的朦胧与流动消解都市的冰冷感,如《都市夜话》(2010)中以墨色的浓淡表现夜晚的灯光与人群,既有山水的空灵,又有都市的烟火气,这种创作不仅是对城市景观的描摹,更是对现代人“在都市中寻找自然、在喧嚣中渴望宁静”的心理状态的回应,使观众在传统美学中找到对当代生活的情感投射,从而产生深刻共鸣。