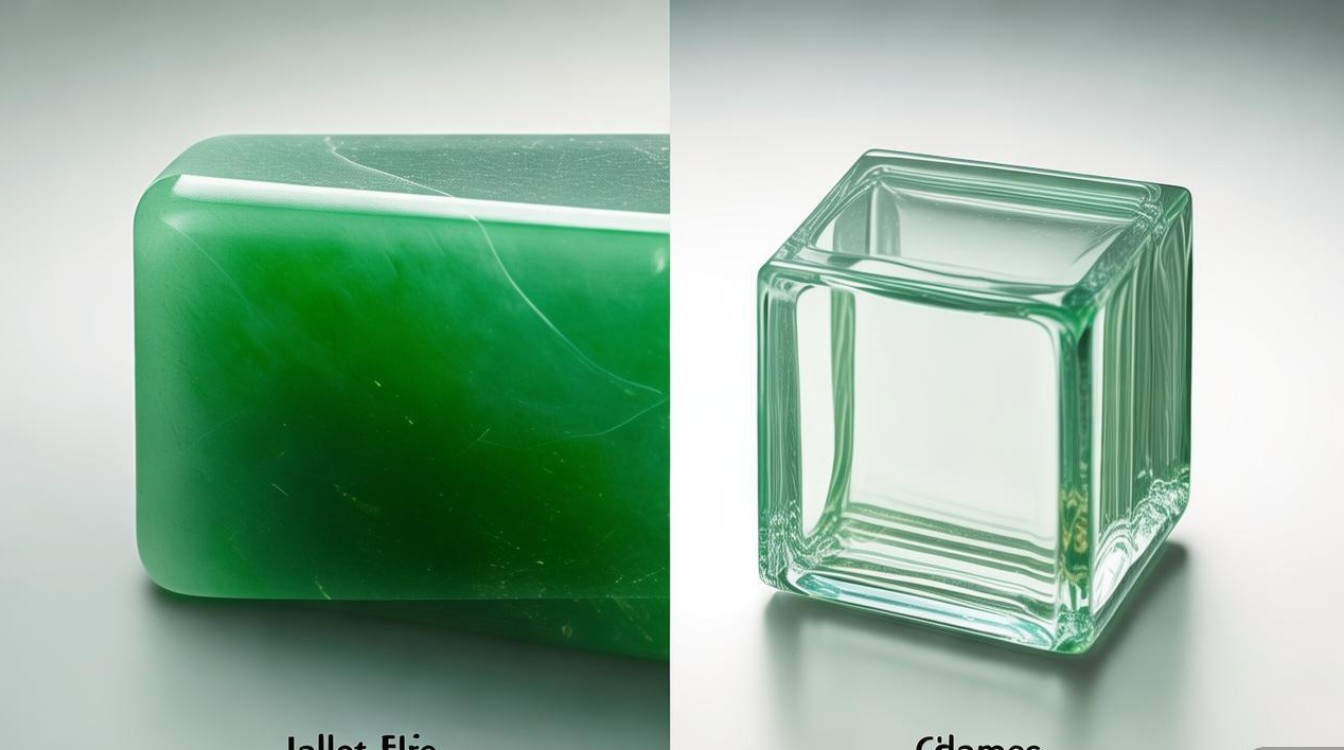

冰种翡翠与玻璃在外观上常因通透度高而被混淆,但二者在材质、结构、物理性质及价值上存在本质区别,冰种翡翠是天然硬玉玉石,属于珠宝玉石中的中高档品类;而玻璃为人工合成的非晶态材料,仅作为装饰性材料使用,以下从多个维度详细解析二者的差异。

成分与结构是根本区别,冰种翡翠的主要矿物成分为钠铝硅酸盐(NaAlSi₂O₆),含少量铬、铁等微量元素,这些元素致使其呈现绿色、白色等天然色泽,且颜色分布常呈不均匀的丝状、团块状,自然形成,玻璃的主要成分为二氧化硅(SiO₂),常添加钠、钙、铅等氧化物调节熔点和光学性质,颜色可通过人工着色实现,分布均匀且无天然矿物纹理,人工痕迹明显。

结构上,冰种翡翠为多晶体集合体,具有典型的纤维交织结构,在透光下可见“翠性”——即硬玉矿物解理面形成的星点状、片状闪光,内部常含有棉絮(由微小矿物颗粒构成)、石纹等天然包裹体,这些是自然形成的痕迹,玻璃为均质体,内部结构均匀,无翠性,人工玻璃中常因冷却不均出现圆形气泡(气泡大小不一,边界清晰),或呈螺旋状流动纹,而高仿玻璃可能通过加压减少气泡,但仍无法完全模仿翡翠的天然结构。

光泽与质感差异显著,冰种翡翠呈现玻璃光泽至油脂光泽,光泽温润柔和,质感细腻,上手后有“压手感”,玻璃则具有典型的玻璃光泽,光泽锐利刺眼,通透感强但缺乏翡翠的温润感,上手较轻,质感略显“漂浮”。

密度与硬度是物理鉴别关键,冰种翡翠的密度为3.33g/cm³左右,摩氏硬度6.5-7,掂量时有明显坠手感,用小刀或钢针(硬度约5.5)划擦表面不会留下痕迹,玻璃的密度通常为2.5-2.8g/cm³,远低于翡翠,掂量时较轻;摩氏硬度5.5-6,用翡翠或钢针可在其表面留下划痕。

价格与价值天差地别,冰种翡翠作为天然玉石,形成需经历亿万年的地质作用,资源稀缺,尤其是高品质冰种翡翠(如无棉、色匀、无裂)价格高昂,每克可达数千至数万元,具有收藏和投资价值,玻璃为工业化量产材料,成本极低,价格从几元到数百元不等,仅具备装饰功能,无收藏价值。

工艺特征也可辅助区分,冰种翡翠加工时需根据其天然纹理和颜色进行雕刻,线条流畅自然,表面可见抛光后的细微“橘皮效应”(矿物颗粒硬度差异导致的凹凸感),且可能保留天然裂纹(需与人工崩裂区分),玻璃加工时可通过模具塑形,边角锋利,抛光后表面光滑如镜,无橘皮效应,人工合成的流畅线条过于规整,缺乏翡翠的自然灵动感。

| 对比维度 | 冰种翡翠 | 玻璃 |

|---|---|---|

| 成分 | 钠铝硅酸盐,含微量元素 | 二氧化硅,人工添加氧化物 |

| 结构 | 多晶体,纤维交织,有翠性、棉絮 | 均质体,无翠性,可能有气泡/流动纹 |

| 光泽 | 玻璃-油脂光泽,温润 | 典型玻璃光泽,锐利 |

| 密度(g/cm³) | 33左右 | 5-2.8 |

| 硬度 | 5-7 | 5-6 |

| 内部特征 | 翠性、棉絮、石纹 | 气泡、流动纹 |

| 价格 | 高,具收藏价值 | 低,仅装饰 |

| 工艺 | 雕刻自然,有橘皮效应 | 抛光光滑,模具痕迹 |

FAQs

Q1:用肉眼如何快速区分冰种翡翠和玻璃?

可通过“掂、看、划”三步:①掂重量,翡翠密度大,有明显坠手感,玻璃较轻;②看光泽与内部,翡翠光泽温润,透光可见翠性(闪光点)和棉絮,玻璃光泽锐利,内部可能有气泡或均匀流动纹;③划表面,用钢针划玻璃(硬度5.5)可留痕,但划翡翠(硬度6.5以上)无痕(注意此法慎用,避免损伤物品)。

Q2:冰种翡翠内部的棉絮是瑕疵吗?会影响价值吗?

棉絮是冰种翡翠常见的天然包裹体,由矿物颗粒间细微间隙或包裹体构成,呈丝状、絮状或团块状,是否为瑕疵取决于棉的多少、分布和形态:少量、分散的棉絮不影响整体美感,甚至被视为“天然身份证”;若棉絮过多、聚集形成棉团,或分布在透明区域影响透光性,则会降低价值,高品质冰种翡翠追求“无棉”或“棉细如丝”,但完全无棉的冰种翡翠极为罕见,因此轻微棉絮属正常现象,无需过度担忧。