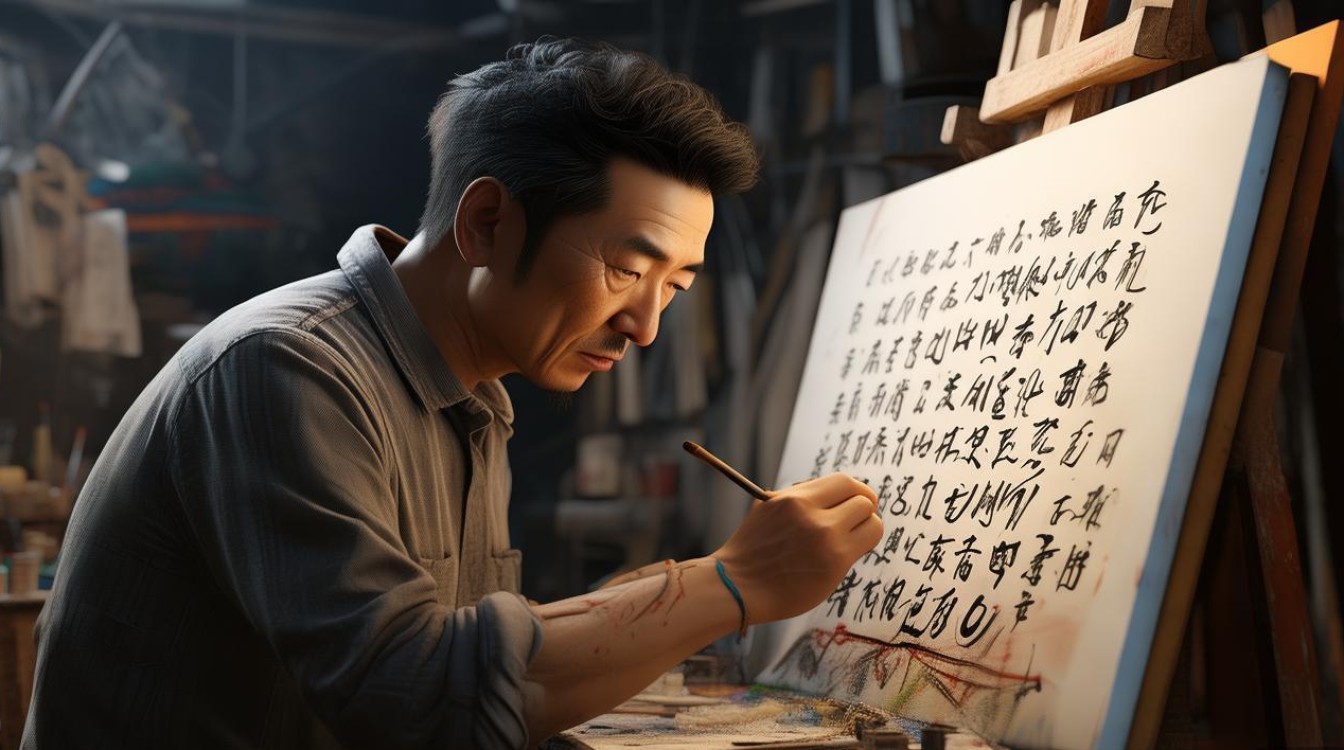

画家张之仲,1945年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的温润气息,其父为当地民间画师,幼时临摹《芥子园画谱》的启蒙,为他奠定了坚实的传统笔墨功底,1963年考入中央美术学院中国画系,师从李苦禅、李可染等大家,系统研习宋元山水与明清文人画,兼取西方构成与色彩理论,逐渐形成“浑厚苍润、气韵生动”的个人风貌,从艺六十余载,他不仅以笔墨记录时代变迁,更在艺术教育领域深耕不辍,曾任南京艺术学院教授、江苏省国画院院外画家,被誉为“江南画坛承古开新的重要践行者”。

张之仲的艺术生涯可分为三个阶段:早期(1960s-1980s)以师法传统为主,代表作《姑苏烟雨图》以江南水乡为题材,用湿笔淡墨晕染出朦胧诗意,线条柔中带刚,尽显吴门画派的细腻温润,该作1985年获全国美展金奖,奠定了他在画坛的地位,中期(1990s-2000s)注重写生与传统创新的结合,多次深入黄山、桂林等地,创作《黄山松云系列》等作品,将斧劈皴与披麻皴融合,以浓墨破淡墨的技法表现山石的肌理,既保留宋山水的雄浑,又注入现代审美中的视觉张力,晚期(2010s至今)探索水墨与色彩的共生,在《都市新象》《荷韵》等系列中,突破文人画“水墨为上”的桎梏,以朱砂、花青等矿物色点缀墨色,使画面既有传统笔墨的骨力,又具当代艺术的鲜活气息。

他的艺术特色可概括为“三性”:一是传统性,深研“六法精论”,强调“以书入画”,其书法用笔遒劲,线条如“屋漏痕”,极具金石味;二是时代性,早期描绘江南烟雨,中期表现自然山水,晚期聚焦都市与生态,始终与时代同频共振;三是包容性,将工笔的精细与写意的率性结合,水墨的空灵与色彩的浓艳相济,形成“大俗大雅”的独特语言,其作品被中国美术馆、故宫博物院、江苏省美术馆等机构收藏,多幅画作被选作国礼赠送外国元首,艺术影响力辐射海内外。

作为教育家,张之仲提出“笔墨当随时代,根基需在传统”的教学理念,培养出数十位知名画家,其主编的《中国画技法解析》系列教材,成为全国艺术院校的通用教材,他常说:“画画如做人,既要扎根泥土,也要仰望星空。”这种扎根传统、拥抱创新的艺术态度,使其成为连接古典与现代的重要桥梁。

艺术分期与风格演变

| 时期 | 时间跨度 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期 | 1960s-1980s | 师法传统,吴门画风,细腻温润 | 《姑苏烟雨图》《江南春色》 |

| 中期 | 1990s-2000s | 融合写生,笔墨雄浑,张力十足 | 《黄山松云系列》《漓江烟雨》 |

| 晚期 | 2010s至今 | 色墨结合,传统与现代共生 | 《都市新象》《荷韵》 |

相关问答FAQs

问:张之仲的创作中如何平衡传统与创新的关系?

答:张之仲认为传统是创新的根基,创新是传统的延伸,他一方面深研宋元以来的经典笔墨,如临摹范宽《溪山行旅图》体会“骨法用笔”,学习黄公望《富春山居图》领悟“气韵生动”;通过写生捕捉自然与生活中的时代气息,如在《都市新象》中,以传统山水画的“高远法”构图,融入高楼、立交桥等现代元素,用焦墨表现钢筋的硬朗,淡墨渲染玻璃的通透,使传统笔墨焕发当代生命力,他主张“笔墨当随时代”,但反对为创新而创新,强调创新需在传统法度内“破格”,而非“破法”。

问:张之仲的艺术对江南画坛产生了哪些具体影响?

答:张之仲的艺术影响主要体现在三个方面:一是技法传承,他将李可染的“积墨法”与江南水乡的“湿笔法”融合,形成“浑润苍茫”的江南山水新范式,被后辈画家广泛借鉴;二是题材拓展,从传统的文人雅士、亭台楼阁,转向表现都市变迁、生态保护等现代主题,拓宽了江南画的表现边界;三是教育推动,他在南京艺术学院任教期间,创立“笔墨写生工作室”,倡导“先师古人,后师造化,再师心源”的教学路径,培养了一批立足江南、面向全国的画家,如现任江苏省国画院院长周京新等,均受其艺术思想影响,推动江南画坛呈现出传统与现代交融的繁荣景象。