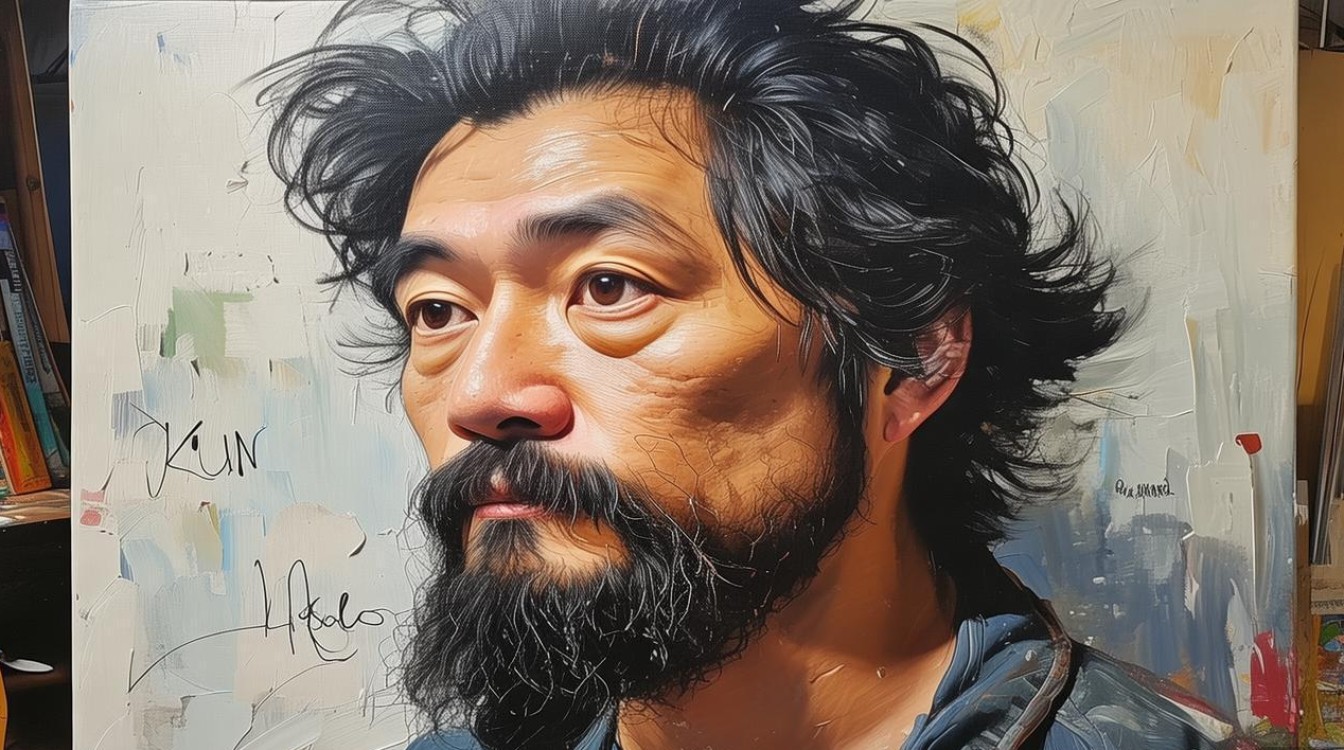

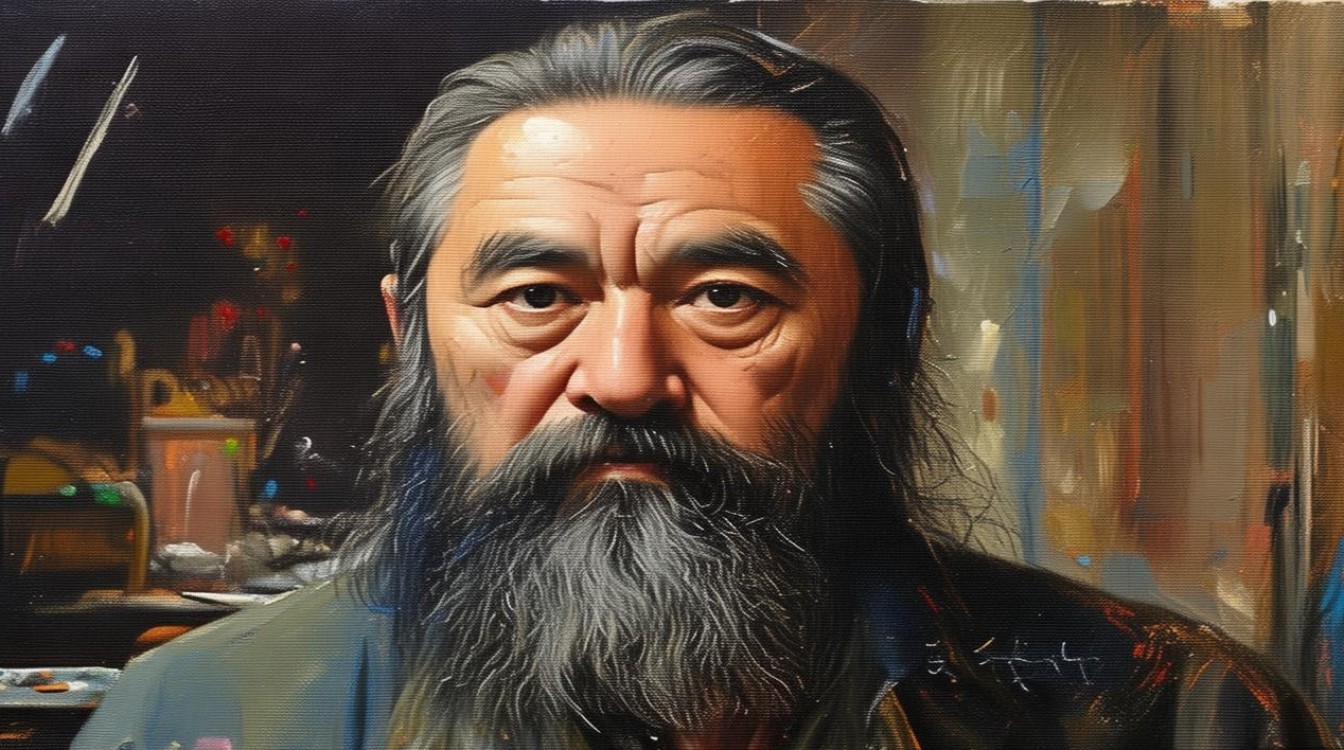

油画家坤,1978年出生于江南水乡苏州,自幼浸润在粉墙黛瓦与烟雨朦胧的景致中,对色彩与光影有着天然的敏感,他的艺术之路始于少年时祖父的启蒙——祖父是当地小有名气的国画爱好者,常握着他的手用毛笔在宣纸上勾勒远山近水,那些浓淡干湿的墨痕,在他心中埋下了“用画笔捕捉世界”的种子,大学阶段,坤考入中国美术学院油画系,系统研习西方古典油画技法与当代艺术观念,后又赴法国巴黎高等美术学院深造,旅法期间深受印象派光影哲学与表现主义情感张力的影响,逐渐形成了独树一帜的艺术风格。

坤的油画创作以“印象写意”为核心,既保留了西方油画对色彩层次、笔触肌理的精准把控,又融入东方水墨的写意精神与留白意境,他的风景画常以江南水乡、都市街巷、自然山川为题材,不拘泥于对物象的客观复刻,而是通过主观的色彩重构与光影提炼,传递内心的诗意与哲思,他笔下的周庄,不再是游客镜头里的明信片式景观,而是用蓝紫色调的夜色、斑驳的笔触描绘石桥与倒影,水面上的光斑如碎金般闪烁,营造出一种既熟悉又超现实的静谧感;他笔下的都市,则常用厚涂法堆叠建筑的厚重感,再以薄涂的暖黄灯光点缀,冷峻的灰色调与跳跃的暖色形成对比,折射出现代人在快节奏生活中的孤独与温度。

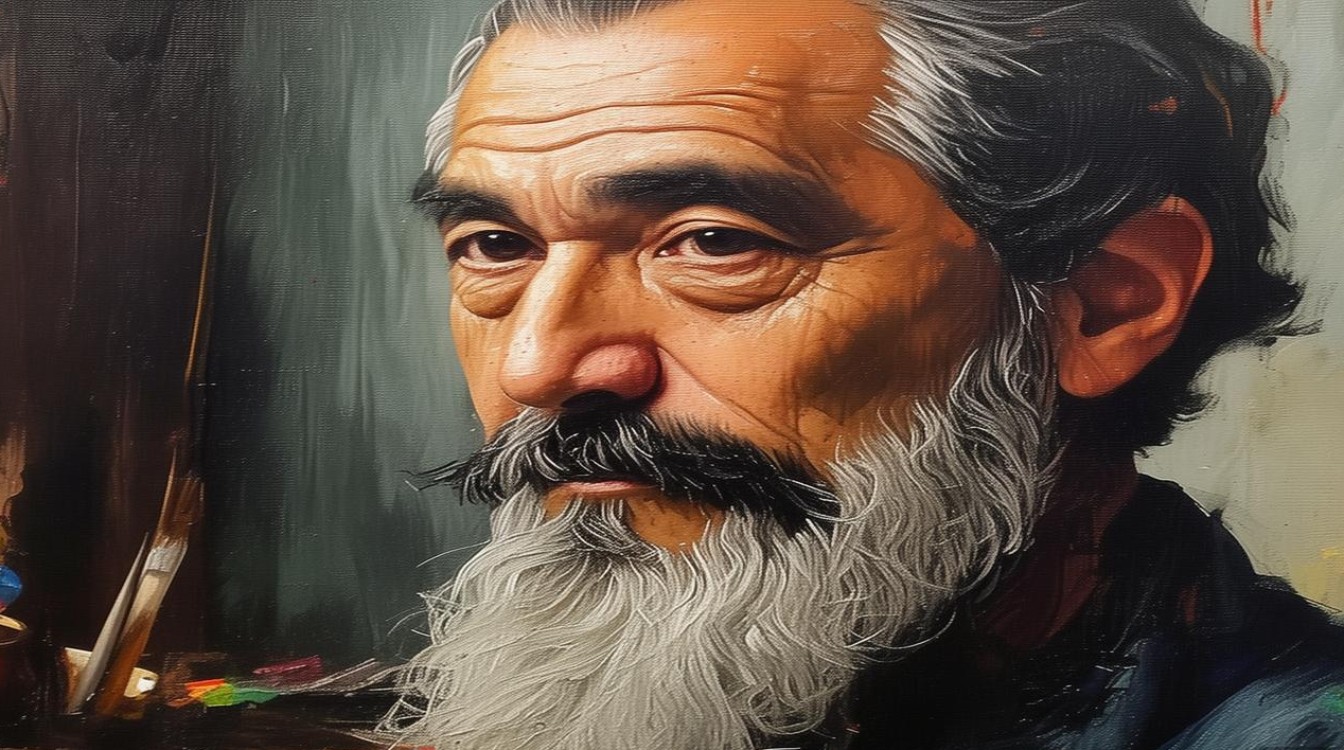

在人物画创作中,坤擅长捕捉“瞬间即永恒”的情感状态,他的肖像画不追求细节的极致逼真,而是通过夸张的动态、模糊的背景和强烈的色彩对比,凸显人物的精神内核,如作品《老榕树下》,一位老者坐在斑驳的榕树根上,眼神望向远方,面部轮廓在暖黄与赭石的色调中显得朦胧,衣袍的笔触如狂草般飞舞,背景的绿色则用点彩技法铺陈,整体画面既有古典油画的庄重,又充满东方书法的韵律感,仿佛能听见风吹树叶的沙沙声,看见岁月在老人脸上刻下的痕迹。

坤的艺术生涯中,作品多次参加国内外重要展览,并被中国美术馆、上海当代艺术博物馆、巴黎蓬皮杜艺术中心等机构收藏,他的艺术理念可概括为“用油画的笔触写东方的诗意”,他曾说:“西方油画给了我观察世界的眼睛,而东方文化给了我表达情感的灵魂,我试图在画布上搭建一座桥梁,让西方的色彩逻辑与东方的意境哲学对话。”

以下是坤部分代表作品的简要梳理:

| 作品名称 | 创作年份 | 尺寸(cm) | 风格特点 | 收藏/展览情况 |

|---|---|---|---|---|

| 《晨雾里的周庄》 | 2005 | 80×120 | 冷色调为主,光影朦胧,写意笔触 | 中国美术馆收藏,全国美展获奖 |

| 《都市夜曲》 | 2010 | 100×150 | 厚涂与薄涂结合,冷暖色对比强烈 | 上海双年展参展 |

| 《老榕树下》 | 2018 | 90×110 | 融入书法笔触,人物与自然交融 | 巴黎蓬皮杜艺术中心收藏 |

| 《时光的褶皱》 | 2022 | 120×180 | 抽象与具象结合,肌理丰富 | 威尼斯国际艺术双年展特邀展 |

除了创作,坤亦致力于艺术教育,担任中央美术学院客座教授,开设“油画与东方美学”工作坊,鼓励年轻艺术家在传统与现代、东方与西方的碰撞中寻找自己的语言,他常对学生说:“技法是基础,但更重要的是让你的画布‘呼吸’——有你的情感,有你眼中的世界,有你灵魂的温度。”

相关问答FAQs

问:坤的“印象写意”风格是如何在具体作品中体现的?

答:以《晨雾里的周庄》为例,坤放弃了对周庄标志性白墙黑瓦的客观再现,而是用大量的蓝紫色调铺陈晨雾,水面倒影与真实建筑在色彩中交融,笔触松散且富有流动性,如同水墨的“晕染”效果,他保留了印象派对光影的捕捉——晨光穿透雾气的光斑用小笔触点染,既符合光学原理,又营造出“似与不似之间”的诗意,这正是西方印象派技法与东方写意美学的融合。

问:油画家坤的创作灵感通常来源于哪些方面?

答:坤的创作灵感主要源于三个方面:一是对江南文化的记忆与重构,如童年时苏州的雨巷、古镇的烟火气,成为他风景画中“情感底色”;二是对都市生活的观察,现代人的孤独、疏离与对温暖的渴望,常通过都市街景、人物肖像表达;三是对中国传统文化的研习,书法中的“飞白”、山水画的“留白”,被他转化为油画中的笔触节奏与画面空间,让作品既有油画的厚重感,又有东方艺术的空灵美。