李渊(566年-635年),字叔德,唐朝开国皇帝,在位期间结束了隋末的战乱纷争,重新统一中国,奠定了唐朝近三百年的基业,作为一位在历史转折中扮演关键角色的帝王,李渊的书法艺术虽未如李世民、褚遂良等后世书家那般广为人知,但在唐代书法史上却具有承前启后的特殊意义——它既延续了隋代书法融合南北的时代风貌,又以帝王独有的气象为初唐书法的鼎盛埋下伏笔,透过有限的史料记载与后世评价,我们得以窥见其书法的风格特质、实践路径及历史影响。

李渊书法的风格特质:雄浑与儒雅的融合

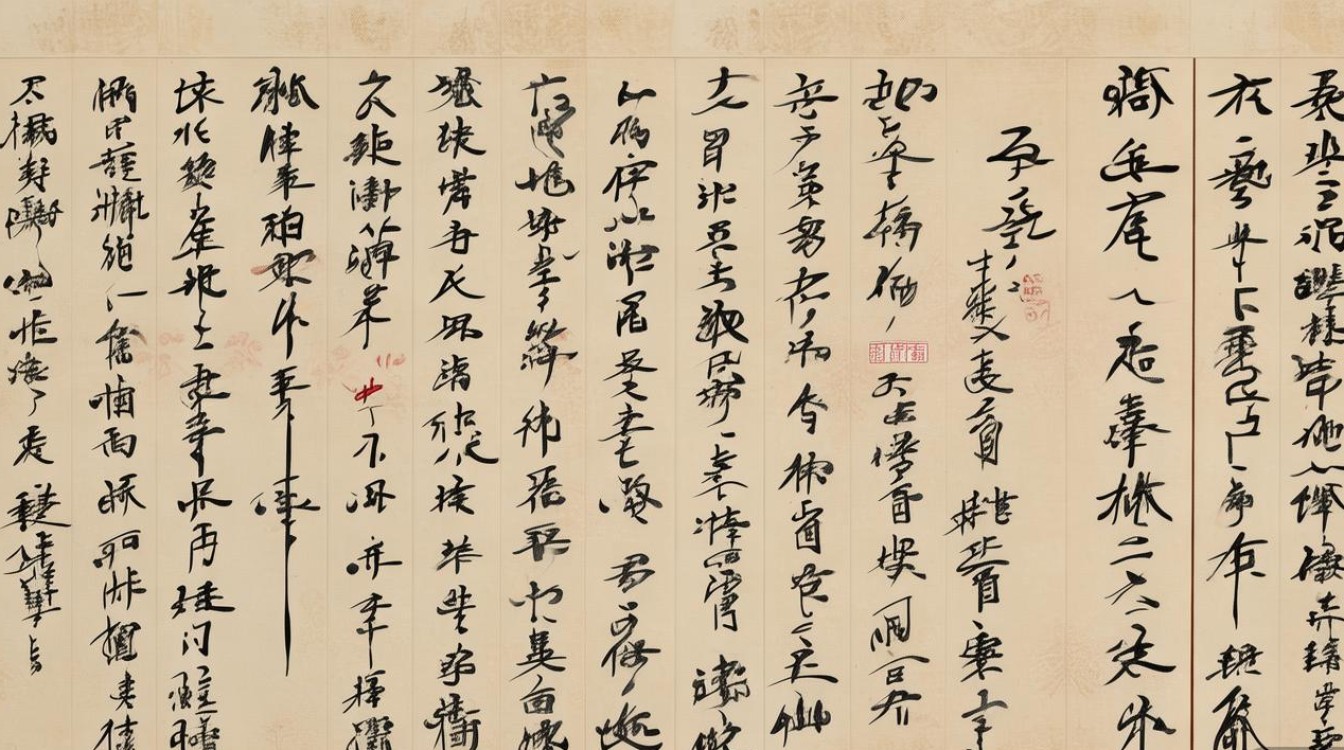

李渊的书法风格,深受其时代背景与个人身份的双重塑造,隋唐之际,书法艺术正经历从南北朝分裂到南北融合的关键过渡:南朝书法以“二王”(王羲之、王献之)为宗,尚韵秀逸;北朝书法则受碑刻影响,尚法雄强,隋代统一后,以智永禅师为代表的书家开始调和南北,形成“内擫外拓”的新风尚,李渊作为关陇集团的核心成员,成长于北朝文化氛围,又深受隋代书风浸润,其书法自然呈现出“雄浑中见儒雅,端庄中含灵动”的独特面貌。

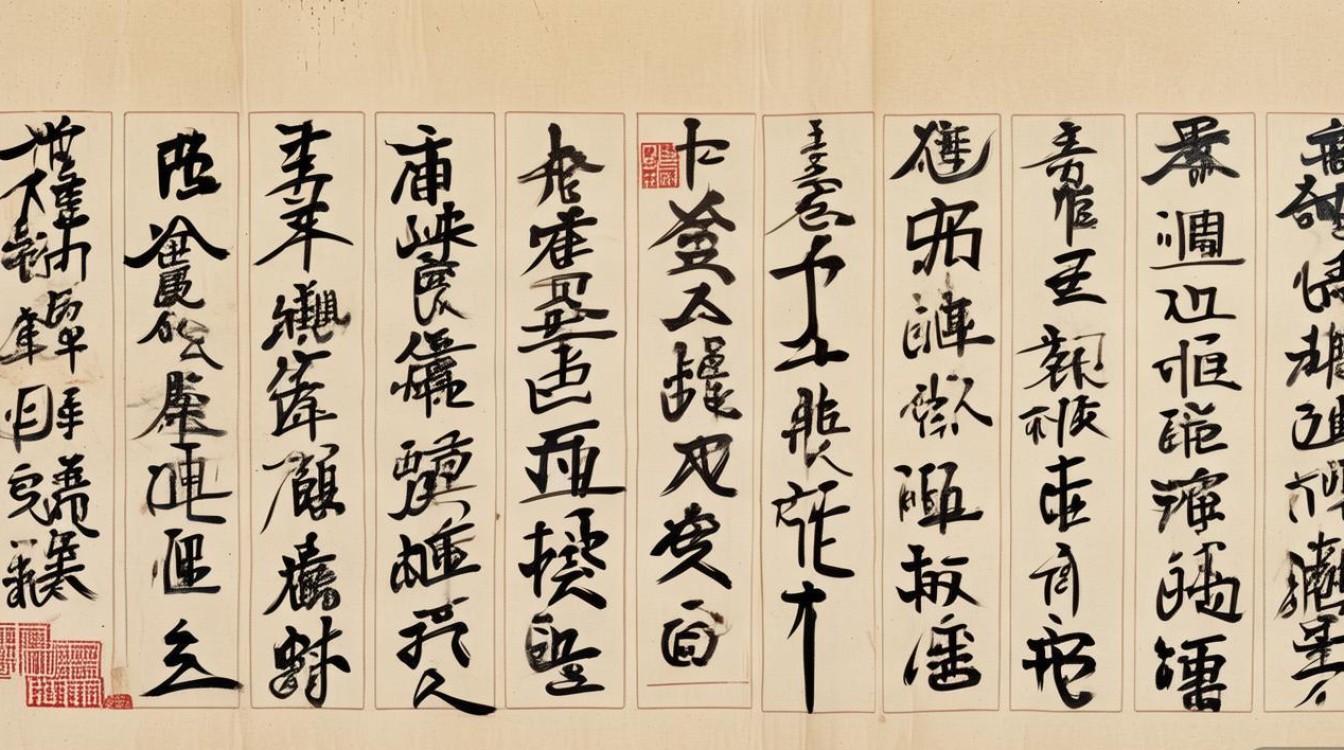

从笔法来看,李渊书法以“方圆兼备”为特点,方笔取法北碑,笔画起收处多斩钉截铁,如“屋漏痕”般凝重厚重,体现关陇书风的刚劲骨力;圆笔则融汇南帖,转折处含蓄流畅,线条富有弹性,避免北碑的板滞,这种笔法上的融合,既符合隋代“楷法精严”的时代要求,又暗合帝王书法“不激不厉,而风规自远”的审美理想,结字上,李渊书法多取“横平竖直”的端庄之势,字形方中见扁,重心沉稳,如“大厦之立根基”,既彰显皇权的威严,又通过笔画的穿插避让增添灵动,避免刻板,气韵方面,其作品多具“丈夫气”,雄浑开阔,气势恢宏,这与李渊作为开国皇帝的豪迈胸襟相契合;作为深受儒家思想熏陶的帝王,其书法又透露出“温润如玉”的儒雅气质,刚柔并济,张力十足。

后世书论中对李渊书法的记载虽不多,但零星的评价仍能印证其风格特质,明代陶宗仪《书史会要》称其“善书,笔势雄健,有丈夫气”;清代康有为《广艺舟双楫》则将其书法置于“隋唐过渡”的语境中,认为“唐高祖书承隋之绪,用笔方整,结构茂密,犹存北朝遗意,然已开唐初楷法之先声”,这些评价共同指向一个核心:李渊书法是隋代南北书风融合的产物,更是唐代“尚法”书风的滥觞。

李渊书法的实践路径:帝王身份下的书法应用

作为帝王,李渊的书法实践并非纯粹的艺术创作,而是与政治、文化功能深度绑定,其书法作品多见于诏令、碑刻、题跋等官方场景,既是治理国家的工具,也是塑造政权合法性的符号。

从应用场景来看,诏令文书是李渊书法最主要的载体,唐代沿袭隋制,皇帝诏书需由亲书或翰林院书丹,以彰显权威。《大唐创业起居注》中记载,李渊在起兵反隋期间,曾多次亲书檄文布告天下,“笔势雄健,闻者莫不感奋”,这类诏令书法,既要保证文字内容的清晰传达,又要通过书法的“威仪”强化政权的正统性,因此风格上必然以“端庄、规范、有力”为准则,这与李渊书法“雄浑方整”的特点高度契合。

碑刻题名是另一重要实践,唐代帝王多有亲书碑刻的传统,或为纪功,或为祭祀,李渊在位期间,曾为开国功臣、寺院碑额题写,如《大唐故司空上柱国扬州都督总管淮襄等七州诸军事申国公李穆碑》(传为李渊书),碑额四字“大唐故碑”结字方正,笔画厚重,气势开张,与碑文内容的庄重性相得益彰,此类碑刻书法,注重整体气象的宏大,而非细节的精雕,体现出帝王“以书弘道”的政治考量。

李渊的书法还体现在日常雅玩与文化交流中,作为关陇贵族子弟,他自幼接受传统文化教育,书法是必备素养。《旧唐书·高祖本纪》载其“好属文,善书法,常与文人学士唱和”,虽未详述具体作品,但可见书法在其生活中的地位,这种雅好,也使其书法在保持帝王气象的同时,融入了文人的书卷气,形成“雅俗共赏”的独特韵味。

李渊书法的历史影响:承前启后的过渡意义

李渊书法的历史价值,不仅在于其艺术成就,更在于其在唐代书法发展链条中的“过渡”作用,从纵向看,它上承隋代融合南北的书风,下启初唐“尚法”楷书的新局;从横向看,它以帝王身份为初唐书法的繁荣提供了政治与文化土壤。

在南北书风融合的层面,李渊书法是隋代“调和”政策的直接延续,隋文帝统一后,为整合南北文化,推崇“文质彬彬”的审美标准,智永、丁道护等书家通过实践推动南北笔法交融,李渊作为隋朝旧臣(曾任太原留守),深受这种风气影响,其书法中“北碑的雄强”与“南帖的秀逸”的结合,正是隋代融合成果的体现,这种融合,为唐代书法“法度”的建立提供了笔法基础——唐代楷书讲究“永字八法”,其笔法体系正是在隋代“方圆兼备”的基础上进一步规范化、系统化。

在初唐书法发展的层面,李渊的实践为后世书家树立了“帝王书风”的范式,李世民即位后,大力推崇王羲之,推动“以书取士”,但李渊书法中“雄浑、端庄”的气象,仍对初唐四大家(欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷)产生潜移默化的影响,欧阳询的“欧楷”以“险劲”著称,但其结字的“端庄方正”仍可见李渊书法的影子;虞世南书法“外柔内刚”,其“儒雅”气质与李渊的“丈夫气”形成互补,可以说,李渊书法以其帝王身份,为初唐书法的“尚法”与“尚韵”并存提供了早期样本。

更重要的是,李渊对书法的重视,为唐代书法的繁荣奠定了政策与文化基础,他在位期间,设立弘文馆,招收书法学生,培养专业人才;完善“以书取士”制度,将书法作为官员选拔的重要标准,这些举措,虽未完全实现(多由李世民完善),但已为唐代书法的鼎盛埋下伏笔,从这个角度看,李渊书法不仅是个人艺术成就的体现,更是唐代书法“黄金时代”的序曲。

李渊书法的局限与争议

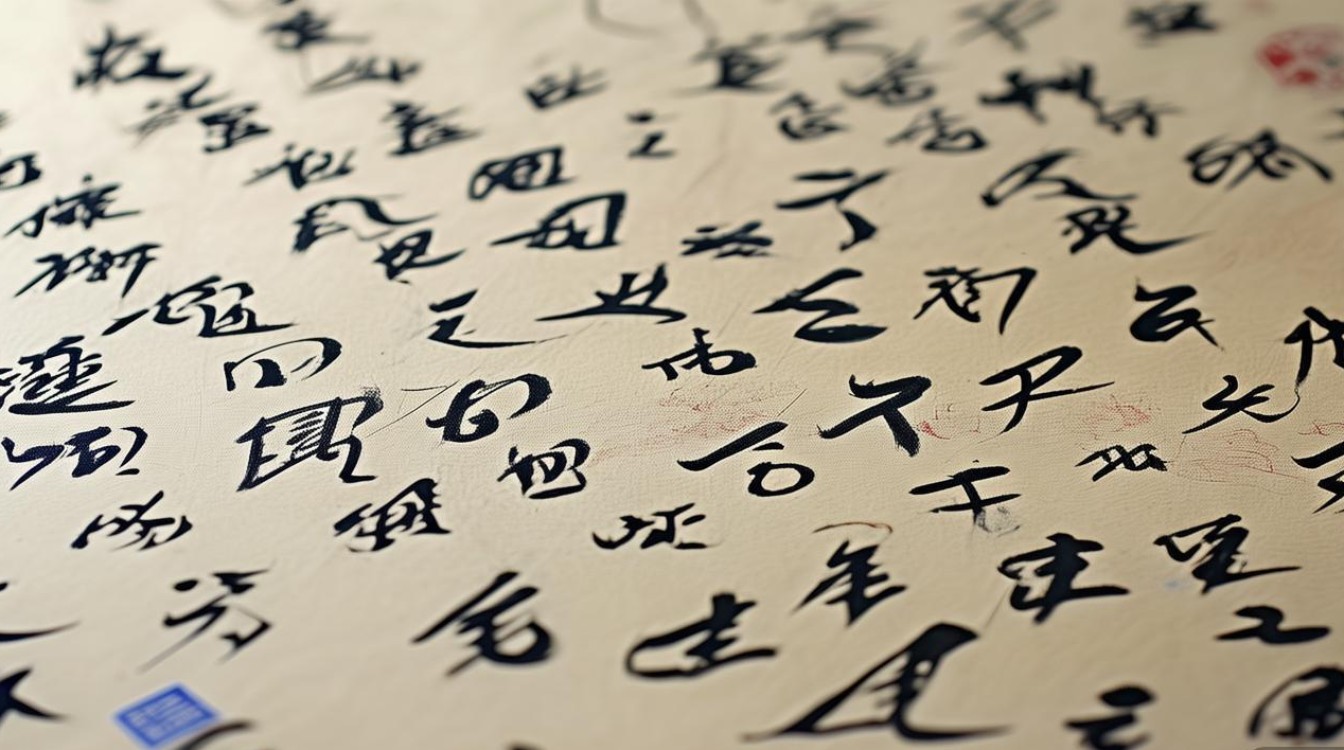

尽管李渊书法具有重要的历史意义,但其艺术成就与后世书大家相比仍存在明显局限,这也是其书法未受足够关注的重要原因之一,受帝王身份束缚,其书法过于强调“政治功能”,艺术个性相对较弱,与李世民《晋祠铭》的“行草相间、飘逸洒脱”或武则天《升仙太子碑》的“瘦硬通神、创新求变”相比,李渊书法多“规范”而少“突破”,缺乏鲜明的个人风格,传世作品稀少,真伪争议大,目前传为李渊书的作品多为后世摹本或碑刻拓本,如《建昌县铜钟铭》《常山公主碑》等,其真伪学界尚无定论,这为深入研究其书法风格带来困难,李世民即位后,大力推行“王羲之书法”,以“二王”为“书圣”,这种“崇王”风气客观上掩盖了李渊书法的光芒,使其在后世书论中逐渐边缘化。

李渊书法是隋唐之际书法艺术转型期的缩影,它以“雄浑端庄、刚柔并济”的风格,融合南北书风,既保留了北朝的骨力,又融入南朝的韵致,成为唐代“尚法”书风的重要源头,尽管受限于帝王身份与传世作品稀少,其艺术成就未达后世书大家的高度,但其在推动书法南北融合、奠定初唐书法基础方面的历史贡献,不容忽视,作为开国皇帝的书法,李渊的作品不仅是个人艺术修养的体现,更是唐朝初年“文治武功”与文化自信的象征,为我们理解唐代书法的起源与发展提供了独特的视角。

相关问答FAQs

问:李渊的书法作品为何流传稀少?

答:李渊书法作品流传稀少主要有三方面原因:其一,帝王书法多用于官方场景,如诏令、碑刻,这类载体易因战乱、自然损毁而失传,例如唐代安史之乱后,大量宫廷档案与碑刻遭到破坏;其二,李世民即位后,大力推崇王羲之书法,将“二王”定为“书圣”,这种“崇王”风气导致前朝帝王(包括李渊)的书法被相对忽视,摹本与整理不足;其三,李渊书法的真伪争议较大,现存传为其书的作品多为后世托名或摹本,缺乏确凿的文献与实物佐证,难以确定其艺术价值,故流传不广。

问:李渊书法与李世民书法的风格有何异同?

答:李渊书法与李世民书法作为唐代开国父子的帝王书风,既有共同的时代烙印,又因个人经历与审美偏好而存在差异。

相同点:二者均受隋代南北书风融合的影响,笔法上“方圆兼备”,既保留北碑的雄劲,又融入南帖的秀逸;均注重书法的“政治功能”,通过作品彰显皇权威严与正统性。

不同点:李渊书法更偏向“雄浑厚重”,体现开国皇帝的“豪迈气概”,结字方正,气势恢宏,如“大厦之立根基”;李世民书法则更追求“飘逸灵动”,深受王羲之影响,行笔流畅,结字多变,如《晋祠铭》兼具行草笔意,更具文人雅趣,这种差异既与二人的性格(李渊沉稳、李世民英武)相关,也与李世民“崇王”的书学政策直接相关。