建岐,1965年出生于山东淄博一个普通的农耕家庭,自幼在田埂与土窑间浸润着对色彩的原始感知,孩童时,他用烧制的木炭在土墙上涂抹劳作的乡亲与耕牛,那些粗犷的线条与朴素的色块,成为他艺术生涯的最初启蒙,1983年,他考入山东艺术学院油画系,师从国内著名油画家张宏宾、王玉萍等,系统接受了写实主义绘画训练,同时痴迷于西方表现主义与后印象主义的色彩张力,大学期间,他常常背着画板徒步于鲁中山村,将沂蒙山的晨雾、黄河故道的落日、市集上喧嚣的农人,尽数收进画布,这段经历为他日后“乡土叙事”的创作母题埋下伏笔,1990年,建岐毕业后任教于淄博师范专科学校,2002年深造于中央美术学院油画创作高研班,师从朝戈,艺术视野从地域性乡土拓展至对现代性、城市化的人文关照,逐渐形成“以色彩为语言,以土地为灵魂”的独特艺术风格。

建岐的油画创作,始终围绕“人与土地”的关系展开,在不同时期呈现出鲜明的阶段性特征,却又贯穿着对生命本真的追问,早期创作(1990-2005年)以“乡土现实主义”为主,代表作《老槐树下的午睡》(1995)、《麦收时节》(1998)等,以厚重的笔触、温暖的土黄色调,描绘鲁中乡村的日常场景,他笔下的农人并非符号化的苦难符号,而是在劳作间隙中流露出的安详与坚韧——弯腰割麦的背影、槐树下打盹的老人、灶台边忙碌的妇人,这些画面充满了泥土的芬芳与生命的温度,这一时期,他受怀斯“精确主义”影响,注重细节刻画:麦芒上的露珠、老人手上的沟壑、粗布衣衫的纹理,无不体现其对“真实”的极致追求,但这种真实并非客观复刻,而是融入主观情感的诗意提炼,正如他所言:“乡土不是风景,而是我生命的底色。”

中期创作(2006-2015年)是建岐艺术风格的转型期,随着城市化进程的加速,他的创作视角从乡村转向都市,开始探索“乡土与都市”的碰撞与融合,代表作《都市拼图》(2008)、《地铁入口》(2012)等,以碎片化的构图、冷峻的灰色调,表现现代都市人的孤独与疏离,在《都市拼图》中,他将高楼大厦、广告牌、拥挤的人群切割成几何色块,用厚涂的颜料堆砌出都市的“肌理”,色彩从早期的温暖转向冷冽,笔触从细腻变得粗犷,形成强烈的视觉冲击,但他并未完全割裂乡土记忆,在都市的灰调中,偶尔会跳出一抹熟悉的土黄或赭石,如地铁口卖红薯的老人手中的火炉,成为连接乡土与都市的情感纽带,这一时期,建岐的色彩语言更加成熟,他开始以“色彩心理学”为理论基础,用色彩的冷暖、明度、纯度对比,传递人物内心的矛盾与挣扎——乡土的温暖与都市的冰冷,记忆的温暖与现实的残酷。

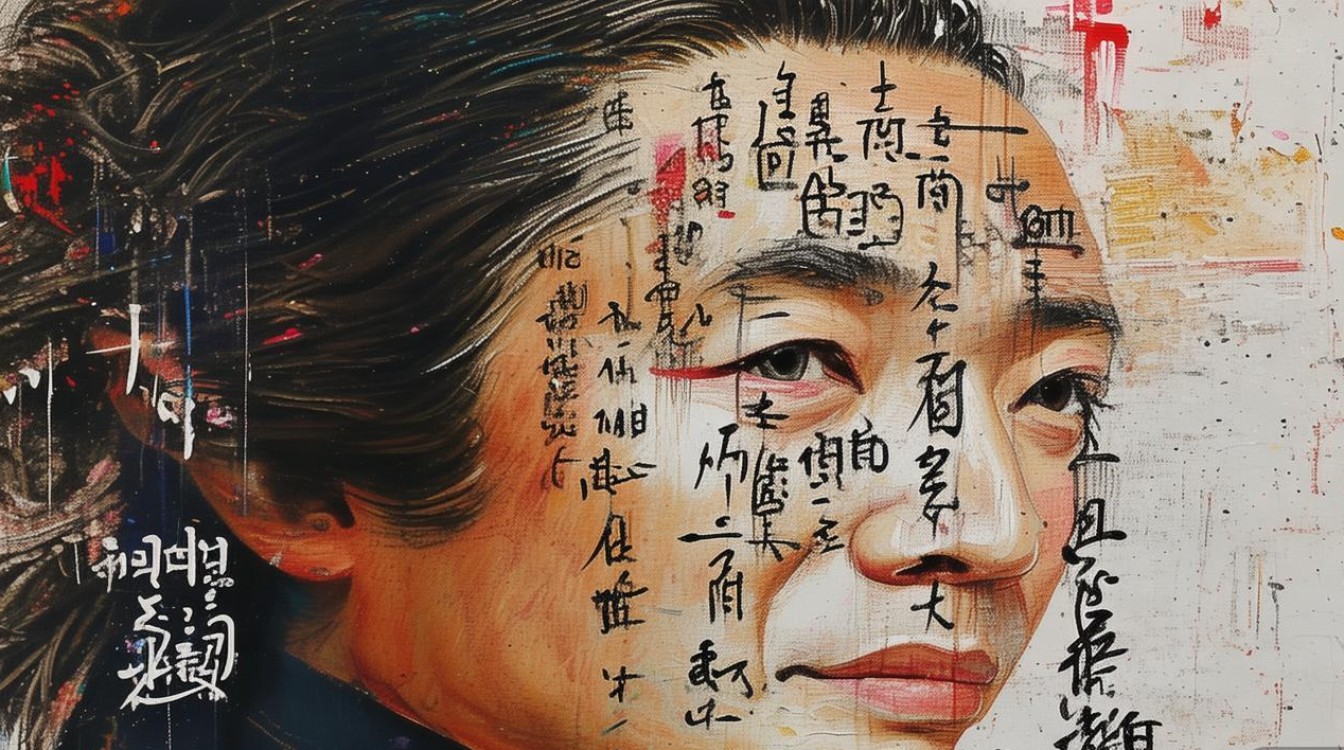

近期创作(2016年至今),建岐的艺术语言走向“抽象表现”与“材料实验”的融合,代表作《时光的褶皱》(2019)、《大地脉动》(2021)等,突破了传统具象绘画的边界,进入对“时间”与“生命”的哲学思考,在《时光的褶皱》中,他摒弃了具体的人物与场景,以麻布、沙土、金属箔等综合材料为基底,通过层层刮擦、罩染、堆积,形成如大地肌理般的画面效果,色彩上,他以深褐、赭石、钴蓝为主调,间或点缀少量朱砂红,仿佛岁月在土地上留下的痕迹,金属箔的运用则让画面在不同光线下产生微妙的光影变化,象征时间的流动与生命的闪耀,建岐曾说:“我不再画土地,而是试图成为土地本身,用材料与色彩诉说它的呼吸与心跳。”这一时期,他的创作从“叙事”转向“抒情”,从“再现”转向“表现”,艺术境界更加开阔与深邃。

建岐的艺术成就不仅体现在作品本身,更在于他对油画语言的创新性探索与对当代艺术的深刻反思,他的作品多次入选全国美展、上海双年展、北京国际美术双年展等重要展览,并被中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆等多家权威机构收藏,以下是建岐部分重要展览与获奖经历:

| 年份 | 展览名称/奖项 | 作品 | 地点 |

|---|---|---|---|

| 1998 | 中国油画风景展优秀奖 | 《麦收时节》 | 北京 |

| 2006 | 上海双年展 | 《都市拼图》 | 上海 |

| 2012 | 全国美术作品展览铜奖 | 《地铁入口》 | 北京 |

| 2018 | “中国精神——油画风景学术展”年度大奖 | 《老槐树的新芽》 | 深圳 |

| 2021 | 威尼斯国际艺术双年展平行展 | 《大地脉动》 | 威尼斯 |

作为艺术教育者,建岐深耕高校美术教育三十余年,先后任教于淄博师范专科学校、山东艺术学院,培养了一批青年艺术家,他主张“艺术创作源于生活,高于生活”,鼓励学生走出画室,在自然与人文中汲取灵感,他积极参与乡村美育项目,多次组织学生赴偏远山区开展公益绘画教学,用艺术点亮乡村儿童的梦想,建岐还出版了《乡土与色彩——我的油画创作之路》《材料与表现——当代油画技法研究》等著作,系统梳理了自己的艺术理念与创作经验,为当代油画艺术的发展提供了宝贵的理论参考。

建岐的艺术,是一场关于土地与生命的漫长对话,他从乡土出发,穿越都市的喧嚣,最终在抽象与材料的实验中,回归对生命本真的叩问,他的色彩,是土地的语言;他的笔触,是时间的痕迹;他的作品,则是连接过去与现在、个体与时代的情感桥梁,正如艺术评论家所言:“建岐的油画,不是对现实的简单记录,而是对人类生存状态的深刻洞察,他用画笔告诉我们:无论世界如何变迁,根植于土地的生命力量,永远是我们前行的动力。”

FAQs

Q1:建岐的油画中如何体现乡土与都市的矛盾与融合?

A1:建岐通过色彩、构图与符号化元素的对比与呼应,展现乡土与都市的矛盾与融合,在色彩上,乡土题材多用土黄、赭石等暖色调,营造温暖厚重的氛围;都市题材则以冷灰、荧光色为主,传递疏离与冰冷感,构图中,乡村作品多采用全景式、稳定构图,表现土地的包容;都市作品则用碎片化、倾斜构图,凸显现代生活的无序,他常在都市画面中植入乡土符号(如老槐树、农具),或在乡土场景中加入现代元素(如广告牌、电线),暗示两种文明的交织,体现对“人”在时代变迁中身份认同的思考。

Q2:建岐在近期创作中为何大量使用综合材料?其艺术意图是什么?

A2:建岐在近期创作中使用综合材料(如麻布、沙土、金属箔),旨在突破传统油画的平面限制,强化作品的“物质性”与“时间感”,他认为,土地本身就是由多种材料构成的“综合体”,用沙土、麻布等材料,能更直接地传达土地的肌理与生命力;金属箔的反射特性则象征时间的流动与记忆的闪回,通过材料实验,他试图让画面从“视觉对象”转变为“生命载体”,让观众触摸到土地的“呼吸”、感知到时光的“褶皱”,从而实现从“再现现实”到“表现存在”的艺术升华。