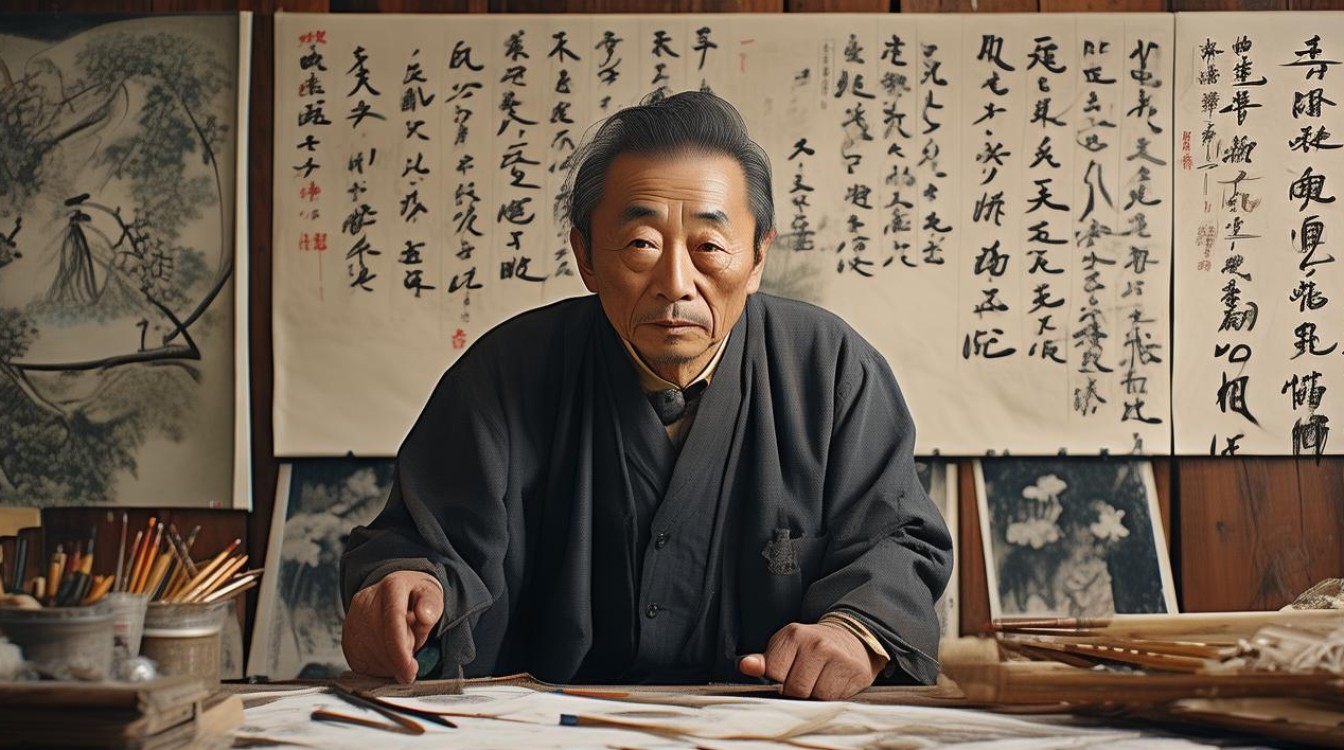

宫鸿,当代中国书画艺术领域颇具影响力的代表性人物之一,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在书法与绘画两个维度均展现出卓越的艺术造诣,他1965年生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴之中,少年时即以书画天赋闻名乡里,后系统研习历代碑帖与绘画经典,先后毕业于山东艺术学院美术系、中央美术学院中国画高级研修班,师从著名书画家魏启后、张立辰等先生,形成了融汇南北、贯通古今的独特艺术风貌。

在艺术成长历程中,宫鸿始终秉持“师古人、师造化、师心源”的理念,其书法启蒙于唐楷,上溯魏晋,深得“二王”书风的飘逸灵动,兼取汉碑的雄浑大气与明清草书的率真恣肆,他主张“以书入画,以画养书”,在笔法、墨法、章法上相互滋养,使得书法线条如绘画般富有韵律,绘画构图如书法般讲究气韵,青年时期,他遍游名山大川,从泰山之雄、黄河之壮到江南之秀、岭南之奇,将自然造化与笔墨语言深度融合,作品逐渐摆脱了单纯的摹古痕迹,呈现出“外师造化,中得心源”的艺术自觉,中年以后,其艺术风格日臻成熟,书法以行草见长,结体奇正相生,用笔刚柔并济,既有“锥画沙”的力度,又有“屋漏痕”的浑厚;绘画则以山水为主,兼擅花鸟,画面气象宏大而不失精微,意境深远而充满生机。

宫鸿的艺术风格可概括为“雄秀相济,气韵生动”,在书法领域,他突破了帖学与碑学的壁垒,将北碑的方劲雄强与南帖的温润婉约有机结合,形成了“碑骨帖魂”的独特书风,其行草作品《赤壁赋》《滕王阁序》等,线条如行云流水,节奏跌宕起伏,既有传统法度的高度,又融入了现代审美意识,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界,在绘画方面,他深受北宋山水“全景式构图”与南宋山水“诗意化留白”的影响,注重笔墨的独立审美价值,同时强调画面的时代气息,代表作《岱宗秋色》以泰山为题材,通过“高远”“深远”相结合的构图,将泰山的雄伟与秋日的苍茫表现得淋漓尽致,皴法以“披麻皴”为基础,辅以“解索皴”,墨色由浓到淡层次分明,既保留了传统山水的厚重感,又通过色彩的淡雅渲染传递出宁静致远的文人情怀;《荷塘清趣》则体现了他花鸟画的特点,以没骨法绘荷叶,用笔洒脱,墨色氤氲,荷花以“勾花点叶”法表现,既生动传神又充满写意精神。

为更清晰地展现宫鸿在书法与绘画领域的艺术特色,特将其风格特点归纳如下:

| 艺术类别 | 核心元素 | 代表技法 | 艺术追求 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 碑帖融合、行草见长 | 方圆并用、提按分明、行气贯通 | 刚柔相济、自然天成、兼具传统与创新 |

| 绘画 | 山水为主、意境深远 | 披麻皴、解索皴、没骨法、墨色分层 | 气象宏大、笔墨精微、时代气息与古典意蕴结合 |

作为一位具有社会责任感的艺术家,宫鸿不仅在艺术创作上精益求精,更致力于书画艺术的传承与推广,他曾任山东省书画院副院长、中国书法家协会会员、山东省美术家协会理事等职,多次担任全国书画大赛评委,并参与组织“齐鲁书画进校园”“传统书画公益讲座”等活动,培养了大批青年书画爱好者,其作品先后入选“全国书法篆刻展”“当代中国山水画·油画风景展”等国家级重要展览,并被中国美术馆、山东省博物馆等多家机构收藏,出版有《宫鸿书法集》《宫鸿山水画技法解析》等专著,成为连接传统与现代、学院与民间的重要艺术桥梁。

宫鸿的艺术成就,不仅在于他对传统笔墨的深刻理解与精准把握,更在于他以开放包容的视野,将时代精神与个人情感融入创作,使古老的书画艺术在当代焕发出新的生命力,他的作品既有“泰山石敢当”的豪迈气魄,又有“泉城荷韵”的温润雅致,是齐鲁文化精神在艺术领域的生动体现,也为当代中国书画的发展提供了宝贵的经验与启示。

相关问答FAQs

问:宫鸿的书法作品如何体现“碑帖融合”的艺术特色?

答:宫鸿的“碑帖融合”主要体现在对北碑与南帖笔法的辩证运用上,他以北碑的方笔、拙厚为“骨”,取其雄强开张的气势,如横画的“折钗股”、竖画的“屋漏痕”,增强线条的力度与质感;同时以南帖的圆笔、流动为“韵”,取其婉转自如的韵律,如牵丝引带的行气、收放自如的结体,赋予作品灵动秀美的气息,在行草书中,他常以碑的方折笔法打破帖的圆滑流丽,使线条既有顿挫变化又不失连贯性,形成“刚柔相济、奇正相生”的独特面貌,如作品《兰亭序临写》,既保留了王羲之原作的秀逸,又融入了碑学的雄浑,展现出传统与创新的有机统一。

问:宫鸿的山水画在写生与创作之间如何平衡?

答:宫鸿始终坚持“写生为基,创作为魂”的创作理念,认为写生是获取自然灵感的源泉,创作是表达个人情怀的载体,他每年都会深入泰山、黄山、太行山等地写生,积累大量速写与素材,但并非简单复制自然,而是通过“目识心记”将山川草木的形态、神韵内化为笔墨语言,在创作中,他注重“取舍”与“概括”,如《岱宗秋色》中,他舍弃了泰山的具体细节,以“高远”构图突出主峰的巍峨,以“披麻皴”表现山石的肌理,以淡赭色渲染秋日氛围,既写出了泰山的“真”,又融入了画家的“意”,达到“以形写神、形神兼备”的艺术效果,这种写生与创作的平衡,使他的作品既有自然之实,又有艺术之虚,充满生命力与感染力。