胡宗南(1896-1962),字寿山,浙江镇海人,国民党陆军一级上将,曾长期主持西北军务,是民国时期重要的军事将领,除却军事生涯,胡宗南在传统文化修养上亦有建树,书法是其精神世界的重要载体,既体现军人铁骨,又蕴涵文人风雅,成为研究其人格与时代背景的独特视角。

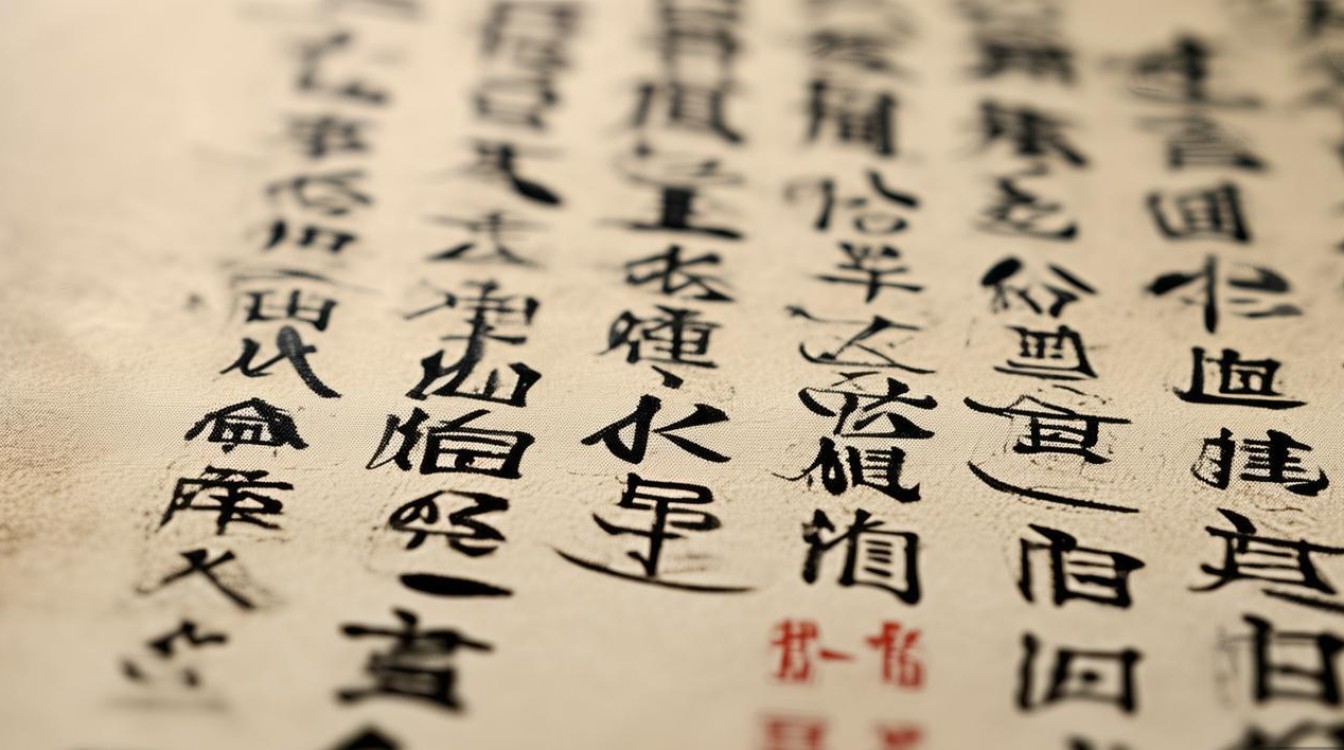

胡宗南的书法之路,始于家学熏陶,成于戎马倥偬,其父胡焕卿为晚清秀才,饱读诗书,胡宗南自幼随父临池,先学颜真卿《多宝塔碑》,取其端庄雄浑,奠定楷书根基;后习柳公权《玄秘塔碑》,得其骨力遒劲,笔法渐趋严谨,青年时期,他考入湖州吴兴中学,受国文教师影响,开始研习魏碑,尤爱《张猛龙碑》《龙门二十品》,方笔峻利、结构奇崛的碑学风格,为其书法注入刚劲之气,1924年,胡宗南考入黄埔军校,在校期间受蒋介石、戴季陶等人影响,书法方向转向帖学,兼习王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》,行笔渐趋流畅,气韵贯通,据其部属回忆,胡宗南行军途中常以树枝为笔,沙地为纸,练习书法,军务之余,临池不辍,可见其对书法的执着。

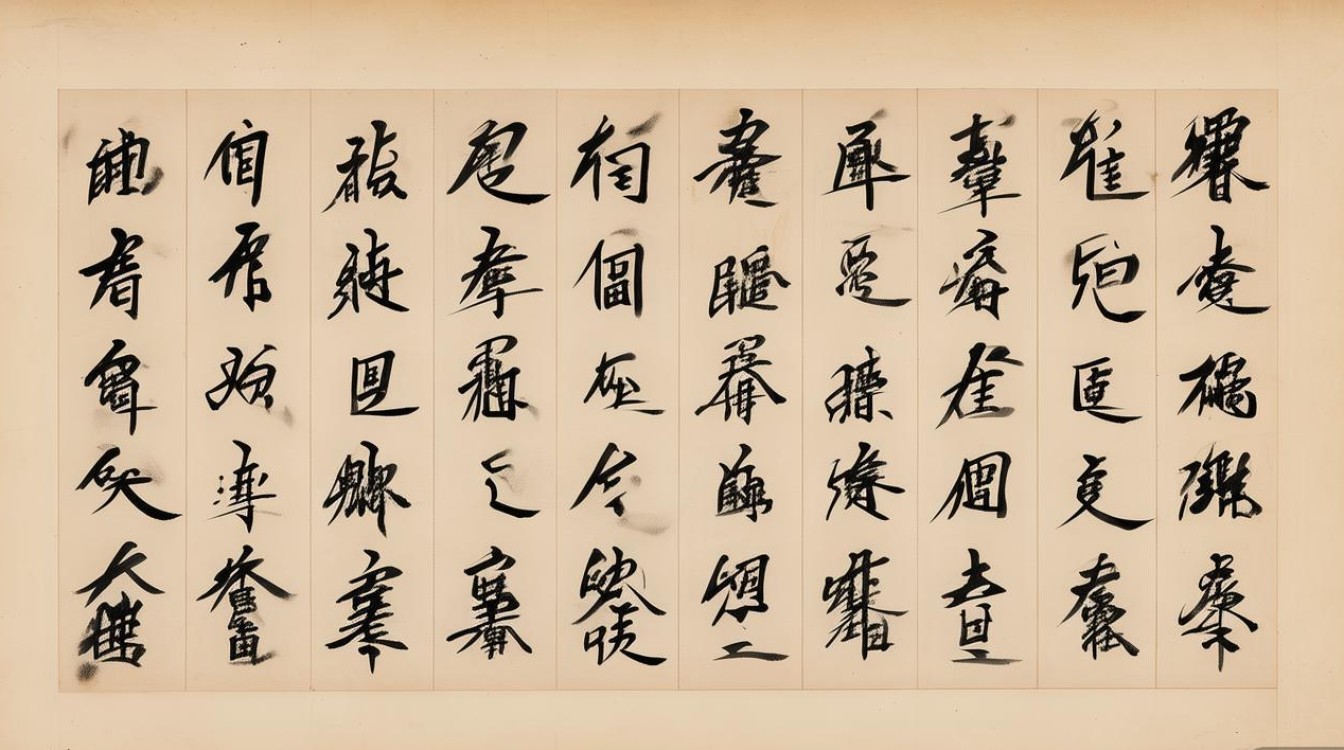

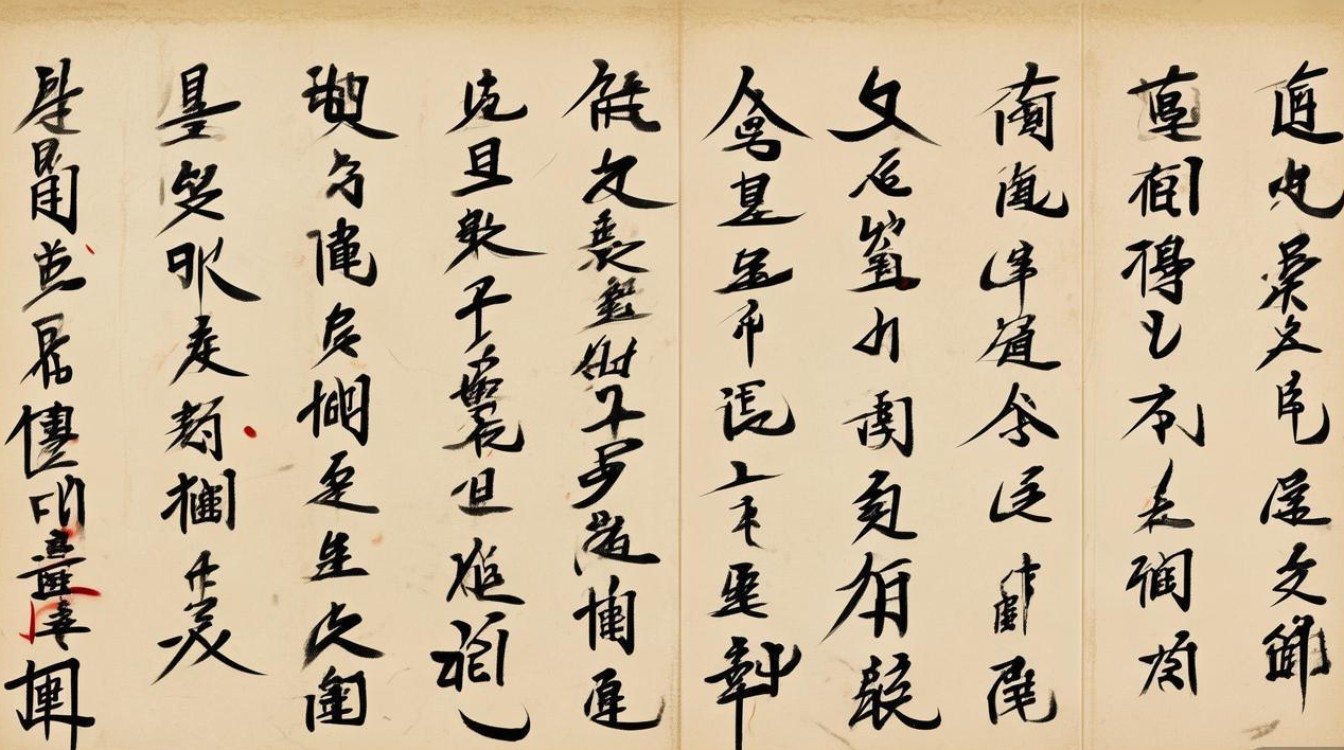

胡宗南的书法风格,以“雄强刚健”为核心,融合碑帖之长,形成独特的“武将书风”,其用笔方圆兼备,方笔为主,起笔如刀切斧劈,干净利落,收笔含蓄内敛,力贯毫端;转折处多方折,如“屋漏痕”般自然,兼具北碑的雄浑与南帖的灵动,结体上,他打破传统楷书的平正,以欹取正,中宫紧收,笔画向外辐射,既有颜体的宽博,又具柳体的挺拔,字形方正中见险绝,稳而不板,章法布局上,行距疏朗,字距紧凑,行列整齐如军阵,字与字之间顾盼生姿,整体气势贯通,如排兵布阵,秩序井然,暗合其军人身份,内容上,胡宗南书法多选爱国诗词、自作抒怀语,如“怒发冲冠凭栏处,潇潇雨歇”“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”等,文以载道,书以言志,字里行间透着家国情怀与军人铁血。

从书法题材看,胡宗南作品可分为三类:一是经典诗文抄录,如《出师表》《岳阳楼记》等,体现其儒家修养;二是自作诗词,如《戍边吟》《登泰山》等,抒发军旅感悟;三是题词赠言,如“精忠报国”“戍边卫国”等,多为勉励部属、纪念战友,1936年,胡宗南率部驻防西北时,曾为西安碑林题写“汉石遗珍”四字,取法《曹全碑》的秀逸,又融入己方笔意,浑厚古朴,至今仍存于碑林,可见其书法功力之深,1947年,他在延安战役后,为阵亡将士题写挽联:“碧血丹心昭日月,忠魂毅魄壮山河”,用笔沉郁顿挫,结体宽博,情感真挚,被誉为其书法代表作之一。

胡宗南书法的“武将风骨”,与其军事生涯密不可分,长期统兵西北,塞外风沙的磨砺、边关冷月的浸润,使其书法少了江南文人的婉约,多了西北大气的苍劲,他的行书,如行军布阵,笔势连绵,节奏分明,既有“快战”的凌厉,又有“坚守”的沉稳,1945年抗战胜利后,他在重庆与于右任、章士钊等人雅集,于右曾评价其字“有武将骨,无俗媚气”,章士钊则称“寿山书法,笔挟风雷,字如其人”,这些评价,既肯定其艺术个性,也点出其人格特质——刚正不阿,忠勇报国。

胡宗南书法并非完美无瑕,有评论认为,其晚年作品因军务繁忙,略显急躁,部分笔画过于刚劲,少了几分含蓄;且因专注于军事,书法理论研究较浅,未能形成系统的书学体系,但瑕不掩瑜,其书法中的军人气质与家国情怀,使其在民国将领书法中独树一帜,具有重要的艺术与历史价值。

胡宗南的书法,是军人身份与文人修养的结合,是时代动荡与个人坚守的见证,它不仅是笔墨的艺术,更是精神的符号,承载着一位将领对传统文化的热爱、对家国山河的深情,成为民国历史长河中一道独特的文化景观。

相关问答FAQs

Q1:胡宗南的书法与他的军事生涯有何内在联系?

A1:胡宗南的书法与其军事生涯相辅相成,互为映照,书法是其修身养性、砥砺心志的重要方式,在戎马倥偬的军旅生涯中,他通过临池学书静心养气,将书法中的“笔法严谨”转化为军事指挥的“纪律严明”,将“结构章法”对应为“布阵谋略”,书法风格体现军人气质,其书法以“雄强刚健”为核心,方笔峻利、结体方正,如同军队列阵般气势贯通,暗合其“西北王”的统兵风格,书法内容抒发军旅情怀,他常书爱国诗词、自作戍边诗句,如“黄沙百战穿金甲”,既是对将士的勉励,也是对家国担当的表达,书法成为其精神世界的“军歌”。

Q2:胡宗南书法在民国将领书法中具有哪些独特性?

A2:民国时期,不少将领善书,如蒋介石、冯玉祥、白崇禧等,各有风格,胡宗南书法的独特性在于“武将风骨”与“文人风雅”的深度融合,其一,风格上以“刚”为魂,区别于蒋介石的“浑厚”、冯玉祥的“朴拙”,他融合碑帖,方笔为主,笔力如刀,字形险峻,既有北碑的雄浑,又有南帖的灵动,形成“刚而不烈、劲而不悍”的独特面貌,其二,内容上“文以载道”,不同于部分将领书法的实用性题词,他常抄录经典、自作诗词,将个人修养与家国情怀融入笔墨,使书法更具思想深度,其三,人格与书法的高度统一,其字如其人——刚正不阿、忠勇报国,这在民国将领书法中尤为突出,使其作品不仅有艺术价值,更成为研究其人格的历史载体。