刘志坚作为当代中国书法界的重要代表人物,以其深厚的传统功底与鲜明的个人风格,在行草书领域独树一帜,其作品既承古韵新风,又具时代气息,成为连接传统书法与当代审美的重要桥梁,他的艺术实践不仅涵盖了书法创作、理论研究,更延伸至书法教育与社会推广,形成了全方位的艺术贡献。

刘志坚1965年出生于山东济南,自幼浸润于齐鲁文化的深厚底蕴之中,受家庭熏陶开始习书,1983年,他考入山东师范大学中文系,系统学习古典文学与书法理论,这段经历为其后来的书法创作奠定了坚实的文化基础,在校期间,他有幸师从著名书法家魏启后先生,深得“碑帖融合”之精髓——魏启后先生将北碑的雄强方劲与帖学的灵动婉约相结合的艺术理念,深刻影响了刘志坚的书法道路,1987年,其作品首次入选“山东省青年书法展”,标志着其书法创作开始受到业界关注;1992年,作品入展“全国第五届书法篆刻展”,跻身全国书法家的行列;1998年,凭借行草书作品荣获“全国首届行草书大展”一等奖,这一奖项使其声名鹊起,确立了在行草书领域的创作地位,此后,他陆续加入中国书法家协会,历任山东省书法家协会副主席、山东艺术学院书法专业教授等职务,2023年,在北京中国美术馆举办“墨韵承新——刘志坚书法展”,集中呈现了其三十余年来的艺术探索成果,引发广泛好评。

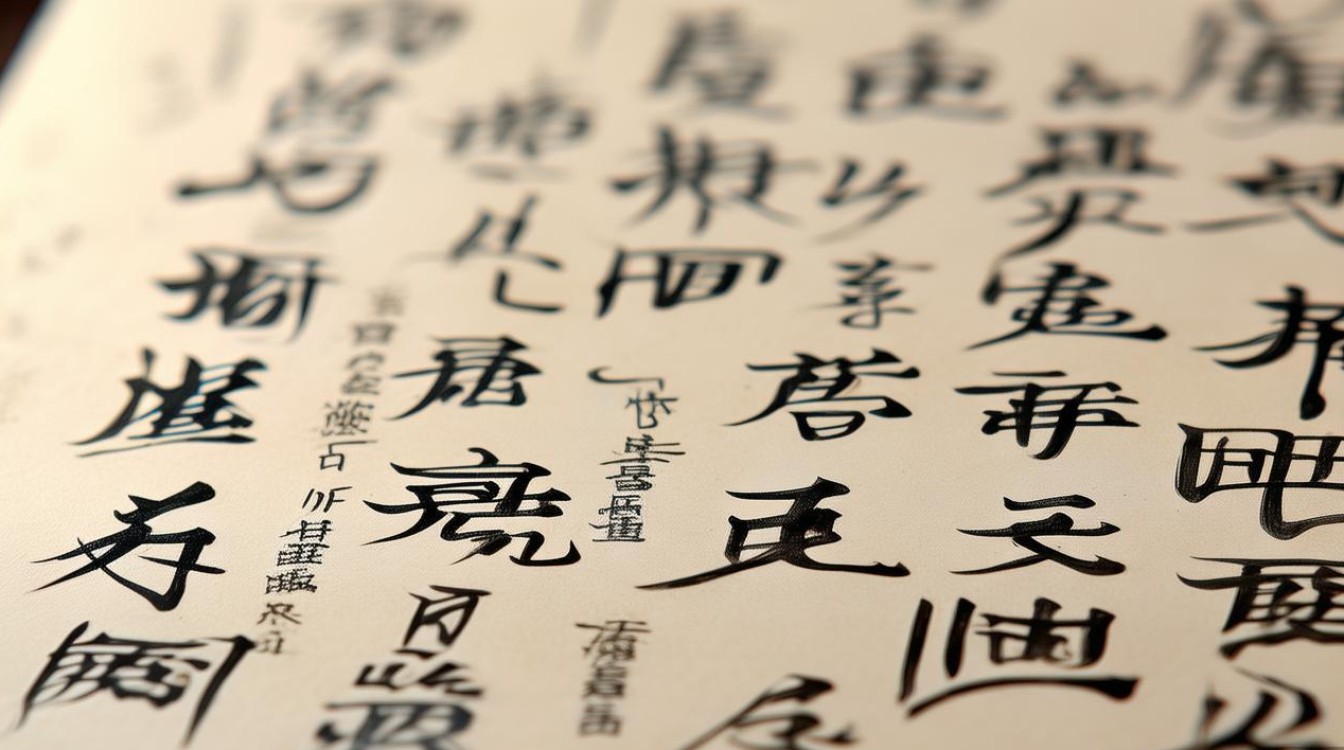

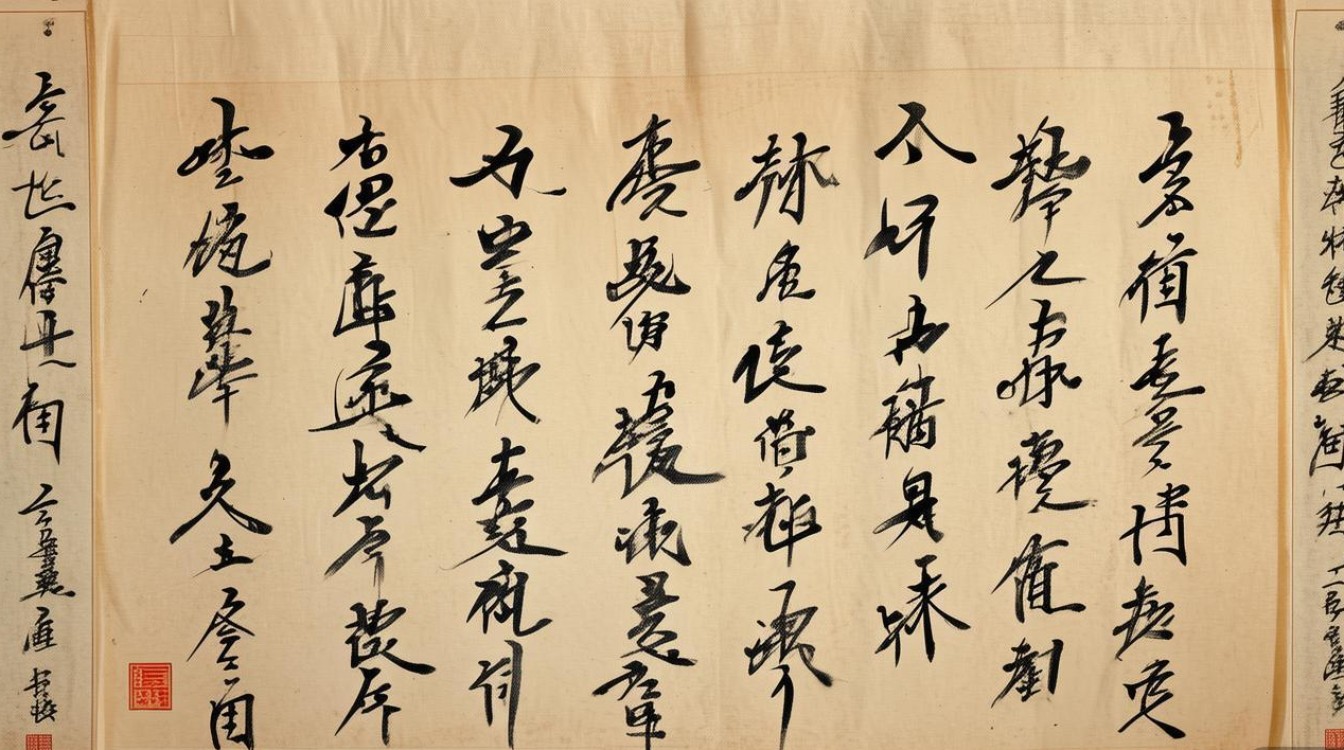

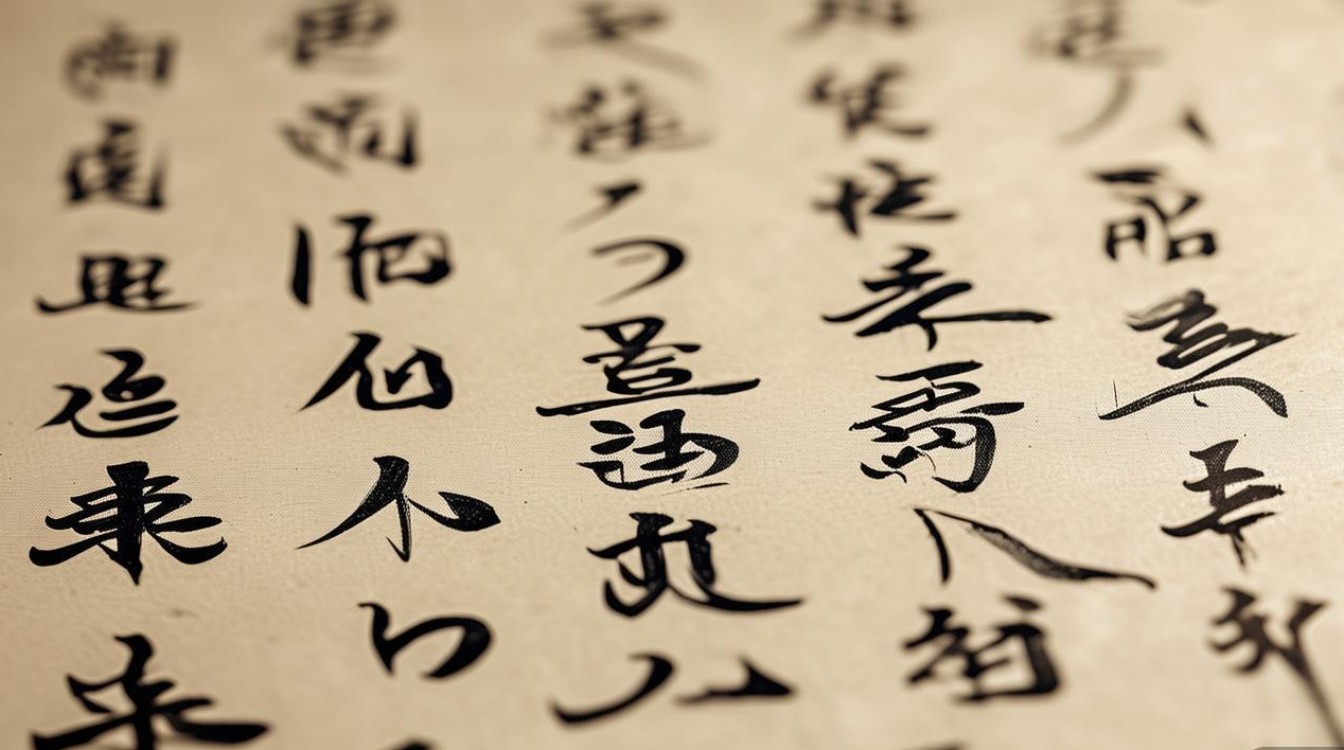

在书法风格上,刘志坚以行草为基,兼擅楷、隶,尤以行草书成就最为突出,他的行草书取法广泛,上溯“二王”(王羲之、王献之)的典雅飘逸,下及怀素、张旭的狂放不羁,同时融入王铎的欹侧险绝、傅山的苍劲古拙,最终形成了“刚柔相济、动静结合”的个人风貌,其用笔方圆兼备,中锋为主,侧锋为辅,线条如“屋漏痕”般凝重厚重,又如“折钗股”般遒劲有力,提按转折间极具节奏感,在结字上,他打破传统行草书的平正之态,强调欹正相生、疏密对比,或“大鹏展翅”般开张,或“高山坠石”般紧凑,于险绝中求平稳,于动乱中寓秩序,营造出“奇正相生、变化莫测”的视觉效果,章法布局上,他注重行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,通过墨色浓淡、字型大小、行距疏密的变化,形成“无声之乐、无形之舞”的意境,其代表作《赤壁赋》《将进酒》等长卷,将个人情感与经典文本深度融合,既有苏轼的旷达超逸,又有怀素的狂放不羁,更添文人的书卷气,堪称当代行草书的精品力作。

刘志坚的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在书法教育与理论研究的贡献中,从事书法教育三十余年来,他始终秉持“技道双修”的教学理念,强调技法训练与文化修养并重,在山东艺术学院任教期间,他培养了一批青年书法人才,其中多人在全国书法展览中获奖,他提出“书法即心画,书品即人品”的艺术主张,认为书法创作不仅是笔墨技巧的展现,更是书法家人格、学识、情感的流露,理论研究方面,他先后发表《论碑帖融合在当代行草书创作中的实践》《书法线条的情感表达》等论文二十余篇,系统梳理了传统书法的传承与创新路径,尤其对“碑帖融合”这一核心命题提出了独到见解,他积极参与公益事业,多次为希望小学捐赠作品,举办“书法进校园”活动,推动书法艺术的普及与发展,让更多人感受到书法的魅力。

以下为刘志坚艺术年表(部分): | 年份 | 事件 | |------|------| | 1965 | 出生于山东济南 | | 1983 | 考入山东师范大学中文系,师从魏启后 | | 1987 | 作品入选“山东省青年书法展” | | 1992 | 入展“全国第五届书法篆刻展” | | 1998 | 获“全国首届行草书大展”一等奖 | | 2005 | 加入中国书法家协会 | | 2010 | 任山东省书法家协会副主席 | | 2018 | 聘为山东艺术学院书法专业教授 | | 2020 | 出版《刘志坚书法艺术研究》 | | 2023 | 在北京中国美术馆举办个人书法展 |

刘志坚的书法艺术是传统笔墨精神与当代审美意识的有机统一,他以扎实的传统功底为根,以不断的创新探索为魂,在书法创作、教育、理论等领域均取得了卓越成就,不仅为当代书法艺术的发展注入了新的活力,也为后学者提供了宝贵的艺术经验。

FAQs

-

问:刘志坚的书法风格主要受哪些书法家影响?

答:刘志坚的书法风格深受魏启后、王铎、怀素等人的影响,其早期师从魏启后,深得“碑帖融合”之妙,线条中既有北碑的雄强,又有帖学的灵动;后研习王铎的行草,对其欹侧取势、墨色变化多有借鉴;同时吸收怀素草书的狂放不羁,但加以收敛,形成了刚柔并济、动静结合的个人风格。 -

问:初学者学习刘志坚的书法需要注意哪些问题?

答:初学者学习刘志坚书法,首先应打好传统基础,尤其是对王羲之、颜真卿等经典法帖的临习,掌握用笔、结字的基本规律;其次要注重文化修养的提升,理解书法背后的文化内涵,避免“为技法而技法”;再者需学习其“碑帖融合”的创作理念,在临摹中体会线条的质感和章法的布局,切忌盲目模仿其外在形态,而应把握其内在的精神气韵。