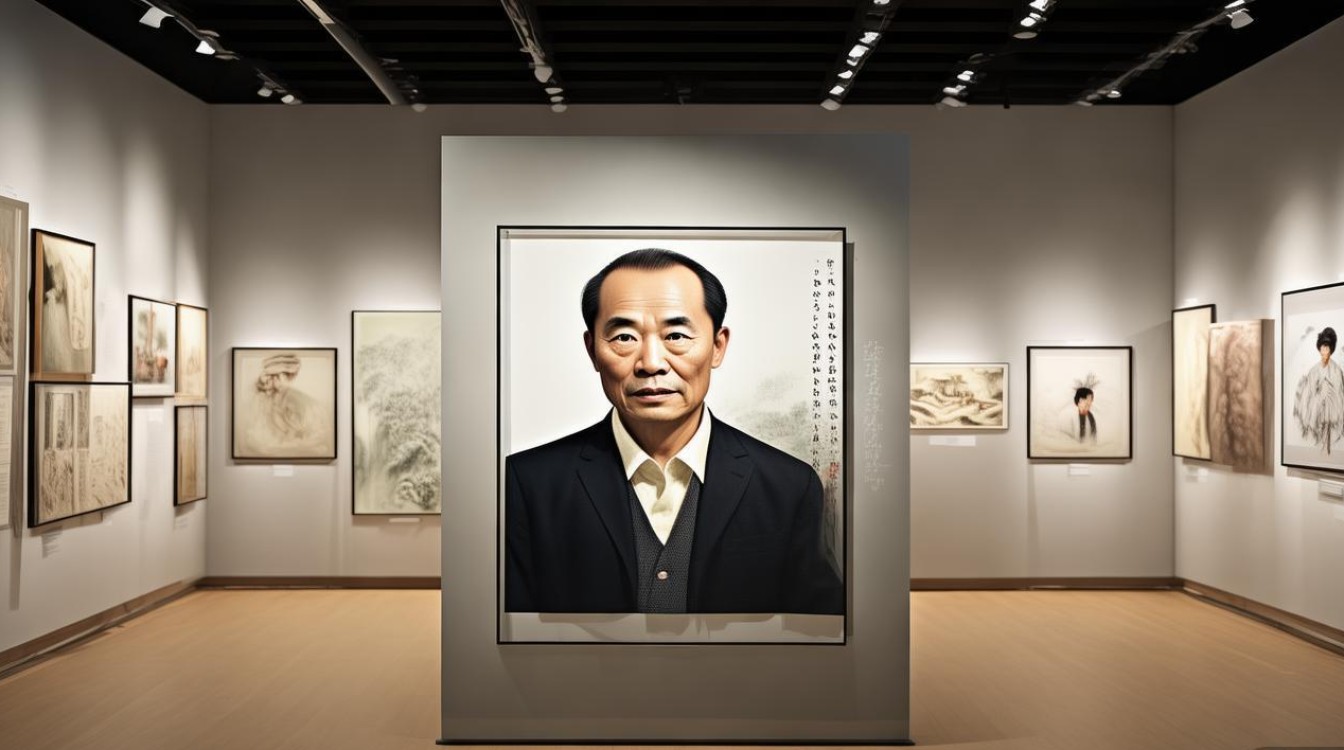

常炳华,当代中国画坛颇具影响力的山水画家,以其深厚的传统笔墨功底与鲜明的时代创新精神,在继承中国山水画“外师造化,中得心源”的艺术理念基础上,形成了融南北宗画风于一体、兼具雄浑苍润与灵秀雅逸的独特艺术面貌,其作品既扎根于中华优秀传统文化的沃土,又深刻回应着当代人的审美需求,被誉为“新文人山水画”的代表人物之一。

生平与艺术启蒙

常炳华1965年出生于山东济南一个书香世家,自幼浸润在传统文化的氛围中,祖父擅书法,父亲爱丹青,家中藏书甚丰,幼时的他常临摹《芥子园画谱》,对线条与笔墨产生了浓厚兴趣,1983年考入山东艺术学院中国画专业,师从著名山水画家张志民、王小古等先生,系统学习传统山水画的技法与理论,在校期间,他不仅精研范宽、郭熙的北宋山水雄浑之气,亦深味董源、巨然的江南山水温润之韵,同时广泛涉猎黄宾虹、李可染等近现代大师的艺术主张,为日后的创作奠定了坚实的传统基础。

1987年毕业后,常炳华选择赴中国艺术研究院深造,师从美术史论家郎绍君先生,深入研究中国山水画的历史演变与美学内涵,这段经历让他跳脱单纯技法的桎梏,从文化哲学的高度理解山水画的“意境”与“气韵”,为其艺术注入了深刻的文化思考,1990年代初,他开始遍游名山大川——登泰山、涉黄山、访张家界、走漓江,在自然山水中体悟“造化”之妙,将写生与创作紧密结合,逐渐形成了“师古人而不泥古,师造化而不为物役”的创作观。

艺术风格的形成与演变

常炳华的艺术风格大致可分为三个阶段,每个阶段都体现出对传统的深化与对创新的探索。

早期(1980年代末-1990年代末):以传统笔墨为基础,注重对古典范式的临摹与重构,此时期作品多取法宋元山水,构图严谨,笔法精细,善用披麻皴、解索皴表现山石的肌理,设色以浅绛为主,意境清幽雅致,如《溪山清远图》(1995)以传统高远构图描绘北方山水的雄伟,又融入董其昌“南北宗”论中的淡墨技法,画面既有北宋山水的气势,又不失元人山水的灵秀。

中期(2000年代初-2010年代初):融合南北宗画风,探索笔墨的时代性,受李可染“为祖国山河立传”的影响,他开始注重写生与实景的结合,将南方山水的氤润与北方山水的刚劲相融合,笔法由精细转向奔放,善用积墨、破墨法增强画面的层次感与厚重感,如《泰山日出》(2008)以浓墨勾勒山势轮廓,再以淡墨层层晕染,既表现泰山的雄浑,又通过旭日东升的光影处理,赋予传统山水以现代视觉冲击力。

晚期(2010年代末至今):形成“新文人山水”的独特面貌,强调“笔墨当随时代”的个性表达,此时期作品更注重主观情感的抒发,弱化具体景物的描摹,强化意象化的笔墨语言,他提出“以书入画,以情构境”,将书法的笔意融入山水线条,使画面更具节奏感与韵律感,设色上突破传统浅绛、青绿的局限,大胆使用赭石、花青与淡彩结合,营造出既有古典韵味又具现代感的视觉效果,如《家山秋韵》(2020)以大写意手法描绘秋日山居,墨色浓淡相济,线条洒脱灵动,通过“似与不似之间”的意象处理,传递出对故土的深情与对生活的热爱。

代表作品解析

常炳华的作品多以山水为题材,兼及花鸟,尤擅表现北方山水的雄浑与江南山水的灵秀,以下几件作品可窥见其艺术追求:

-

《溪山清远图》系列(1995-2000):以“溪山清远”为题创作多幅作品,取自宋代画家赵孟頫的经典意象,他通过传统三远法构图,结合现代构成意识,将溪流的蜿蜒、山石的嶙峋、树木的繁茂表现得层次分明,笔墨上以中锋用笔勾勒山石轮廓,侧锋皴擦表现质感,再以淡墨渲染云雾,画面空灵而不失厚重,体现了“天人合一”的哲学思想。

-

《泰山松云图》(2015):为纪念泰山申遗成功而作,以泰山主峰为视觉中心,突出“松”与“云”的意象,松树以焦墨勾勒,笔力遒劲,如龙盘虎踞;云雾则以淡墨晕染,虚实相生,营造出“云以山为体,山以云为衣”的意境,作品既保留了泰山“五岳独尊”的雄伟气度,又通过松云的互动传递出“坚韧不拔”的精神象征。

-

《荷塘月色》(2022):突破传统山水题材,将花鸟元素融入山水意境,画面以荷塘为主体,荷叶以大写意泼墨法表现,浓淡相间,充满动感;荷花则以淡彩勾勒,清雅脱俗;远山以淡墨晕染,如梦似幻,通过“荷塘”这一具象元素,传递出“出淤泥而不染”的人文情怀,体现了山水画“以物言志”的传统。

艺术成就与社会影响

常炳华的艺术成就不仅体现在创作实践上,更体现在对传统艺术的传承与创新推动中,他的作品多次入选全国美展、国际美术双年展等重要展览,并获“中国美术奖”“全国中国画展优秀奖”等多项大奖,多件作品被中国美术馆、中国国家博物馆、上海美术馆等机构收藏,并发表于《美术》《美术观察》等专业期刊,出版有《常炳华山水画集》《新文人山水·常炳华》等著作。

作为艺术教育者,常炳华现任山东艺术学院美术学院教授、硕士研究生导师,多年来培养了一批青年画家,他主张“技进乎道,道法自然”,教学中既强调传统笔墨的锤炼,又鼓励学生深入生活、勇于创新,其学生多在画坛崭露头角,成为推动中国画发展的新生力量,他还积极参与公益艺术活动,通过“艺术进校园”“文化下乡”等形式,普及中国画知识,让更多人感受传统文化的魅力。

艺术理念与传承

常炳华始终认为,中国山水画的根脉在于传统文化,创新则必须立足时代,他提出“三重境界”的艺术理念:“师古人”——传承笔墨技法与文化精神;“师造化”——从自然中汲取灵感;“师心源”——以情感统领创作,最终达到“物我两忘”的境界,他反对为创新而创新的“形式主义”,主张“笔墨当随时代”,但这种“随时代”并非简单地追逐西方艺术潮流,而是在传统笔墨的基础上,融入当代人的审美体验与情感表达,让山水画在新时代焕发生机。

他常说:“山水画不仅是风景的描绘,更是心灵的安放。”在快节奏的现代生活中,他的作品如同一剂“心灵良药”,让观者在雄浑的笔墨、灵动的意境中感受到自然的宁静与文化的力量,这正是他对中国画“成教化、助人伦”社会功能的当代诠释。

常炳华艺术风格演变简表

| 时期 | 风格特点 | 代表技法 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 传统范式重构,清雅幽静 | 披麻皴、浅绛设色 | 《溪山清远图》(1995) |

| 中期(2000s-2010s) | 南北宗融合,注重写生与层次感 | 积墨法、破墨法 | 《泰山日出》(2008) |

| 晚期(2010s至今) | 新文人山水,意象化表达,强调情感抒发 | 大写意、淡彩结合、书法用笔 | 《家山秋韵》(2020) |

相关问答FAQs

Q1:常炳华的山水画如何体现“传统与当代的结合”?

A1:常炳华的传统根基体现在对宋元笔墨技法的精研与“天人合一”哲学思想的继承,如披麻皴、解索皴的运用,以及“意境”的营造;当代性则体现在两方面:一是题材上,他不仅描绘传统山水,也加入荷塘、城市远山等现代意象,贴近当代生活;二是语言上,他融合南北宗画风,突破传统设色局限,将书法的笔意与构成意识融入画面,使作品既有古典韵味,又具现代视觉冲击力,实现了“笔墨当随时代”的创新。

Q2:常炳华在艺术教育中强调“技进乎道”,这一理念如何体现在他的教学中?

A2:“技进乎道”是常炳华教学的核心,他认为技法是基础,但最终要上升到“道”的精神层面,教学中,他一方面要求学生临摹大量传统范本,锤炼笔墨、构图等基本功;他带领学生深入名山大川写生,让学生在自然中体会“造化”之妙,理解“外师造化,中得心源”的真谛;他引导学生研读画论、诗词,提升文化修养,使技法服务于情感表达与精神追求,最终达到“从心所欲不逾矩”的艺术境界。