刘玉龙作为当代书法界的重要践行者,以其深厚的传统功底与鲜明的时代个性,在行草书领域独树一帜,他立足晋唐经典,融汇碑帖之长,将笔墨技法与文化精神熔铸一体,形成了“雄健而不失灵秀,古朴而富有新意”的艺术风貌,其作品既见传统法度的严谨,又显当代审美的自由,成为连接古典书法与现代审美的重要桥梁。

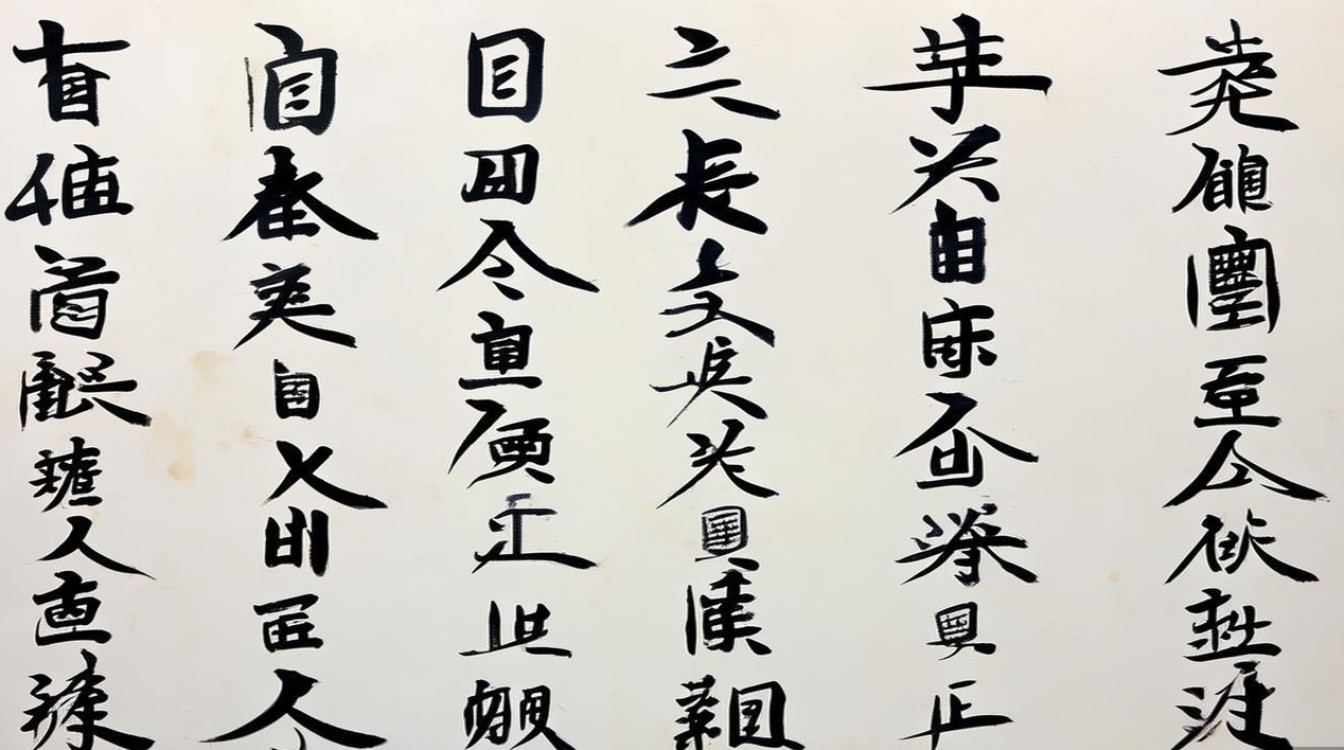

刘玉龙的书法之路,始于对传统的深度叩问,早年遍临《兰亭序》《祭侄文稿》等晋唐经典,深得王羲之的飘逸、颜真卿的雄浑;后攻习宋人米芾、王铎,取其“刷字”的率意与“连绵”的气势;兼及汉隶《张迁碑》的朴拙、北魏《张猛龙碑》的方劲,碑帖互鉴,形成了“以帖为体,以碑为用”的取法路径,他强调“师古不泥古”,主张在继承中求变,认为“传统是根,创新是魂”,这种理念贯穿于其创作始终,使其作品既扎根传统土壤,又焕发时代生机。

刘玉龙的书法风格,集中体现在行草书的用笔、结字与章法之中,其用笔方圆兼备,刚柔相济:起笔多逆锋藏锋,含蓄内敛;行笔中锋为主,辅以侧锋,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,力道沉实而富有弹性;收笔或顿笔回锋,或出锋轻提,尽显节奏变化,结字上,他打破平正之态,以欹取正,疏密有致,或扁或长,或正或欹,于动态平衡中见巧思,章法布局更是独具匠心,字与字、行与行之间顾盼生姿,虚实相生,整体气势贯通,既有“大珠小珠落玉盘”的灵动,又有“黄河之水天上来”的奔放,具体技法特点可参考下表:

| 技法类别 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 起笔 | 逆入平出,藏锋为主 | 含蓄蕴藉,避免轻浮 |

| 行笔 | 中锋为主,提按分明 | 力透纸背,富有弹性 |

| 收笔 | 顿挫回锋,出锋利落 | 干净利落,余韵悠长 |

| 结字 | 欹正相生,疏密有致 | 动态平衡,奇正相生 |

| 章法 | 虚实相生,行气贯通 | 气势磅礴,节奏鲜明 |

刘玉龙的书法不仅是笔墨技法的展现,更是文化精神的载体,他常书古典诗词、哲思短句,将文字内容与形式美感融为一体,使“书为心画”的理念得以彰显,其作品中既有“会当凌绝顶”的豪迈,也有“采菊东篱下”的淡泊,体现了当代文人对传统文化的深刻理解与对时代精神的积极回应,他认为“书法是文化的符号,更是心灵的映照”,因此在创作中始终注重文化修养的积淀,使作品具有超越形式的精神力量,这种“技进乎道”的追求,使其作品超越了单纯的书法技巧,成为传递文化基因与人文情怀的重要媒介。

刘玉龙以数十年的笔墨耕耘,在书法传统与现代之间架起了一座桥梁,他的作品既有传统的厚度,又有时代的高度,为当代书法的发展提供了宝贵的启示,在未来,相信他将继续以笔墨为媒介,传承中华文化基因,书写更多兼具艺术价值与文化内涵的佳作。

FAQs: 问:刘玉龙书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面? 答:刘玉龙的碑帖融合主要体现在三个方面:一是用笔上,帖学的流畅婉转与碑学的方劲拙朴相结合,如行笔中融入隶书的“蚕头燕尾”,收笔时保留魏碑的斩钉截铁;二是结字上,帖学的欹侧灵动与碑体的端庄方正相统一,既打破平正,又不失法度;三是气息上,帖学的雅致书卷气与碑学的雄浑金石味互为补充,使作品既有文人的温润,又有金石的刚健。

问:初学者如何学习刘玉龙书法风格? 答:初学者学习刘玉龙书法风格,建议分三步走:第一步,打好传统基础,先临摹《兰亭序》《十七帖》等帖学经典,掌握行草书的基本笔法和结字规律;第二步,融入碑意,适当临习《张迁碑》《张猛龙碑》等碑刻,体会方笔、涩笔的运用,增强线条的质感和力量;第三步,结合刘玉龙的作品,分析其“碑帖融合”的具体手法,如用笔的提按变化、结字的欹正处理、章法的虚实布局,通过临摹与创作结合,逐步形成自己的理解,注重文化修养的提升,以“心手相应”为目标,避免单纯追求形似。