邵东野书法作为当代书坛颇具个人面貌的艺术实践,其创作既扎根于传统书法的深厚土壤,又融入了当代审美意识的创新表达,形成了兼具金石气韵与书卷气息的独特风格,在数十年的艺术探索中,邵东野以“守正创新”为核心理念,在碑帖融合的道路上不断突破,其作品不仅展现出对笔墨语言的精准把控,更传递出对生命与文化的深刻体悟,逐渐成为连接古典书法精神与当代艺术语境的重要桥梁。

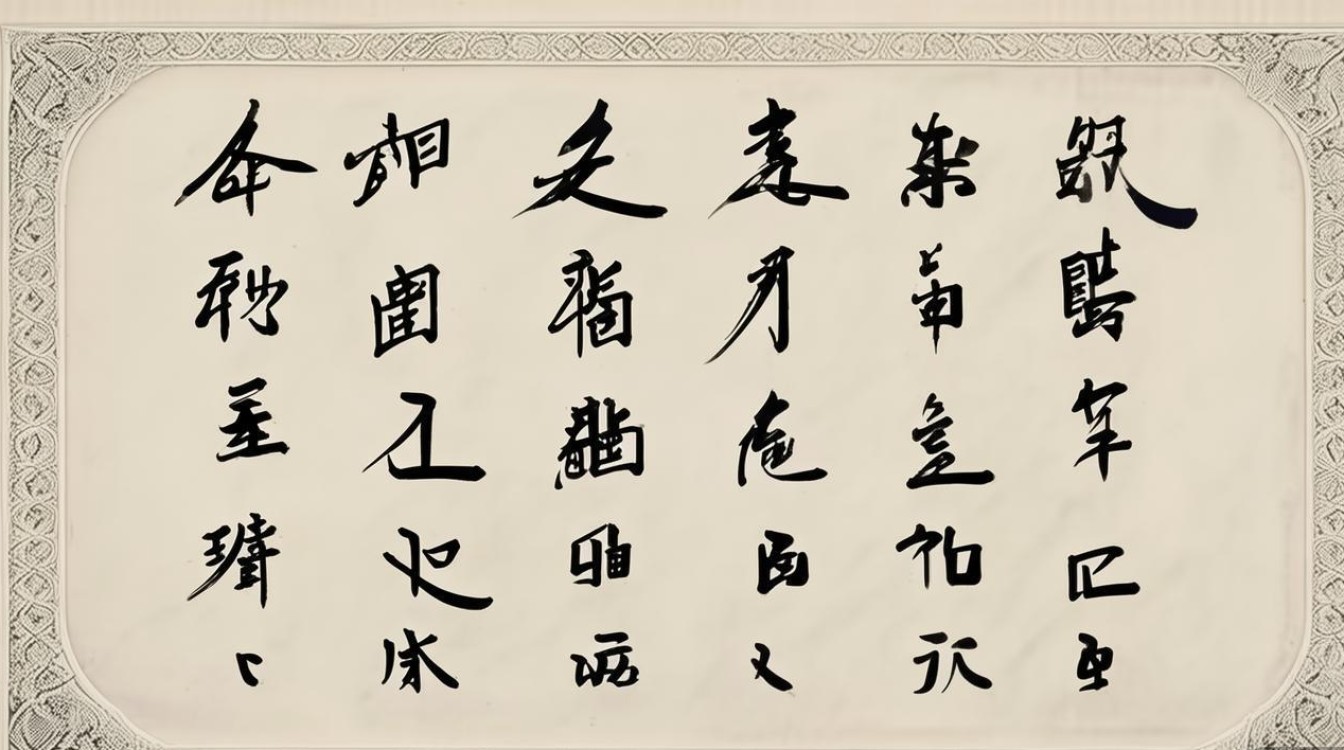

邵东野的书法艺术以行草书为擅长,兼及楷、隶、篆诸体,其中行草书成就最为突出,他的行草作品在章法上追求“疏可走马,密不透风”的视觉节奏,通过字形的欹正相生、字距的疏密对比、行气的贯通跌宕,营造出一种动态平衡的美感,用笔上,他以中锋为主,侧锋为辅,线条刚柔并济,既有“屋漏痕”的凝练厚重,又有“锥画沙”的劲挺遒劲,在墨法运用上,他善于浓淡枯湿的变化,蘸墨饱满处如“绵里裹铁”,枯笔飞白处似“万岁枯藤”,墨色层次丰富,增强了作品的空间感与生命力,其结字既取法二王的秀逸灵动,又融入碑学的雄强方折,形成“奇正相生”的审美特质——看似欹侧险绝,实则重心沉稳;看似率性自然,实则匠心独运,展现出“从心所欲不逾矩”的高超境界。

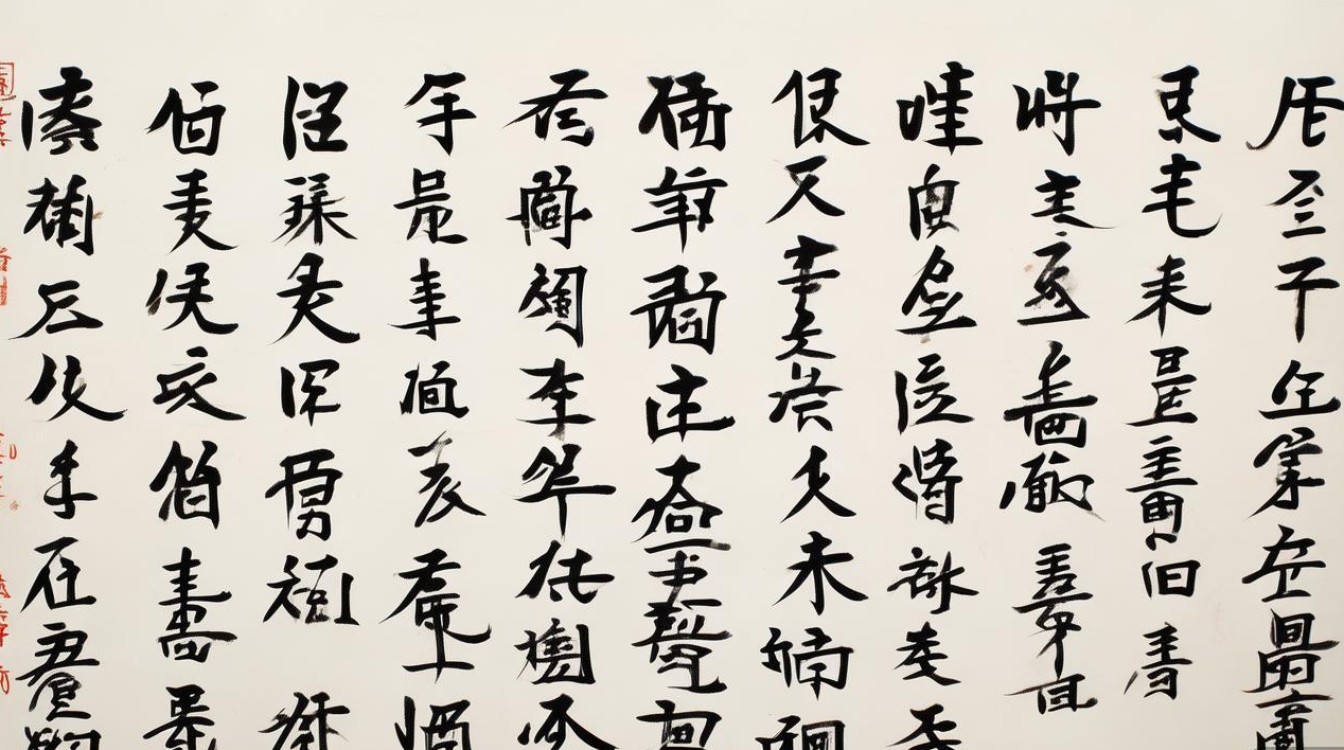

从艺术渊源来看,邵东野的书法根植于对传统的深度研习,他早年遍临晋唐经典,对《兰亭序》《祭侄文稿》《黄州寒食帖》等“天下三大行书”心摹手追,深刻理解帖学“尚韵”的审美内核;后转攻汉碑、魏碑,如《张迁碑》《郑文公碑》等,汲取碑学“尚势”的雄浑气象,逐渐形成“以帖为体、以碑为用”的创作路径,他曾坦言:“书法的传统是一条长河,不能割断源头,也不能原地踏步。”在继承传统的同时,他注重从当代文化语境中汲取养分,将现代构成意识融入章法布局,将个人情感体验注入笔墨线条,使作品既保留古典书法的笔墨精神,又具有鲜明的时代气息,其作品《赤壁赋》长卷,在传统行草笔意的基础上,通过字形的大小错落、线条的粗细变化、墨色的浓淡交替,营造出“乱石穿空,惊涛拍岸”的视觉张力,却又在章法的整体气韵上保持和谐统一,实现了古典文本内容与当代形式语言的有机融合。

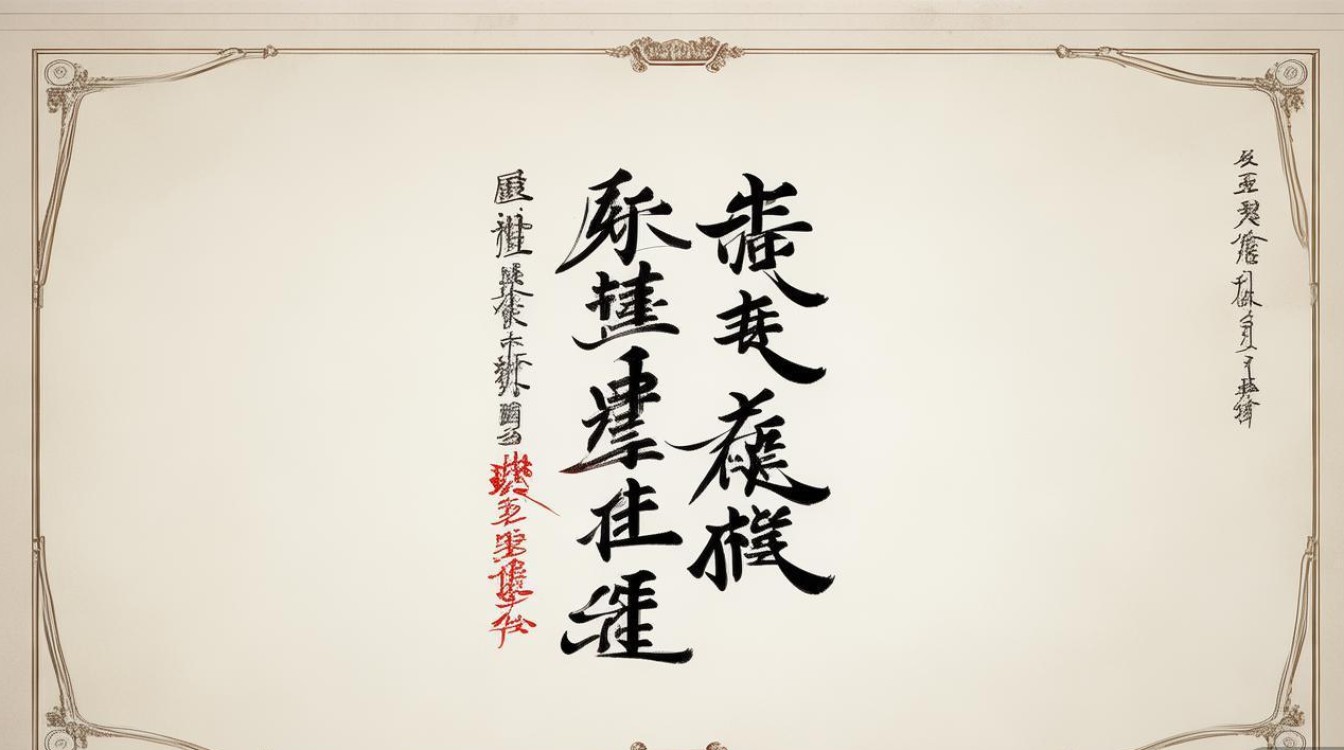

邵东野的书法创作不仅追求形式美感,更强调“书为心画”的精神表达,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是艺术家人格修养、文化积淀与生命感悟的综合体现,他的作品中始终贯穿着一种“文以载道”的人文关怀,无论是书写古典诗词,还是自作诗文,他都力求通过笔墨传递文字背后的文化内涵与情感温度,其楷书作品《心经》,结字端庄严谨,笔力内敛含蓄,线条如“玉箸”般圆润劲挺,在静穆中透露出平和空灵的禅意,体现出对传统文化的敬畏之心;而草书作品《将进酒》,则以奔放淋漓的笔触、跌宕起伏的节奏,将李白诗歌中的豪迈气概与浪漫情怀展现得淋漓尽致,观之如闻其声,如感其情,达到“书情画意”的完美统一,在创作理念上,他主张“技进乎道”,即通过笔墨技巧的锤炼,最终达到“天人合一”的艺术境界,这一理念贯穿于其创作的全过程。

在业界评价中,邵东野的书法艺术得到了广泛认可,著名书法评论家李刚田曾评价其作品:“邵东野的书法以帖学为根基,以碑学为筋骨,用笔沉雄而不失灵动,结字奇崛而归于平正,在当代书坛独树一帜。”他的作品多次入选全国书法展、中韩书法展、国际书法交流展等重要展览,并被中国美术馆、中国国家博物馆、江苏省美术馆等专业机构收藏,同时被《中国书法》《书法》等专业期刊专题介绍,产生了广泛的影响,他还致力于书法教育,担任多所高校的书法客座教授,通过讲座、工作坊等形式,传播书法艺术,培养了众多青年书法爱好者,为当代书法的传承与发展做出了积极贡献。

邵东野书法的艺术成就,不仅体现在笔墨技巧的精湛与形式语言的创新,更体现在其对书法精神的坚守与拓展,他用自己的实践证明,传统书法并非一成不变的标本,而是可以在当代文化语境中焕发新生机的活态传统,在全球化与多元化的今天,邵东野的书法探索为传统艺术的当代转型提供了有益的启示——只有扎根传统、立足时代、勇于创新,才能使书法艺术在新的历史条件下保持旺盛的生命力,继续承载中华文化的精神基因,走向更加广阔的未来。

以下是邵东野书法艺术成就概览:

| 项目 | |

|---|---|

| 书体擅长 | 行草书为主,兼及楷、隶、篆诸体 |

| 代表作品 | 《赤壁赋》长卷、《心经》楷书、《将进酒》草书、《岳阳楼记》行楷等 |

| 艺术特色 | 碑帖融合,笔力雄健,章法疏密有致,墨色层次丰富,兼具金石气韵与书卷气息 |

| 参展经历 | 多次入选全国书法展、中韩书法展、国际书法交流展等 |

| 学术研究 | 发表《碑帖融合的当代实践》《书法创作的情感表达》等论文 |

| 教育贡献 | 担任多所高校书法客座教授,培养青年书法爱好者 |

相关问答FAQs:

问:邵东野书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:邵东野的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法融合,他以帖学的“使转”笔法为基础,融入碑学的“方折”笔意,使线条既有帖的流畅婉转,又有碑的劲挺方刚;二是结字融合,取法帖学的欹侧灵动与碑学的方正雄强,形成“奇正相生”的结字特点,看似险峻实则稳定;三是气韵融合,既保留帖学的“尚韵”追求,强调作品的抒情性与书卷气,又汲取碑学的“尚势”精神,注入雄浑厚重的金石气息,最终达到“刚柔相济、碑帖互彰”的艺术效果,其行草作品中,常以碑的方笔起笔,以帖的圆笔收笔,转折处既有“折钗股”的圆润,又有“屋漏痕”的苍涩,实现了碑帖笔意的有机统一。

问:初学者学习邵东野书法应从哪些入手?

答:初学者学习邵东野书法,建议分三步走:第一步,打牢传统基础,先从临摹经典碑帖入手,重点练习二王行书(如《兰亭序》《圣教序》)的用笔与结字,同时辅以汉碑(如《张迁碑》)的方笔训练,理解碑帖的基本笔法差异;第二步,分析其作品特点,选取邵东野的代表行草作品(如《赤壁赋》局部),通过单字临摹与通篇临摹,掌握其章法布局的疏密变化、墨色浓淡的层次处理以及字形大小错落的节奏感;第三步,注重文化修养与情感表达,书法不仅是技巧,更是心性的体现,建议多读古典诗词、书法理论,提升文化素养,在临摹中尝试融入个人情感,避免机械复制,可关注邵东野的书法讲座或教学视频,直观学习其用笔技巧与创作思路,循序渐进,逐步形成自己的理解与风格。