李义兴书法,作为当代书坛颇具代表性的艺术实践,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,在楷书、行书领域独树一帜,李义兴1965年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门文化,后师从著名书法家言恭达,深得帖学精髓,同时旁涉碑版,形成“以帖为骨、以碑为魂”的艺术取向,其书法创作既坚守笔墨法度的严谨,又注重个性情感的抒发,被誉为“当代文人书法的践行者”。

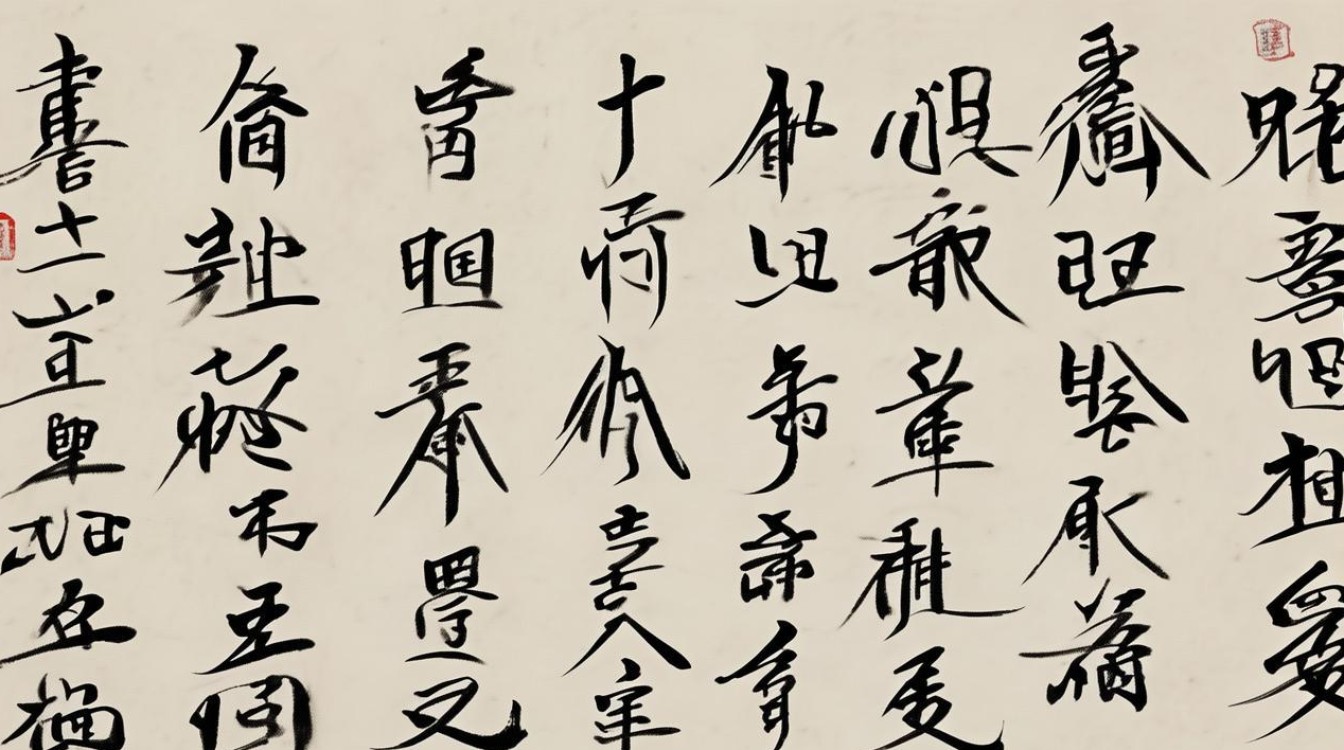

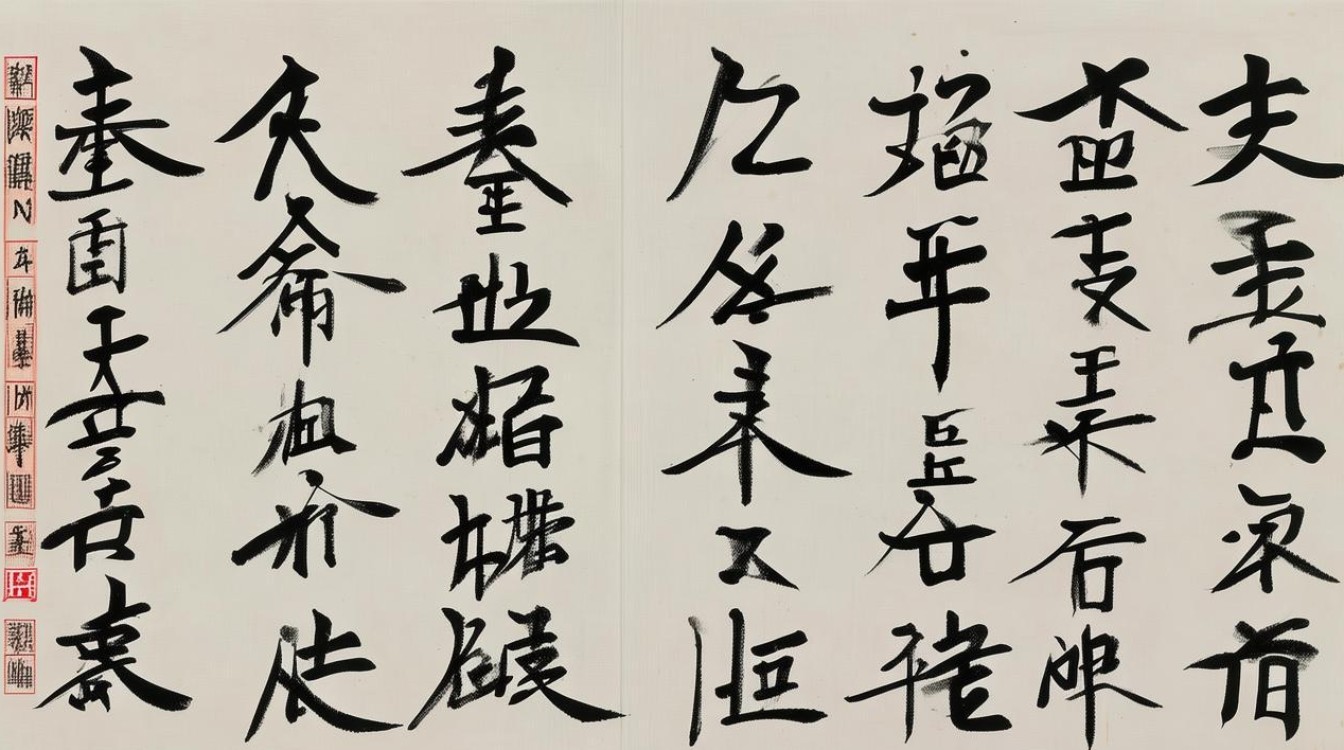

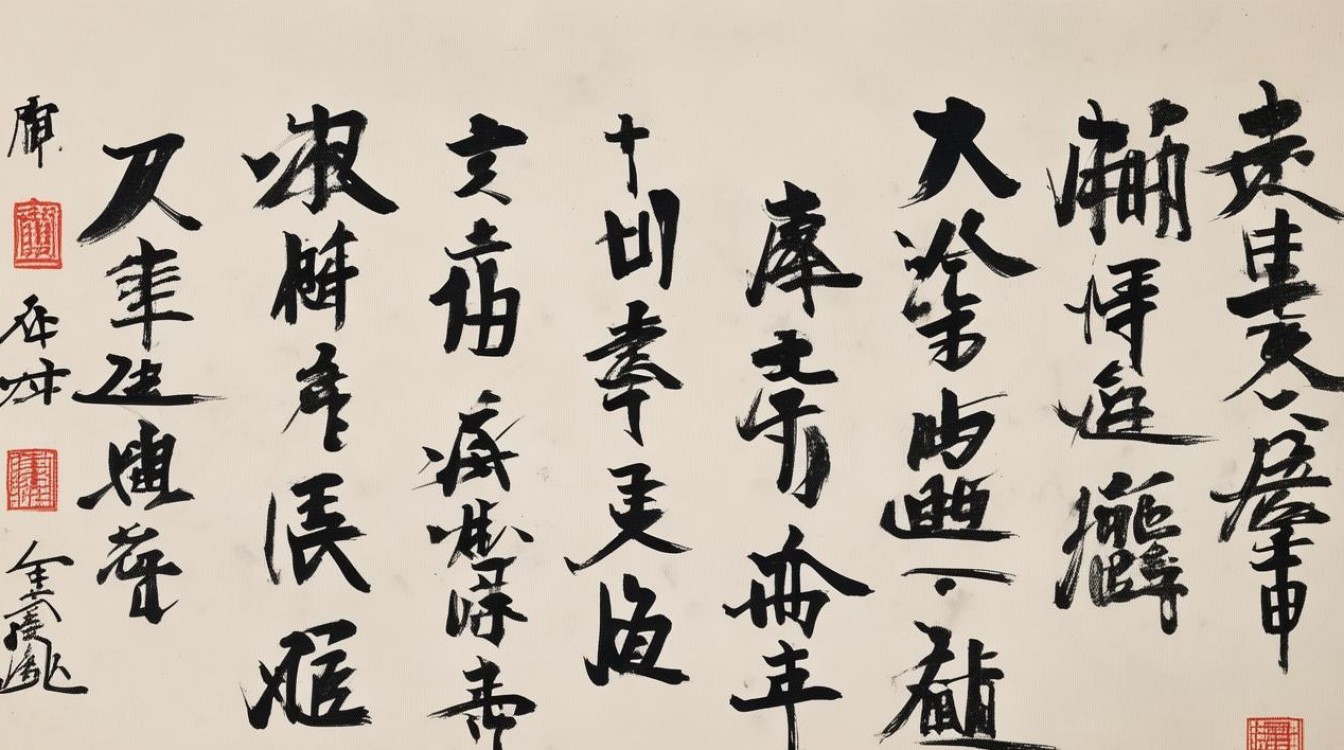

在笔法层面,李义兴主张“笔断意连,气脉贯通”,他擅长中锋用笔,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,刚劲而不失柔韧,兼具力度与弹性,以楷书为例,他取法欧阳询的险峻与颜真卿的浑厚,结字方正端严,笔画间穿插避让,既有“横平竖直”的法度,又通过提按顿挫赋予静态文字以动态美感,行书创作中,他则融合王羲之的飘逸与米芾的跌宕,牵丝连带自然流畅,行气贯通如行云流水,于疾徐节奏中展现情感的起伏,其墨法讲究“浓淡枯湿,变化相宜”,常以浓墨起笔,渐次转淡,枯笔处飞白灵动,形成“燥润相杂,浓淡相生”的视觉效果,增强了作品的层次感与感染力。

在结构章法上,李义兴追求“既守正又出奇”,他打破传统书作的“行列整齐”,通过字形大小、疏密、欹正的对比,营造“奇正相生”的平衡感,如作品《兰亭集句》,单字结构在楷书的端庄基础上,融入行书的欹侧变化,字与字之间顾盼生姿,行与行之间疏密有致,留白处意境空灵,整体呈现出“密不透风,疏可走马”的章法特色,他注重作品的“形式感”与“精神性”统一,认为书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家文化修养与人格气质的外化,其作品常蕴含“静穆之气”与“流动之韵”,观之令人心旷神怡。

代表作品方面,李义兴的《道德经楷书册》以其沉雄古逸的笔法被誉为“当代楷书典范”,该作结字严谨而不失灵动,笔画厚重中见锋芒,将道家“无为而治”的哲学思想融入笔墨;《行书赤壁赋》则行云流水,气韵生动,通过字形的大小变化与墨色的浓淡交替,再现苏轼笔下赤壁的壮阔意境,其作品多次入选全国书法展,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,成为当代书法传承与创新的重要样本。

| 维度 | 特点 | 代表作品体现 |

|---|---|---|

| 笔法 | 中锋为主,刚柔并济,提按顿挫富有节奏 | 《道德经楷书册》笔画如“铁画银钩”,遒劲有力 |

| 结构 | 欹正相生,疏密有致,动静结合 | 《行书赤壁赋》字形错落,行气贯通 |

| 章法 | 留白考究,虚实相生,整体平衡 | 《兰亭集句》疏密对比,意境空灵 |

| 墨法 | 浓淡干湿变化,层次丰富 | 《行书赤壁赋》墨色由浓转淡,节奏分明 |

FAQs

-

李义兴书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

李义兴的碑帖融合主要体现在“取碑之骨,融帖之韵”:他吸收魏碑的方笔与雄强,如《张黑女墓志》的笔画刚劲,增强线条的力度感;他融入王羲之《兰亭序》的行草笔意,使笔画牵丝自然,情感流畅,在楷书中,他以碑的厚重为骨架,以帖的灵动为血肉,形成“雄而不野,秀而不媚”的风格;行书中则以帖的流畅为基调,辅以碑的方折变化,增强字的张力与节奏感。 -

初学者如何欣赏李义兴书法的“气韵生动”?

初学者可从“三层次”入手:首先观“线条气韵”,感受笔画的力度与节奏,如中锋线条的“如锥画沙”,侧锋线条的“如刀刻斧凿”;其次品“结构气韵”,注意字形的大小、欹正对比,体会“奇正相生”的平衡感;最后悟“整体气韵”,通过作品的行气贯通与留白布局,感受书家情感的流动与意境的营造,例如欣赏《行书赤壁赋》,可先看线条的流畅与墨色的变化,再观字形错落形成的节奏感,最后体会作品传递的豪迈意境,逐步理解“气韵生动”的内涵。