国画家李东风出生于上世纪50年代末的齐鲁大地,自幼浸润在孔孟之乡的文化氛围中,对传统书画展现出超乎常人的天赋与热忱,少年时,他常于泰山脚下观摩古刹碑刻,于曲阜孔庙临摹汉隶碑文,这些早期经历为其艺术创作埋下了深厚的文化根脉,青年时代,李东风考入山东艺术学院国画系,师从著名山水画家黑伯龙、陈维信,系统研习宋元以来的传统笔墨技法,尤对范宽的雄浑、倪瓒的简淡、石涛的恣情深有体悟,毕业后,他并未满足于对传统的摹仿,而是背起画箱游历大江南北,先后深入黄山、桂林、太行山等地写生,在自然山水中提炼“外师造化,中得心源”的创作真谛。

李东风的艺术创作以山水画为主,兼擅花鸟、人物,其作品在笔墨语言上呈现出“浑厚苍劲中见灵秀,清新淡雅里藏骨力”的独特风貌,他主张“笔墨当随时代”,在继承传统“勾皴擦染点”的基础上,融入西画的光影处理与空间构成,使画面既有传统国画的意境之美,又具现代视觉的张力,他的代表作《岱岳朝晖》以泰山为题材,突破传统山水的全景式构图,采用局部特写与夸张视角,以浓淡干湿的墨色层次表现山石的肌理,再以朱砂点染旭日,营造出“红日初升,其道大光”的磅礴气象;而《荷塘清韵》则用淡墨晕染出荷叶的通透感,以焦墨勾勒荷梗的劲挺,配以几只灵动的翠鸟,在空灵中透出生命的活力,其花鸟画常取材于乡野常见的题材,如丝瓜、南瓜、雏鸡等,却能在平凡中见奇崛,用简练的笔墨赋予物象以人格化的精神寄托。

在艺术理念上,李东风强调“画品即人品”,注重画家自身修养与生活体验的融合,他常说:“笔墨是技术的积累,意境是灵魂的流露,若无对生活的热爱与对文化的敬畏,画便只是形骸。”为此,他数十年坚持每日读书、写字、写生,将书法用笔融入绘画,以书入画,使线条更具骨力与韵律,其书法行楷取法颜真卿的雄浑与王羲之的飘逸,结体方正而不失灵动,笔力遒劲,这种书法修养也直接体现在其绘画的皴法与勾勒中,形成了“以书为骨,以墨为韵”的个人风格。

李东风的艺术成就得到了业界的高度认可,其作品多次入选全国美展并获奖,多幅作品被中国美术馆、中国国家画院等机构收藏,他还长期致力于国画教育,在高校任教期间,培养了一批青年画家,其“传统为基、写生为桥、创新为魂”的教学理念影响深远,出版有《李东风山水画集》《国画写生技法解析》等著作,为传承与发展中国画艺术作出了积极贡献。

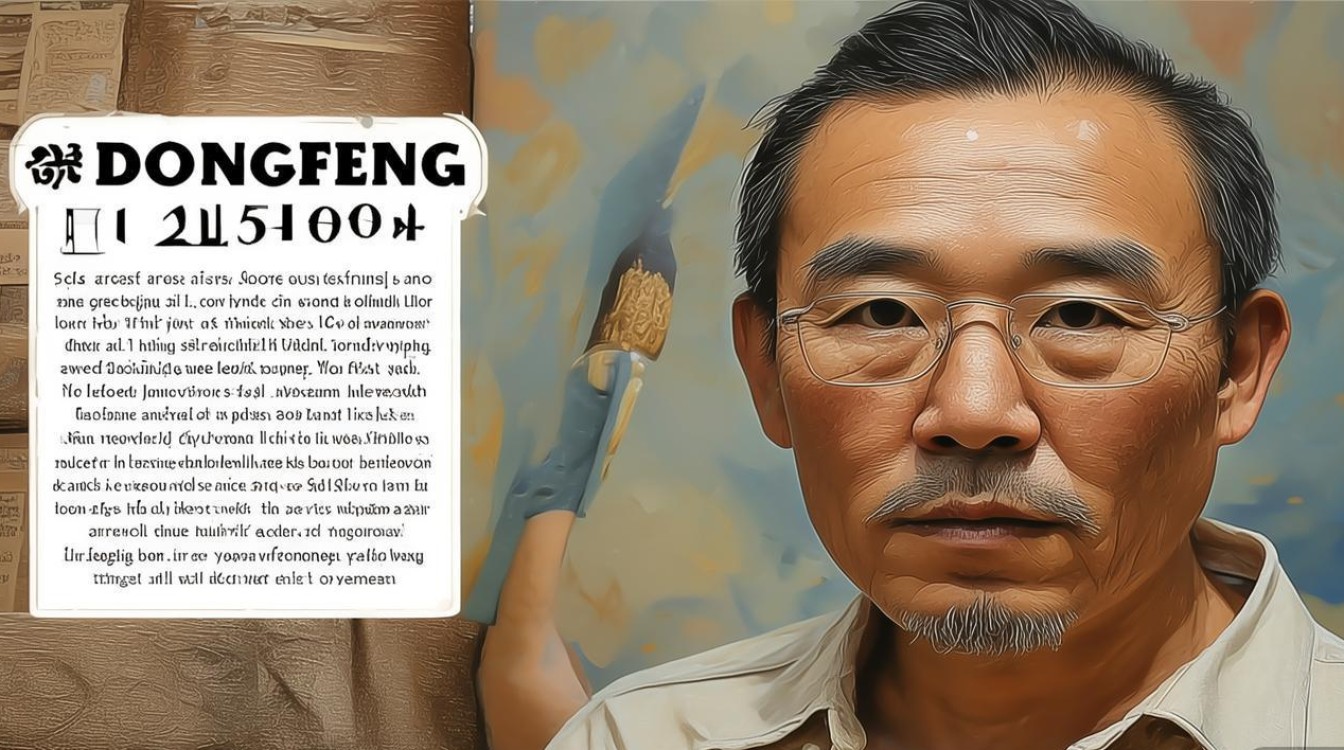

李东风艺术创作阶段与特点

| 创作阶段 | 时间跨度 | 创作特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早年启蒙期 | 1970s-1980s | 临摹传统为主,侧重笔墨基本功训练,受黑伯龙影响较大,风格尚显稚嫩但扎实。 | 《仿石涛山水》《溪山行旅图》 |

| 风格探索期 | 1990s-2000s | 融合南北宗技法,注重写生与传统结合,开始尝试构图创新,画面渐显个人面貌。 | 《泰山松云》《桂林山水甲天下》 |

| 成熟期 | 2000s-2010s | 笔墨凝练,意境深远,形成“浑厚苍劲中见灵秀”的风格,题材拓展至花鸟、人物。 | 《岱岳朝晖》《荷塘清韵》 |

| 变新期 | 2010s至今 | 融入现代审美意识,探索题材与技法创新,关注时代精神,作品更具人文关怀。 | 《新家园》《都市掠影》 |

相关问答FAQs

问:李东风的国画创作中,如何体现“传统与创新”的平衡?

答:李东风在创作中始终以传统为根基,他系统研习宋元明清大家的笔墨技法,尤其注重“气韵生动”“骨法用笔”等传统美学原则;他强调“笔墨当随时代”,通过写生观察自然物象的形态与光影,将西画的构成元素与传统笔墨结合,如在《岱岳朝晖》中,他既保留传统山水的皴法与墨色层次,又采用局部特写的现代构图,以朱砂点染旭日,使传统山水焕发出时代气息,这种“守其神、貌其容”的创新方式,既不失传统韵味,又具当代审美,实现了传统与创新的有机统一。

问:李东风的艺术对当代青年画家有哪些启示?

答:李东风的艺术实践对当代青年画家主要有三点启示:其一,扎根生活与传统的必要性,他数十年坚持写生与临摹,强调“外师造化,中得心源”,提醒青年画家需在传统中汲取养分,在生活中寻找灵感,避免创作流于空洞,其二,艺术修养的全面性,他不仅精于绘画,还注重书法、文学修养,以书入画,以文养画,说明画家需提升综合素养,才能让作品有深度、有灵魂,其三,创新需有度,他反对为创新而创新,主张在理解传统精神的基础上进行突破,启示青年画家应在尊重艺术规律的前提下探索个人风格,而非盲目追求形式上的猎奇。