顾炎武是明末清初杰出的思想家、学者,世称“亭林先生”,其学术成就涵盖经学、史学、地理学、音韵学等多个领域,被誉为清代朴学开山祖,相较于他在学术史上的显赫地位,顾炎武的书法虽非其主业,却因其独特的学者气质与时代背景,形成了独具一格的面貌,成为观察其人格精神与学术追求的重要窗口,作为明遗民,顾炎武一生“以警华为戒,以笃实为宗”,其书法同样摒弃晚明流美的书风,转而追求“质实”“沉郁”的审美取向,字里行间既见学者之严谨,亦藏遗民之孤愤,堪称“学者书法”的典范。

书法风格:以“质实”为宗,融学术于笔墨

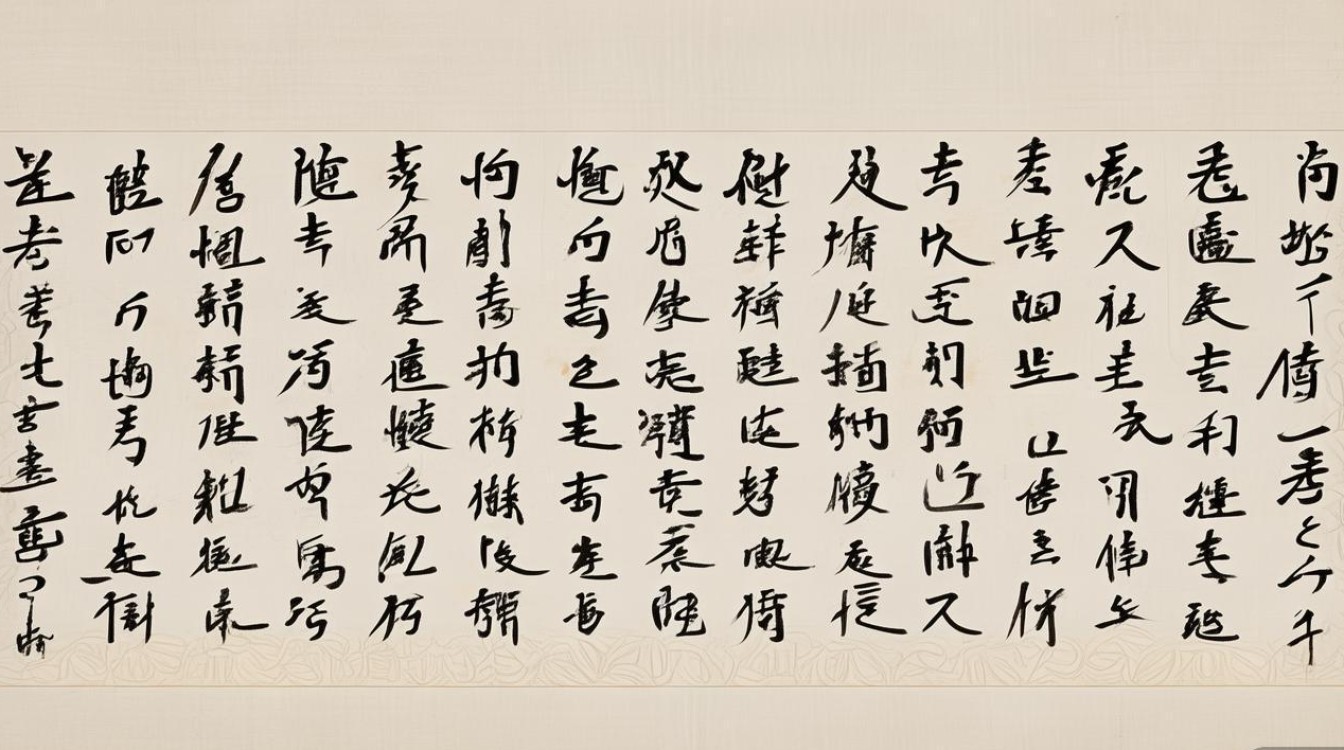

顾炎武的书法以行书、楷书为主,偶涉隶书,整体风格可概括为“朴厚沉郁,笔近质实”,这一风格的形成,既与他所处的时代环境密切相关,亦是其学术思想与人格追求的外化。

书体选择:以实用为本,不尚奇巧

顾炎武的书法活动多与学术实践相伴,如手稿撰写、书信往来、碑刻题跋等,其书体选择以“适用”为首要原则,楷书多用于严谨的学术笔记,如《日知录》手稿(残存部分),字形方正,结构紧密,点画沉稳,少有连笔与夸张的提按,体现出“一字不苟”的治学态度;行书则见于书信与题跋,如《与颜参军书》,笔势连贯却不失节奏,字形大小自然错落,无晚明行书的“连绵缠绕”,而是以“断笔”求“气贯”,于简朴中见流畅,偶作隶书,如《隶辨》题跋,取法汉碑,笔画厚重,波磔含蓄,与其“实事求是”的学术主张相呼应,避免过度装饰化的“今隶”习气。

笔法与结字:中锋为主,以“拙”代“巧”

晚明书法受董其昌“南北宗论”影响,流行“秀逸”“空灵”的帖学风格,至王铎、傅山等人更趋狂放,顾炎武对此持批判态度,他在《日知录》中虽未专论书法,但强调“文须有益于天下”,其笔法亦以“有益”为准则——多用中锋,侧锋点缀极少,线条圆浑厚实,如“屋漏痕”,少提按变化,却充满张力,结字上,他反对奇崛险绝,以“平正”为基,字形多呈方形,重心下沉,笔画分布均匀,如“千字文”般规整却不呆板,这种“拙”笔背后,是他反对“虚浮”学风、追求“笃实”精神的体现:正如其学术主张“无体无方,惟变所适”,书法之“拙”实则是“去伪存真”的自然流露。

章法与意境:疏朗肃穆,寓孤愤于沉静

顾炎武书法的章法整体呈现出“疏朗”与“肃穆”的特点,行距宽于字距,字与字之间留白较多,无拥挤之感,这与晚明书法的“密不透风”形成鲜明对比,这种布局或许与实用需求相关(便于修改批注),但也暗合其“博学于文,行己有耻”的人格——内心疏朗,故笔下不迫促;心怀孤愤,故气质不张扬,其传世作品如《天下郡国利病书》残稿(部分),虽为随手所记,却字字独立,行行分明,即便偶有涂改,亦不凌乱,于沉静中透出学者治学的严谨与遗民不屈的风骨。

学术思想与书法的互文:字如其人,书为心画

顾炎武的书法与其学术思想、人格精神密不可分,堪称“字如其人”的典型,他一生以“明道救世”为己任,学术上主张“经世致用”,反对“空谈心性”;人格上坚守“忠节”,不仕清朝,晚年北游四方,考察山川形胜,以图“复明”,这些特质均深刻烙印在其书法之中。

“经世致用”与书法的“实用化”

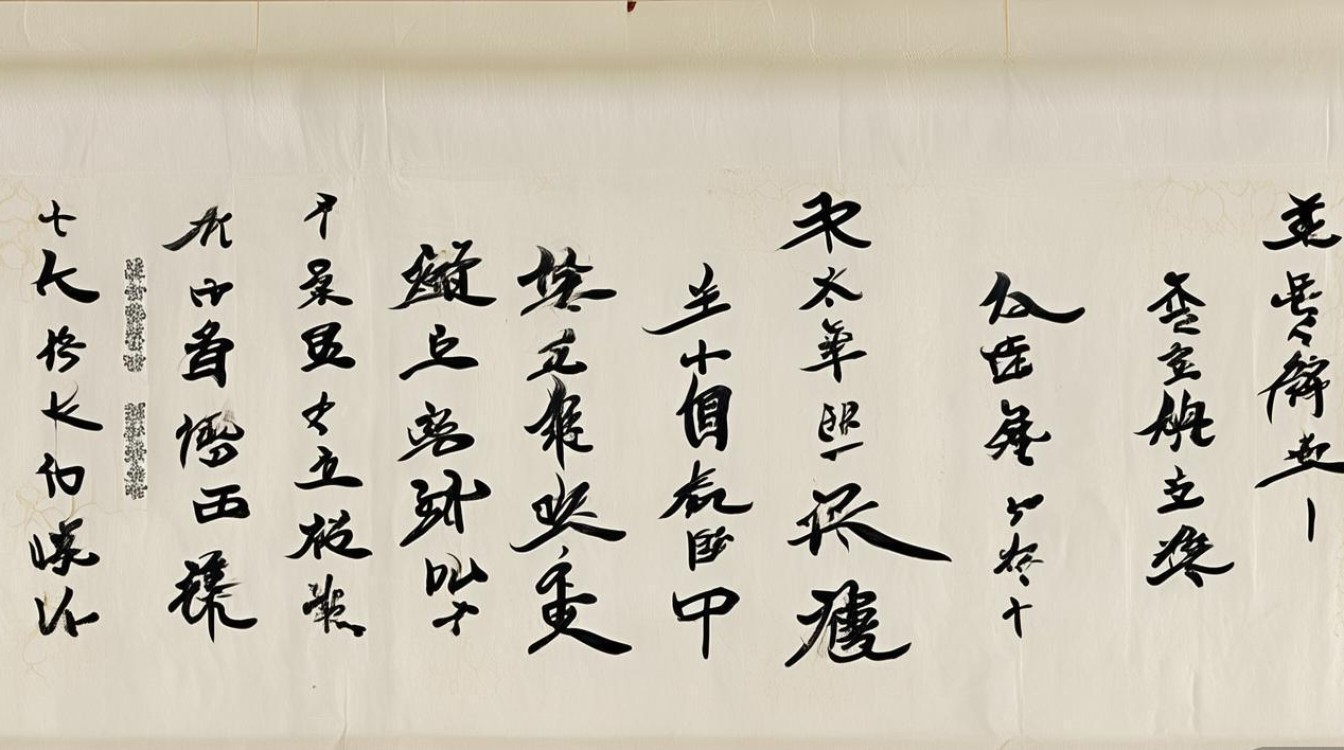

顾炎武认为“君子之为学,以明道也,以救世也”,书法作为“学者之末”,自然也需服务于“明道”与“救世”,他的书法极少追求纯粹的艺术表现,而是以“记录思想、传播学术”为首要功能。《日知录》手稿中,大量修改痕迹(如增补、删划)清晰可见,笔画虽简朴,却承载着其“日知其所亡”的治学精神;《天下郡国利病书》的书写更是以“清晰易辨”为准则,字形方正,笔画清晰,便于后世学者研读,这种“实用化”的书法观,与其“文须有益于天下”的文学主张一脉相承,笔墨间无丝毫炫技之心,唯有“务实”之志。

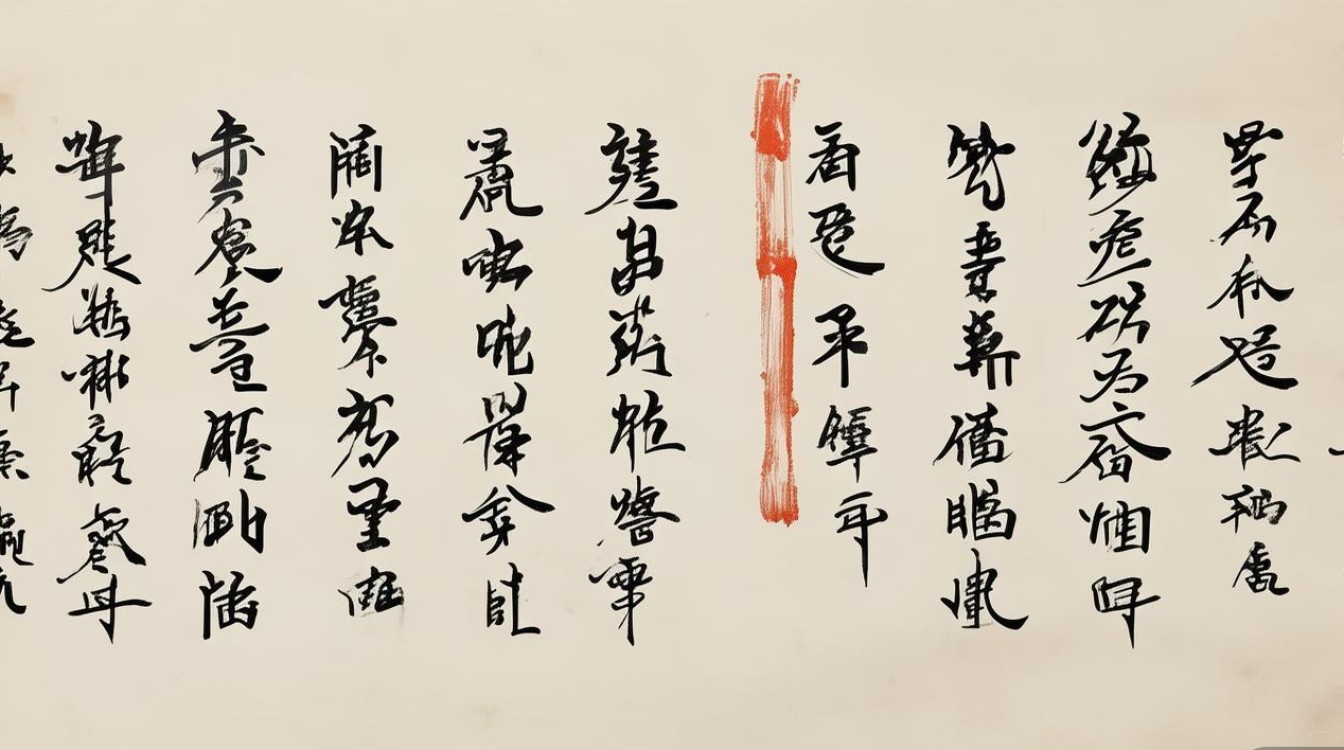

“遗民气节”与书法的“沉郁”气质

作为明遗民,顾炎武的书法中始终贯穿着一种“沉郁”的气质,他晚年北游,历经“甲申之变”“鼎革之痛”,内心充满对故国的怀念与对现实的悲愤,这种情感并非通过狂放的笔宣泄,而是内化为书法的“沉厚”与“含蓄”,其行书《与友人书》,笔速较缓,线条凝重,转折处多“圆笔”少“方笔”,无锋芒毕露之感,却暗藏“刚毅”之力;楷书《孝经》题跋,字形端庄,笔画如“铁画银钩”,于规整中透出不屈之气,正如清代学者包世臣在《艺舟双楫》中所评:“亭林先生书,如浑金璞玉,见者知为宝贵,而无以名其妙。”这种“无以名其妙”的“妙”,正是其遗民风骨与学者风度的交融。

传世作品与历史影响:学者书法的典范

顾炎武的书法作品传世不多,多为手稿、书信及少量题跋,却因其独特的学术价值与人文内涵,在书法史上占据重要地位。

传世作品概览

- 《日知录》手稿:现存上海图书馆,残存十余页,为顾炎武中年时撰写笔记的原始稿,楷书书写,字迹工整,修改痕迹密集,如“礼”字多次涂改,“道”字旁注补充,可见其“一字不苟”的治学态度。

- 《与颜参军书》:行书,纸本,现藏故宫博物院,内容多为讨论学术与时事,笔势流畅,字形大小自然,笔画间偶有飞白,于朴厚中见灵动,是其行书的代表作。

- 《隶辨》题跋:隶书,为其考订隶体字著作所作,取法《曹全碑》《礼器碑》,笔画厚重,波磔内敛,结构方正,体现其“实事求是”的学术精神。

历史影响与地位

顾炎武的书法在清代书法史上的意义,不仅在于其艺术风格,更在于其“学者书法”的范式价值,清代中期,随着朴学的兴起,以戴震、段玉裁、王念孙为代表的考据学家,其书法普遍呈现出“质朴”“严谨”的特点,这与顾炎武的影响密不可分,他们主张“书为心画”,认为书法应体现学者的学识与品格,而非单纯的笔墨技巧,顾炎武的“质实”书风,正是这种观念的源头。

相较于专业书法家(如王铎、傅山)的“艺术化”书法,顾炎武的书法更强调“文化性”与“精神性”,它不是为展厅而作的“作品”,而是学者日常生活的“痕迹”,却因其承载的思想与人格,成为后世理解明末清初知识分子精神世界的重要媒介,正如他所言“君子之为学也,非利己而已也,有以利乎天下也”,其书法虽“小道”,却亦“有以利乎天下”——以笔墨传递精神,以书写承载道义。

顾炎武书法与晚明书风对比简表

为更直观呈现顾炎武书法的独特性,以下将其与晚明主流书风对比:

| 对比维度 | 顾炎武书法 | 晚明主流书风(以董其昌、王铎为例) |

|---|---|---|

| 审美取向 | 质实、沉郁、朴拙 | 秀逸(董)、狂放(王) |

| 笔法特点 | 中锋为主,少提按,线条圆浑厚重 | 侧锋并用,提按丰富,线条流畅多变 |

| 结字形态 | 方正平正,重心下沉,分布均匀 | 奇崛险绝,大小错落,欹侧多姿 |

| 章法布局 | 疏朗开阔,行距宽于字距 | 密集或连绵,字行间呼应紧密 |

| 功能定位 | 学术实用(手稿、书信),承载思想 | 艺术创作(条幅、手卷),追求表现力 |

| 精神内核 | 经世致用、遗民孤愤、笃实严谨 | 个性解放、文人雅趣、禅意空灵 |

相关问答FAQs

问:顾炎武的书法与专业书法家(如王铎、董其昌)相比,最大的区别是什么?

答:最大的区别在于“功能定位”与“精神内核”,王铎、董其昌等晚明书家以书法为“艺术创作”,追求笔墨技巧的极致与个人风格的表现,如王铎的“连绵草书”、董其昌的“淡墨行书”,均以艺术性为核心;而顾炎武的书法以“学术实用”为主,服务于手稿撰写、书信往来等日常活动,其首要功能是“记录思想”,艺术性则退居其次,精神内核上,专业书家更强调“个性”与“雅趣”,而顾炎武的书法则承载“经世致用”的学术思想与“遗民孤愤”的家国情怀,是“学者人格”的外化,而非单纯的笔墨游戏。

问:顾炎武的书法对后世有何影响?为何能成为“学者书法”的典范?

答:顾炎武的书法对后世的影响主要体现在“范式引领”上,清代朴学兴起后,以戴震、段玉裁为代表的考据学家,普遍推崇“书为心画”,主张书法应体现学者的学识与品格,而非追求艺术形式的华美,顾炎武的“质实”“朴厚”书风,因其与“经世致用”的学术主张高度契合,自然成为朴学家的典范,其影响具体体现在:一是强调“实用优先”,书法以清晰、易读为要;二是追求“人书合一”,书法风格与学者人格统一;三是反对“炫技”,笔墨服务于内容而非形式,这种“学者书法”的传统,深刻影响了清代至民国的文人书法,成为中国书法史上一道独特的风景线。