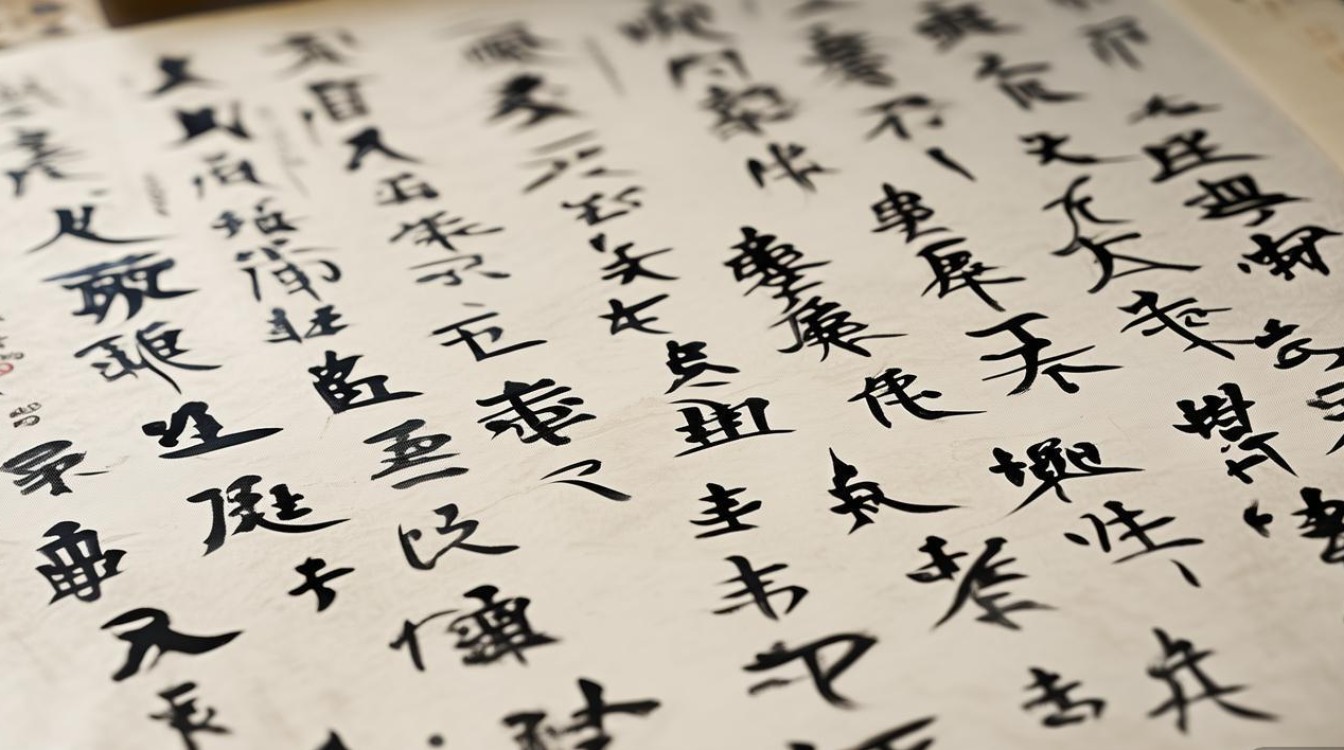

书法墨迹帖,作为书法艺术最直接的载体,是指书法家在纸、绢、帛等材料上书写的原始墨迹,未经刻板传拓,保留了书家运笔时的提按、使转、墨色浓淡等细微变化,被誉为“书法艺术的活化石”,它与刻帖、拓片相比,具有更高的真实性与艺术感染力,是后世研究书法技法、风格演变及书家精神世界的重要依据,从先秦的简牍到明清的册页,墨迹帖历经千年传承,不仅记录了中国书法的发展脉络,更凝聚了历代文人的审美情趣与人文情怀。

书法墨迹帖的历史演进

书法墨迹帖的历史与中国文字的发展同步,可追溯至先秦时期,早期的墨迹载体以竹简、木牍为主,如战国时期的楚简(如《包山楚简》《郭店楚简》),其线条瘦劲,结构自由,体现了篆书向隶书过渡时期的特征,秦汉时期,随着纸张的发明与普及(东汉蔡伦改进造纸术后),墨迹书写的材料更为便捷,汉代简牍(如《居延汉简》《武威汉简》)中,隶书的“蚕头燕尾”“波磔分明”已成熟,笔法中开始蕴含提按顿挫的变化。

魏晋时期是书法艺术的自觉时代,文人书家群体崛起,墨迹帖的艺术性达到新高度,王羲之、王献之父子为代表的“二王”书风,将行书、草书推向极致,其作品如《兰亭序》(冯承素摹本,因原迹失传,摹本亦被视为墨迹的重要参照)、《快雪时晴帖》等,笔法“不激不厉,而风规自远”,线条如行云流水,章法自然天成,成为后世行草书的典范,这一时期的墨迹帖多用于尺牍、文稿,内容多为日常交往,却因书家的艺术修养而超越实用,成为“无意于佳乃佳”的经典。

唐代书法尚法,楷书、草书成就卓著,墨迹帖以楷书、行草为主,欧阳询《卜商帖》、褚遂良《倪宽赞》、颜真卿《祭侄文稿》《刘中使帖》等,或笔力险劲,或气势磅礴。《祭侄文稿》作为“天下第二行书”,以沉痛的笔触、枯润相间的墨色,记录了颜真卿对侄子的哀思,情感与技法高度融合,展现了唐代书法的雄浑气象,怀素的《自叙帖》则以狂草著称,笔势连绵不绝,如“骤雨旋风”,将草书的抒情性发挥到极致。

宋代书法尚意,文人书家强调“书为心画”,墨迹帖更注重个人意趣的表达,苏轼《黄州寒食帖》用笔肥厚多肉,字形扁斜,情感跌宕,被誉为“天下第三行书”;黄庭坚《松风阁诗卷》笔法开张,结构奇崛,体现其“长枪大戟”的个人风格;米芾《蜀素帖》《苕溪诗卷》则以“刷字”著称,笔法跳跃,章法变化多端,展现了宋代尚意的书风,元明时期,赵孟領倡“复古”,取法晋唐,其《洛神赋》《前后赤壁赋》墨迹笔法圆润,结体秀美;明代文徵明、董其昌等人的墨迹则追求淡雅平和,体现了文人的闲适情趣,清代碑学兴起,但帖学仍存,傅山、王铎等人的墨迹在继承传统的基础上,融入了强烈的个性与时代气息。

书法墨迹帖的分类与特点

书法墨迹帖可根据书体、用途、载体等维度进行分类,不同类型的墨迹帖各有其艺术特色。

(一)按书体分类

书法墨迹帖涵盖篆、隶、楷、行、草五种书体,各体墨迹均展现了独特的审美价值。

- 篆书墨迹:现存较少,先秦石鼓文(墨迹本)、秦代诏版(摹本)等,线条匀称,结构对称,体现了篆书的庄重典雅。

- 隶书墨迹:以汉简为代表,如《居延汉简》《武威汉简》,笔画“蚕头燕尾”,波磔分明,兼具实用性与装饰性。

- 楷书墨迹:魏晋至唐代的楷书墨迹是重点,如钟繇《宣示表》、欧阳询《张翰帖》、颜真卿《自书告身》,笔画工整,法度严谨,为后世楷书学习范本。

- 行书墨迹:以“二王”书风为核心,如王羲之《兰亭序》(摹本)、苏轼《黄州寒食帖》,兼具楷书的规矩与草书的流动,自然流畅,实用与艺术性兼具。

- 草书墨迹:包括章草、今草、狂草,如皇象《急就章》(摹本)、怀素《自叙帖》、张旭《古诗四帖》(传),笔势连绵,抒情性强,是书家情感最直接的表达。

(二)按用途分类

- 法书墨迹:专为书法学习、欣赏而创作的作品,如王羲之《十七帖》、赵孟頫《胆巴碑》,笔法精严,结构完美,是书法艺术的典范。

- 尺牍墨迹:文人间的书信往来,如王献之《鸭头丸帖》、米芾《致景文公尺牍》,内容随意,笔法自然,展现了书家的日常书写状态与个性。

- 文稿墨迹:诗稿、文稿等,如颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《寒食诗帖》,情感真挚,笔法随情绪变化,是“书为心画”的典型代表。

(三)按载体分类

- 纸本墨迹:最常见的载体,如唐代《书谱》(孙过庭)、宋代《蜀素帖》(米芾),纸质细腻,墨色变化丰富,能清晰展现笔法细节。

- 绢本墨迹:以丝织品为载体,如宋代《千里江山图》(题跋,蔡京)、元代《鹊华秋色图》(题跋,赵孟頫),绢面光滑,墨色沉稳,适合工整书风。

- 其他载体:如帛书(战国楚帛书)、木牍(汉代木牍),因材料特殊,墨迹风格古朴,具有历史文献价值。

为更直观展示不同书体墨迹的特点,可参考下表:

| 书体 | 代表墨迹帖 | 时期 | 书家 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 行书 | 《兰亭序》(冯承素摹本) | 东晋 | 王羲之 | 笔法精妙,章法自然,如“清风出袖,明月入怀” |

| 楷书 | 《九成宫醴泉铭》(墨迹本) | 唐 | 欧阳询 | 笔力险劲,结构严谨,楷书“楷模” |

| 草书 | 《自叙帖》 | 唐 | 怀素 | 笔势连绵,奔放洒脱,如“骤雨旋风” |

| 行书 | 《黄州寒食帖》 | 宋 | 苏轼 | 笔肥墨润,情感跌宕,尚意书风的代表 |

| 楷书 | 《胆巴碑》 | 元 | 赵孟頫 | 笔法圆润,秀美典雅,复古书风的典范 |

书法墨迹帖的艺术价值与文化意义

书法墨迹帖的价值不仅在于其书法艺术本身,更在于它承载的历史信息与文化精神,从技法层面看,墨迹帖保留了书家真实的运笔过程,如提按的轻重、行笔的缓急、墨色的浓淡枯润,为后世学习书法提供了最直观的范本,王羲之《兰亭序》的“永字八法”变化,颜真卿《祭侄文稿》的“屋漏痕”笔法,都是通过墨迹帖得以传承。

从文化层面看,墨迹帖是文人精神世界的物化,尺牍中的问候、文稿中的感怀、法书中的追求,无不体现着文人的审美情趣与人格理想,苏轼《黄州寒食帖》中的“也似哭途穷,死灰吹不起”,既是对人生困境的感慨,也是其旷达精神的流露;王羲之《兰亭序》中的“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,则体现了魏晋文人对自然与生命的思考。

墨迹帖的流传与收藏史,也是一部文化史,唐代设立“弘文馆”收藏法书,宋代《淳化阁帖》的刊刻推动了墨迹帖的传播,清代“三希堂”的收藏汇聚了历代名迹,现代博物馆对墨迹帖的保护与研究,如故宫博物院对《平复帖》的数字化、台北故宫对《快雪时晴帖》的展览,不仅延续了其艺术生命,更让传统文化在当代焕发新生。

书法墨迹帖的收藏与保护

书法墨迹帖作为珍贵文物,其收藏与保护至关重要,古代墨迹帖多藏于宫廷、私家书斋,如宋内府、清“三希堂”,近代以来则多集中于博物馆,由于墨迹帖材质脆弱,易受温湿度、光照、虫蛀等因素影响,保护技术要求极高,现代科技如无酸纸装裱、恒温恒湿保存、数字化扫描等,为墨迹帖的“延年益寿”提供了保障,故宫博物院的《平复帖》(西陆机)作为现存最早法书墨迹,采用特制装裱材料,严格控制展厅环境,确保其千年不褪。

书法墨迹帖是中国书法艺术的精髓所在,它以最原始的形态记录了书家的笔法、情感与时代精神,从先秦的简牍到明清的册页,每一件墨迹帖都是一部凝固的历史,一面映照文化的镜子,学习墨迹帖,不仅是临摹技法,更是与古人对话,感受其“心手双畅”的艺术境界,在当代,墨迹帖的保护与传承,不仅是对书法艺术的守护,更是对中华优秀传统文化的弘扬。

相关问答FAQs

问题1:书法墨迹帖与刻帖、拓片有何本质区别?

解答:书法墨迹帖是书家直接书写的原始墨迹,保留了笔法的提按、墨色的浓淡等细微变化,具有最高的真实性与艺术感染力;刻帖是将墨迹摹刻于石板或木板上,再拓印成拓片,刻制过程中会简化笔法细节,且易因刻工水平差异失真;拓片是刻帖的印刷品,通过墨色深浅反映刻痕,但已脱离墨迹的原始质感,简单说,墨迹帖是“原作”,刻帖是“复刻”,拓片是“印刷品”,三者中墨迹帖的艺术与文献价值最高。

问题2:欣赏书法墨迹帖时应重点关注哪些方面?

解答:欣赏书法墨迹帖可从五个维度入手:一是笔法,观察提按、顿挫、使转的变化,如王羲之《兰亭序》中“之”字的五种写法,体现笔法的丰富性;二是墨法,注意墨色的浓淡、干湿、枯润,如颜真卿《祭侄文稿》从浓墨到枯墨的过渡,反映情感的起伏;三是章法,分析字与字、行与行的关系,如米芾《蜀素帖》的欹侧取势、疏密对比;四是气韵,感受作品的整体精神气质,如苏轼《黄州寒食帖》的沉郁顿挫;五是背景,了解书家的生平与创作情境,如《祭侄文稿》的创作背景,能更深刻理解作品的情感内涵。