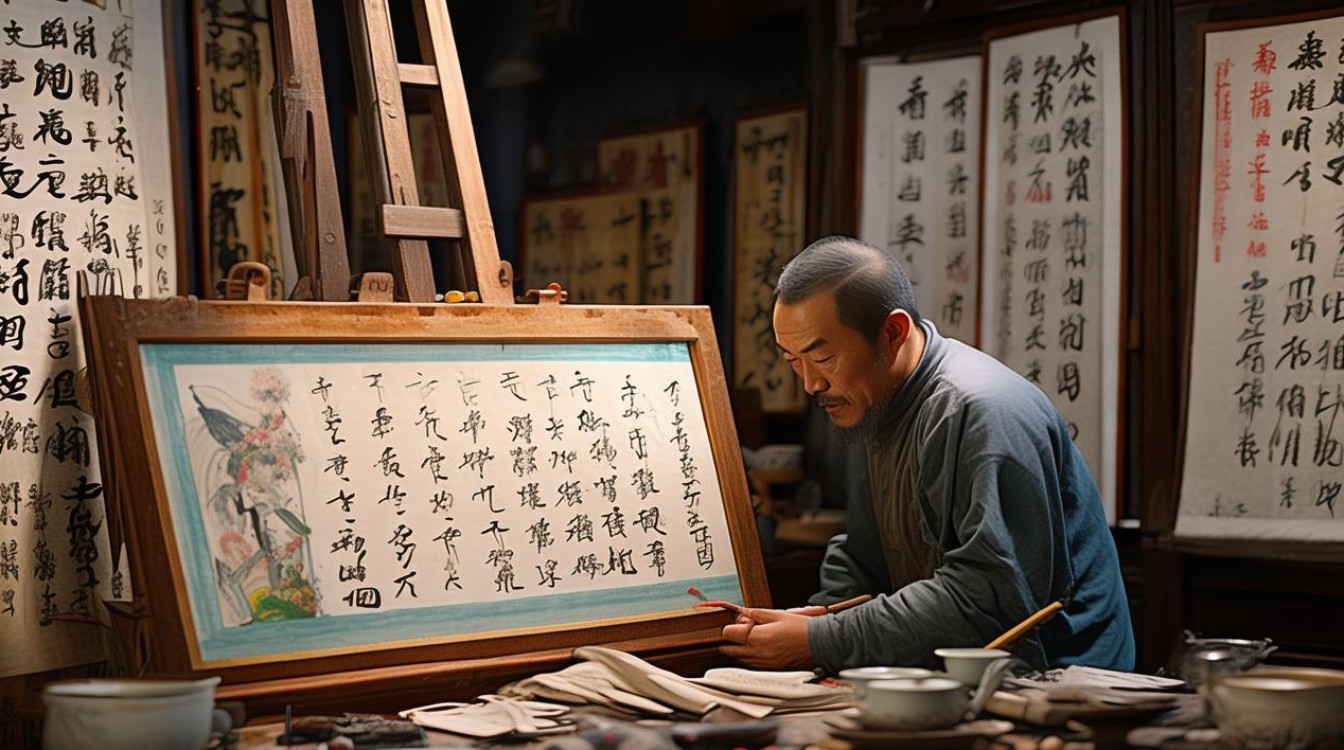

中国画家加银,本名张加银,1957年生于江苏苏州,自幼浸润于江南水乡的温润文脉,是中国当代画坛中兼具传统笔墨功底与时代创新精神的代表性画家之一,他的艺术生涯以山水画为核心,兼擅花鸟与人物,作品既承袭了宋元山水的空灵意境,又融入了现代生活的鲜活气息,形成了“澄怀观道,以心造境”的独特艺术风貌。

艺术道路:从江南烟雨到笔墨求索

加银的绘画启蒙始于家庭,祖父是当地小有名气的民间画师,常以苏州园林、太湖风光为题材作画,幼年的张加银耳濡目染,对线条与色彩有着天然的敏感,12岁时,他拜入苏州国画院老画家门下,系统学习传统山水画的皴法、树法、点景技法,临摹了范宽《溪山行旅图》、倪瓒《容膝斋图》等经典之作,打下了坚实的“师古人”基础。

1980年,加银考入南京艺术学院中国画系,师从宋文治、亚明等海派名家,在校期间,他不仅深入研习“金陵画派”的“笔墨当随时代”理念,更通过写生走遍黄山、三峡、桂林等名山大川,积累了大量一手素材,这一阶段的他,在“师造化”中逐渐摆脱了程式化模仿,开始思考如何将江南的柔美与北方的雄浑相融合,他笔下的《黄山云海》系列,既保留了宋代山水的雄浑气象,又以江南画派的淡墨晕染出云雾的流动感,形成了刚柔并济的视觉语言。

1990年代后,加银的艺术进入“得心源”的成熟期,他提出“笔墨当为心象服务”,主张山水画应超越对自然物象的简单再现,而要传递画家的精神世界,这一时期,他的作品开始弱化具体的地域特征,强化主观情感的抒发,如《心游万仞》《卧游图》等,通过简化物象、强化线条的节奏感与墨色的层次感,营造出“天人合一”的哲思意境。

艺术风格:澄怀观道,笔墨融情

加银的绘画以“写意”为核心,在传统笔墨的基础上,形成了“清、逸、厚、雅”的艺术特质,其风格特点可概括为以下三个维度,具体如下表所示:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法 |

|---|---|---|

| 笔墨语言 | 以书入画,线条刚柔并济,中锋用笔为主,侧锋辅以皴擦;墨色层次丰富,焦、浓、淡、干、湿五墨兼备,善用“破墨”“积墨”法表现山石的肌理与云雾的氤氲。 | 披麻皴、解索皴表现江南山石的温润;斧劈皴结合点染表现北方山岩的险峻;渴笔飞白增强线条的力度与节奏感。 |

| 构图意境 | 布局上追求“疏可走马,密不透风”,常以“三远法”(高远、平远、深远)结合,打破传统构图的对称感,强调空间的流动性与留白的诗意。 | 多采用“边角式构图”,避免全景式的铺陈,以局部景致引发观者的想象;留白处常题写诗词,与画面意境互为表里。 |

| 题材与精神内核 | 以山水为主,兼及花鸟、人物;题材虽源于自然,但更强调“中得心源”,通过山水的“静”观照内心的“动”,传递对生命、自然的哲思。 | 山水画中常点缀孤舟、茅舍、高士等意象,象征文人的孤高与超脱;花鸟画则以梅兰竹菊为主题,用简洁的笔墨表现君子之风。 |

他的代表作《太湖春晓》,以淡墨勾勒远山,中锋线条描绘湖岸的曲折,浓墨点染近处的柳树与渔舟,留白处湖水荡漾,云雾缭绕,画面中没有春日的繁花似锦,却通过线条的流动与墨色的淡雅,传递出“春在溪头荠菜花”的恬淡意境,体现了“以少胜多”的东方美学智慧。

艺术成就与影响

加银的艺术成就不仅体现在创作上,更体现在对传统艺术的传承与创新中,他是“新江南山水画派”的代表人物之一,主张“笔墨当随时代,意境当承文脉”,其作品既保留了江南文化的温润底色,又融入了现代生活的审美需求,为当代山水画的发展提供了新的可能性。

在学术上,加银著有《山水画写生技法》《笔墨与心象》等专著,提出“写意三境”——“形境、情境、意境”,强调从“形似”到“神似”再到“逸品”的艺术升华,他的教学理念影响了众多青年画家,主张“外师造化,中得心源”,鼓励学生在写生中感悟自然,在传统中寻求突破。

加银的作品多次参加国内外重要展览,如“全国中国画展”“当代中国艺术展”等,并获“中国美术奖·金奖”“江苏省文艺大奖”等多项殊荣,其画作被中国美术馆、上海美术馆、苏州博物馆等机构收藏,同时被收录于《中国现代美术全集》等重要典籍,成为研究当代中国画发展的重要文本。

相关问答FAQs

问:中国画家加银的艺术风格主要受到哪些传统流派的影响?

答:加银的艺术风格融合了多个传统流派的精髓,主要体现在三个方面:一是宋元山水,他深受范宽的雄浑、倪瓒的简淡影响,注重山水的“气韵生动”;二是“吴门画派”,以沈周、文徵明为代表的江南文人画传统,强调笔墨的书写性与诗书画印的结合;三是“金陵画派”,尤其是宋文治“笔墨当随时代”的理念,促使他将传统技法与现代审美相融合,形成了既有古典意蕴又具时代气息的个人风貌。

问:加银的代表作品《秋山问道图》在艺术表现上有何独特之处?

答:《秋山问道图》是加银成熟期的代表作,其独特之处在于“以简驭繁”的意境营造,画面以秋日山景为主题,构图上采用“高远法”,近景为枯树与山径,中景是层叠的山岩,远景则以淡墨晕染出云雾缭绕的山峰,营造出深远的空间感,笔墨上,他以渴笔勾勒山石的轮廓,用披麻皴表现山石的肌理,再以赭石、花青淡淡晕染,突出秋日的萧瑟与静谧,最独特的是“问道”主题的处理:画面中无具体人物,仅通过一条蜿蜒的山径与山间若隐若现的茅舍,暗示“高士问道”的意境,引发观者对自然与人生的思考,体现了“画有尽而意无穷”的艺术追求。