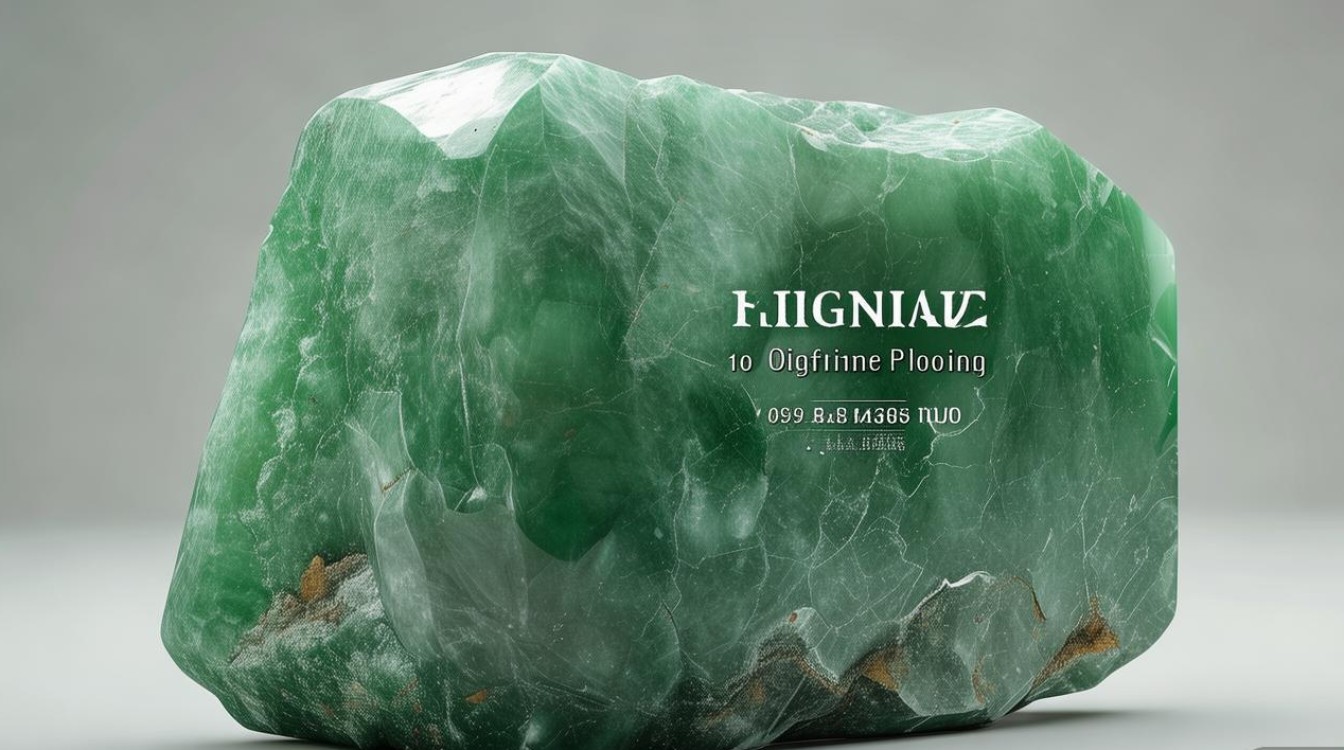

翡翠抛光前的图片,是记录其天然状态与原始面貌的重要载体,也是理解翡翠从“璞玉”到“美器”蜕变过程的关键,这些图片往往呈现一种未经修饰的“素颜”感,表面可能带着开采、加工后留下的细微痕迹,却真实保留了翡翠的内部结构与天然特性,为后续抛光工艺提供直观依据,也为收藏者、加工者提供了判断翡翠品质的基础。

从视觉特征来看,抛光前的翡翠图片通常能清晰展现多个维度的信息,首先是表面状态,由于未经机械抛光或化学处理,原石或半成品的表面多呈现粗糙的砂砾感,甚至可见明显的解理面或“苍蝇翅”闪光——这是翡翠硬玉矿物晶体解理面的反光,天然翡翠的典型标识,部分翡翠表面还可能保留着开采时产生的石皮或雾层,表现为不同颜色的风化壳(如黄褐色、灰白色),这些是翡翠形成过程中受地质作用影响的痕迹,能帮助判断其产地与风化程度,其次是颜色分布,抛光前翡翠的颜色往往更接近自然状态,色根、色斑的过渡可能不够均匀,甚至存在深浅不一的“雾色”或“棉絮”,飘花翡翠在抛光前能清晰看到蓝色或绿色色根呈丝状、片状散布,而满绿翡翠则可能因颗粒间隙未被打磨,颜色显得略显“发闷”,不如抛光后鲜亮,内部瑕疵在抛光前图片中也暴露无遗:石纹(天然形成的细小裂纹,多与矿物结构相关)、石棉(白色丝状或絮状包裹体)、黑点(铬铁矿等矿物杂质)或绺裂(开采或加工中产生的明显裂纹),这些瑕疵在抛光前肉眼可见,直接影响翡翠的透明度与耐久性。

为了更直观地理解抛光前翡翠图片的观察要点,可通过以下表格归纳关键信息:

| 观察维度 | 具体表现 | 意义 |

|---|---|---|

| 表面纹理 | 粗糙砂感、解理面闪光、天然石皮或雾层 | 判断是否为天然翡翠,区分A货(天然)与B货(酸洗充胶)——B货表面可见酸蚀网纹 |

| 颜色分布 | 色根明显、过渡不均、存在“棉絮”或“雾色” | 评估颜色真实性,避免抛光后“美化”效果掩盖色差或染色痕迹 |

| 内部瑕疵 | 石纹、石棉、黑点、绺裂等,可见度较高 | 判断内部结构稳定性,影响翡翠价值与加工方案(如绺裂需避让或加固) |

| 透明度表现 | 光线散射明显,“发闷”感强,内部包裹体清晰可见 | 评估种水基础,抛光后可能因光线反射提升透明度,但原始状态决定上限 |

抛光前图片在实际应用中具有重要价值,对于购买者而言,对比抛光前后的图片,能避免被“抛光陷阱”误导——部分商家通过高抛光掩盖裂纹、色斑或优化处理痕迹,而原始图片能还原翡翠的“素颜”状态,帮助判断是否物有所值,对于加工师傅来说,抛光前的图片是制定工艺方案的核心依据:若翡翠存在明显绺裂,需在抛光前进行加固;若颜色分布不均,可通过抛光角度设计突出优势色块;若表面石纹较多,则需适当降低抛光力度,避免扩大裂纹风险,对于收藏与鉴定而言,这些图片更是“天然档案”,记录了翡翠未经人工干预的原始特征,是鉴定A货、B货、C货(染色)的重要佐证——B货翡翠在酸洗后,抛光前表面可见密集的酸蚀网纹,而A货则无此现象。

抛光前图片也存在一定局限性:由于表面粗糙,对翡翠颜色的鲜艳度、透明度的表现可能弱于抛光后,需结合实物或专业检测仪器综合判断,但无论如何,这些“素颜”图片都是翡翠从矿山到首饰的“成长记录”,承载着天然地质作用的痕迹与人工工艺的起点,让每一块翡翠的故事都有了可追溯的起点。

FAQs

-

如何通过抛光前图片区分天然翡翠(A货)与处理翡翠(B货)?

答:A货抛光前表面可见天然石纹、解理面闪光,颜色过渡自然,无酸蚀痕迹;B货因经过酸洗,抛光前表面可能出现密集的蛛网状酸蚀纹,且颜色沿裂纹处堆积,显得不自然,内部棉絮被溶解后显得“干净”但呆板。

-

抛光前图片中的“棉絮”是否会影响翡翠价值?

答:需结合棉絮的类型与分布判断:若为细密、均匀的“雪花棉”,且不影响整体透明度,可能成为特色(如木那翡翠雪花棉),提升价值;若为粗大、集中的石棉或裂隙棉,则可能降低透光性与美观度,对价值产生负面影响。