何光年书法作为中国当代书坛的重要存在,以其深厚的传统功底与鲜明的时代气息,在楷、行、草诸体中均展现出独特的艺术魅力,生于1953年的江苏苏州人何光年,自幼浸染吴门书风,后师承书法大家沙孟海先生,四十余载临池不辍,逐渐形成了“碑骨帖韵、清雅雄健”的个人风貌,其书法不仅扎根于传统经典的沃土,更在笔墨语言中融入现代审美意识,成为连接传统书法与当代艺术的重要桥梁。

何光年书法的艺术特质,首先体现在笔法的精妙与多变上,他深谙“中锋用笔”为书法之根本,以“屋漏痕”的笔意追求线条的浑厚与自然,在行草书中又融入“折钗股”的遒劲转折,使笔画兼具弹性与张力,其楷书取法颜真卿的雄浑与欧阳询的险峻,结字端庄而不失灵动,如《九成宫醴泉铭》的严谨骨架中,暗藏褚遂良的秀逸笔致;行草书则溯源“二王”的潇洒,兼取米芾的“刷字”意趣,线条时而如行云流水,时而如惊涛拍岸,墨色浓淡枯湿的变化,更强化了作品的节奏感与韵律美,在结构上,他打破传统书法“横平竖直”的刻板布局,将汉隶的扁平体势与魏碑的方笔特征融入行楷,形成“体势欹正相生、疏密对比强烈”的独特章法,既有传统书法的“计白当黑”,又具现代构成的视觉张力,尤为难得的是,何光年的书法始终贯穿着“书为心画”的创作理念,其作品中既有文人士大夫的儒雅之气,又含当代文人的率真之情,观之如见其人,如闻其声。

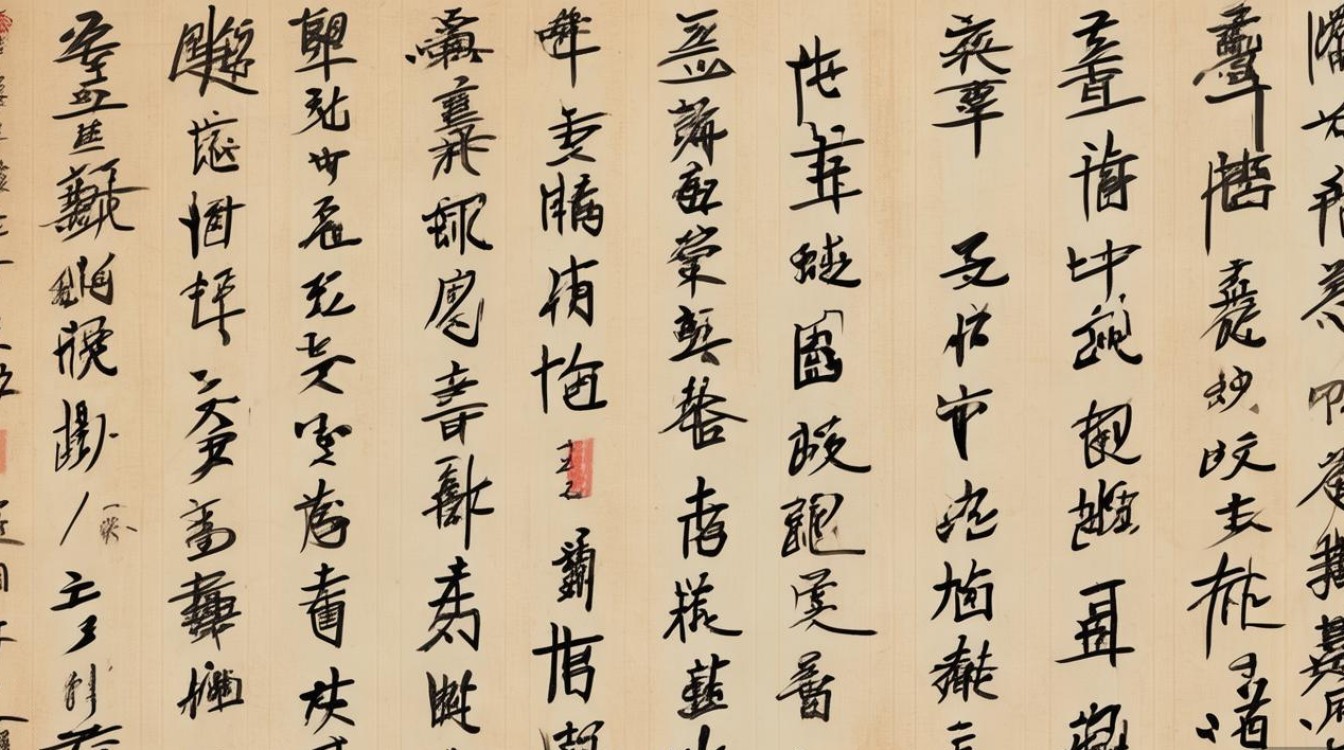

何光年的代表作品涵盖楷、行、草、隶多种书体,既有对经典的临写与再创作,也有自撰诗文的新作,以下为其部分代表性作品一览:

| 作品名称 | 创作年代 | 风格特点 | 收藏/展览情况 |

|---|---|---|---|

| 《心经》 | 2010年 | 楷书端庄,结字严谨,墨色温润,融合颜体与欧体笔意 | 苏州博物馆永久收藏 |

| 《赤壁赋》 | 2015年 | 行草流畅,笔势连绵,墨色浓淡相间,体现“二王”神韵 | 中国美术馆“当代书法展”展出 |

| 《兰亭序集联》 | 2018年 | 行书兼具楷意,章法疏朗,笔法精到,为“兰亭奖”获奖作品 | 国家博物馆“中国书法千年展”特邀展品 |

| 《道德经》长卷 | 2020年 | 小楷精巧,结字宽博,用笔细腻,融合钟繇、王献之小楷风范 | 个人收藏,曾于东京、纽约巡展 |

何光年不仅是一位优秀的书法家,更是一位积极的书法传承者与推动者,他深耕书法教育四十余年,先后在中央美术学院、中国美术学院等高校担任客座教授,提出“书法三境”理论——技法为基、意境为魂、心境为上,强调书法学习需从临摹传统入手,最终达到“人书合一”的境界,其编著的《楷书技法精讲》《行草创作解析》等书籍,成为书法爱好者的启蒙教材,在创新层面,他主张“传统为根、时代为翼”,将现代艺术的构成意识融入书法创作,如在《黄河颂》巨幅作品中,以草书的笔势模拟黄河的奔腾之势,通过墨色的层层晕染与章法的虚实对比,营造出“笔墨当随时代”的视觉冲击力,他还积极推动书法进校园、进社区,通过公益讲座、现场创作等形式,让更多人感受书法艺术的魅力。

何光年的书法成就得到了业界的高度认可,其作品先后入选全国书法展、兰亭奖等重要展览,并荣获“中国书法终身成就奖”,他曾任中国书法家协会理事、江苏省书法家协会副主席等职务,为推动江苏乃至全国书法事业发展作出了重要贡献,他的书法作品被故宫博物院、中国美术馆、大英博物馆等国内外知名机构收藏,成为传播中国文化的重要载体,在海外,他多次举办个人书法展,通过书法这一艺术形式,向世界展示中华传统文化的博大精深,被誉为“文化交流的使者”,许多年轻书法家在其影响下,走上融合传统与创新的艺术道路,形成了“何光年书风”的传承群体。

FAQs

问题1:何光年书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:何光年的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是笔法上,他以帖学的“妍美流畅”为基调,融入碑学的“方劲古拙”,如在行书中兼用魏碑的方笔转折,使线条既有“二王”的飘逸,又有碑刻的厚重;二是结构上,将帖学的“欹侧多姿”与碑学的“平正稳健”相结合,如楷书结字既遵循欧阳询的严谨法度,又加入汉隶的扁平体势,形成“险中求稳、动中寓静”的独特风貌;三是审美上,兼顾帖学的“书卷气”与碑学的“金石气”,通过墨色的浓淡变化与笔法的提按顿挫,使作品既有文人书法的雅致,又有碑刻艺术的苍劲,实现了“柔中带刚、雅俗共赏”的艺术效果。

问题2:初学者学习何光年书法应从哪些作品入手?

解答:初学者学习何光年书法,建议遵循“先楷后行、由简入繁”的原则,楷书方面,可从其早期作品《心经》入手,该作结字规范,笔法清晰,适合掌握楷书的基本笔法与结构;进阶阶段可临摹《九成宫醴泉铭》(何光年临本),学习其楷书的险峻与端庄,行书方面,建议从《兰亭序集联》开始,该作行楷结合,笔法连贯且不过于狂放,有助于理解行书的气韵连贯;熟练后可尝试《赤壁赋》,感受其行草的笔势与墨法变化,小楷方面,《道德经》长卷中的局部章节适合初学者,其用笔细腻、结字宽博,有助于锻炼笔力与耐心,初学者还需注重对传统经典的临摹,如欧阳询《九成宫》、王羲之《兰亭序》等,在掌握传统笔法的基础上,再融入何光年的风格特点,方能事半功倍。