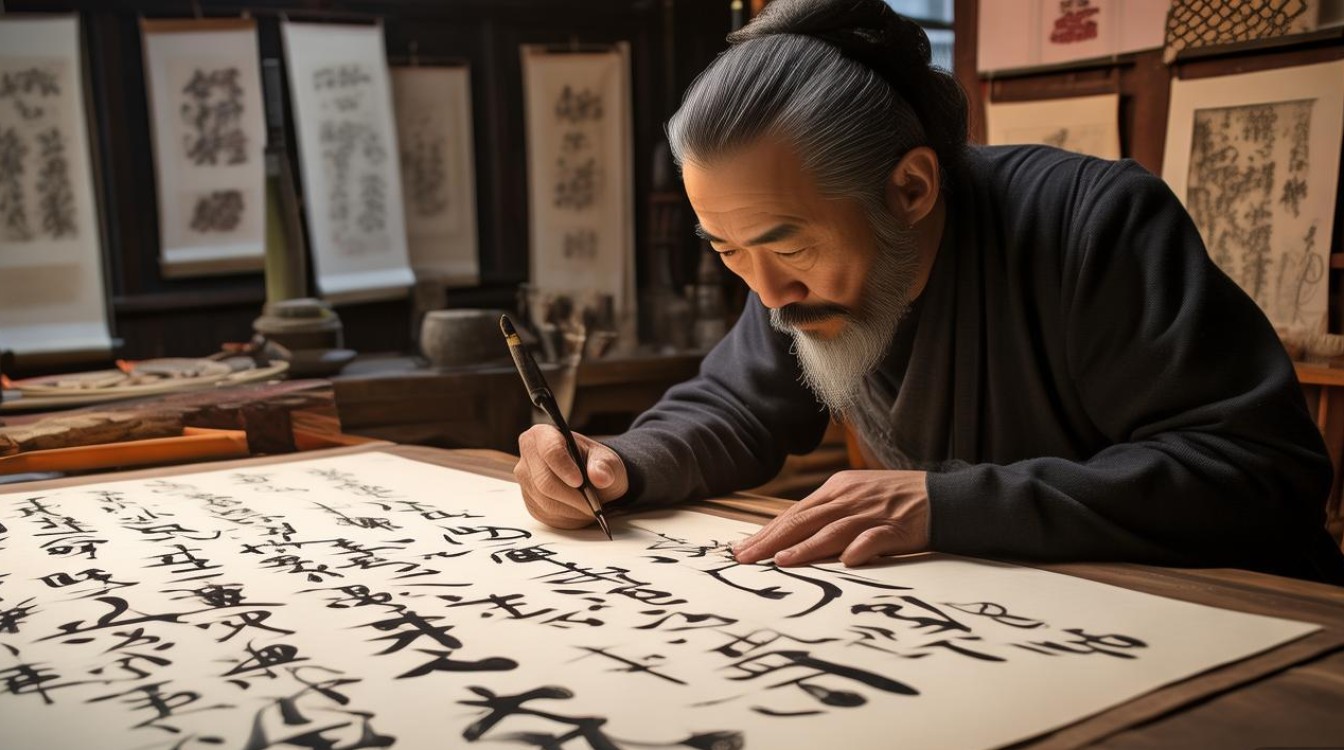

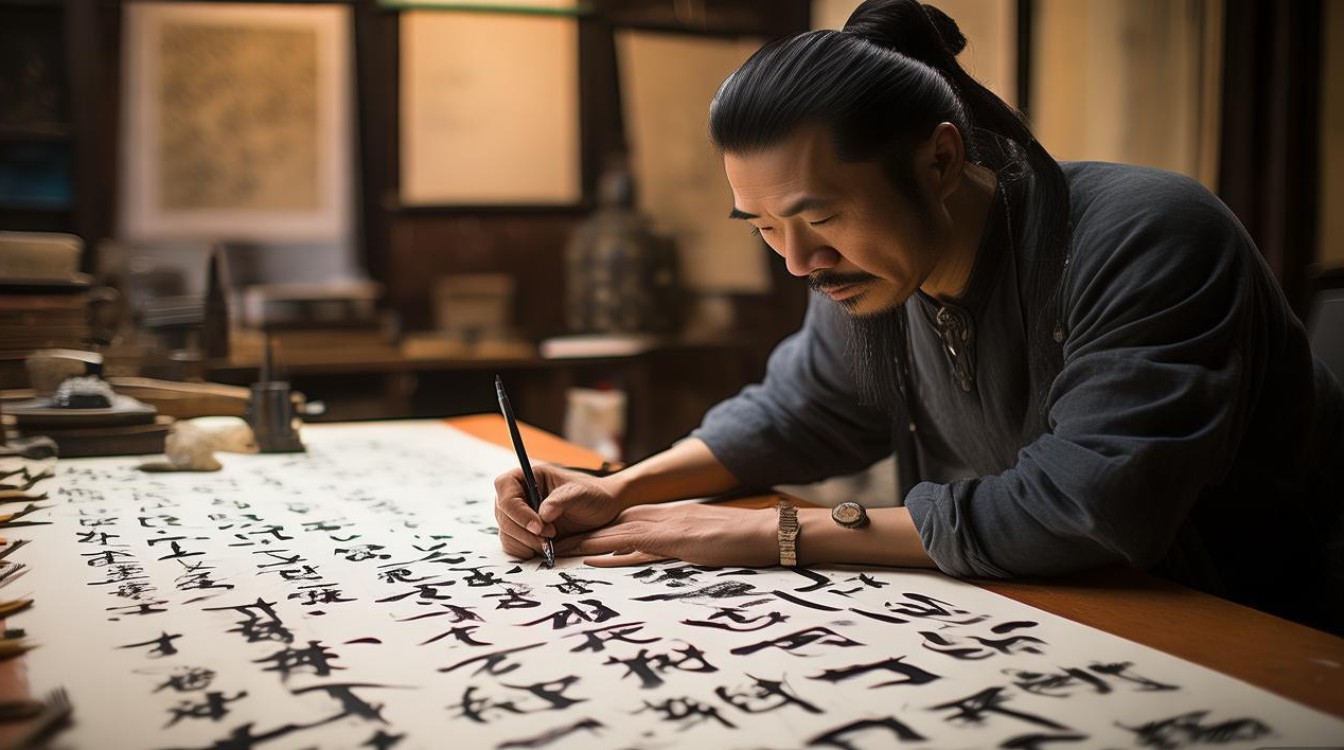

书画家O鸣,1965年出生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的氤氲之气,祖父为当地知名书画收藏家,家中古籍碑帖、名家藏品琳琅满目,耳濡目染间,他对笔墨纸砚的亲近感与生俱来,5岁始临《芥子园画谱》,12岁拜入苏州画家门下,系统学习吴门写意花鸟画法,18岁以一幅《墨荷图》获江苏省青少年书画大赛一等奖,初展锋芒,1983年考入中央美术学院国画系,师从李苦禅、周思聪等大家,在传统笔墨与现代表现的碰撞中,逐渐形成“以书入画、以画载道”的艺术追求。

O鸣的艺术生涯以“守正创新”为脉络,早期作品深受吴门画派影响,笔墨清雅,意境空灵,多表现江南水乡的温润与花鸟的灵动,90年代后,他遍游名山大川,师法自然,将宋人山水的雄浑骨法与明清文人画的写意精神相融合,作品开始呈现出苍茫与灵秀并存的美学特质,进入21世纪,他在传统根基上大胆探索,提出“水墨构成”理念,尝试将抽象几何元素与自然意象结合,使画面兼具传统笔墨的韵味与现代构成的张力,成为当代书画界独树一帜的存在。

其艺术风格可概括为“三性”:一是笔墨的书写性,书法造诣深厚,行草笔法融入绘画,线条刚柔并济,如《行草书法册页》中,线条如“锥画沙”“屋漏痕”,既见力度,含自然之趣;二是意境的哲理性,作品常以小见大,通过山水、花鸟的微观表达,传递对宇宙、人生的思考,如《空山新雨后》,以淡墨晕染出雨后山林的朦胧,留白处似云似雾,引发观者对“空”与“有”的体悟;三是语言的当代性,在《构成·山水系列》中,他将传统山水元素解构为几何块面,用浓淡干湿的墨色分割画面,既保留水墨的流动感,又形成强烈的视觉冲击,让传统艺术与现代审美对话。

O鸣的代表作品贯穿其艺术探索的各个阶段,以下为其创作分期与风格对照:

| 创作分期 | 代表作品 | 风格特点 |

|---|---|---|

| 早期(1980s-1990s) | 《江南烟雨图》《墨荷图》 | 笔墨细腻,设色淡雅,以吴门写意为基,注重物象形神,意境清新婉约。 |

| 中期(2000s-2010s) | 《太行秋韵》《黄山云烟》 | 融合宋人全景式构图与文人写意,用墨浓淡相宜,线条苍劲,意境苍茫浑厚。 |

| 2010s至今) | 《构成·山水系列》《花鸟新语》 | 探索水墨构成,抽象与具象结合,几何块面与笔墨晕染碰撞,兼具传统韵味与当代张力。 |

除艺术创作外,O鸣更致力于书画传承与教育,他现任中国美术家协会理事、中央美术学院教授,创办“O鸣书画工作室”,培养青年学子数百人;主张“技进乎道,道法自然”,教学中强调“临摹—写生—创作”三结合,鼓励学生在传统中汲取养分,在生活中寻找灵感;出版《书画同源论》《水墨构成探索》等专著,多篇论文发表于《美术》《中国书画》等核心期刊,为当代书画理论发展贡献颇丰。

他的作品被中国美术馆、故宫博物院、纽约大都会艺术博物馆等机构收藏,多次参加“全国美术作品展览”“威尼斯双年展”等国内外重要展览,并获“中国美术奖”“徐悲鸿美术奖”等殊荣,正如评论家所言:“O鸣的画,是传统的根,长出现代的叶,既能让懂笔墨的人看见功力,也能让年轻观众感受到时代的呼吸。”

相关问答FAQs

问题1:O鸣先生常说“写生是创作的活水”,他的写生与创作有哪些结合的典型案例?

解答:O鸣坚持“每年写生不少于60天”,足迹遍及太行山、黄山、江南水乡等地,以《太行秋韵》系列为例,他曾在太行山写生月余,清晨观察山石在晨雾中的肌理,午后记录光影下岩石的明暗变化,傍晚捕捉云气流动的瞬间,创作时,他将写生稿中的“实景”提炼为“心象”:用浓墨勾勒山石轮廓,以“折带皴”表现岩石的坚硬质感,再用淡墨晕染云气,留白处形成“虚实相生”的效果,这种“外师造化,中得心源”的创作方法,使作品既有写生的生动性,又有心象的提炼性,实现了自然与艺术的统一。

问题2:如何看待O鸣的“水墨构成”探索在当代艺术语境中的意义?

解答:O鸣的“水墨构成”并非对西方抽象艺术的简单移植,而是中国传统水墨语言的当代转化,他提出“以墨为骨,以构为魂”,将传统山水中的“皴、擦、点、染”与现代表现形式的“几何分割、色彩构成”相结合,例如在《构成·山水系列No.12》中,他将山体解构为大小不一的三角形块面,用浓墨、淡墨、焦墨分层渲染,线条在块面间穿插,既保留了水墨的“气韵生动”,又形成了强烈的视觉节奏,这种探索打破了传统水墨“以形写神”的单一范式,为水墨画在当代艺术领域开辟了新的可能性,也回应了“传统如何现代化”的时代命题,让古老的中国画在与世界艺术的对话中焕发新生。