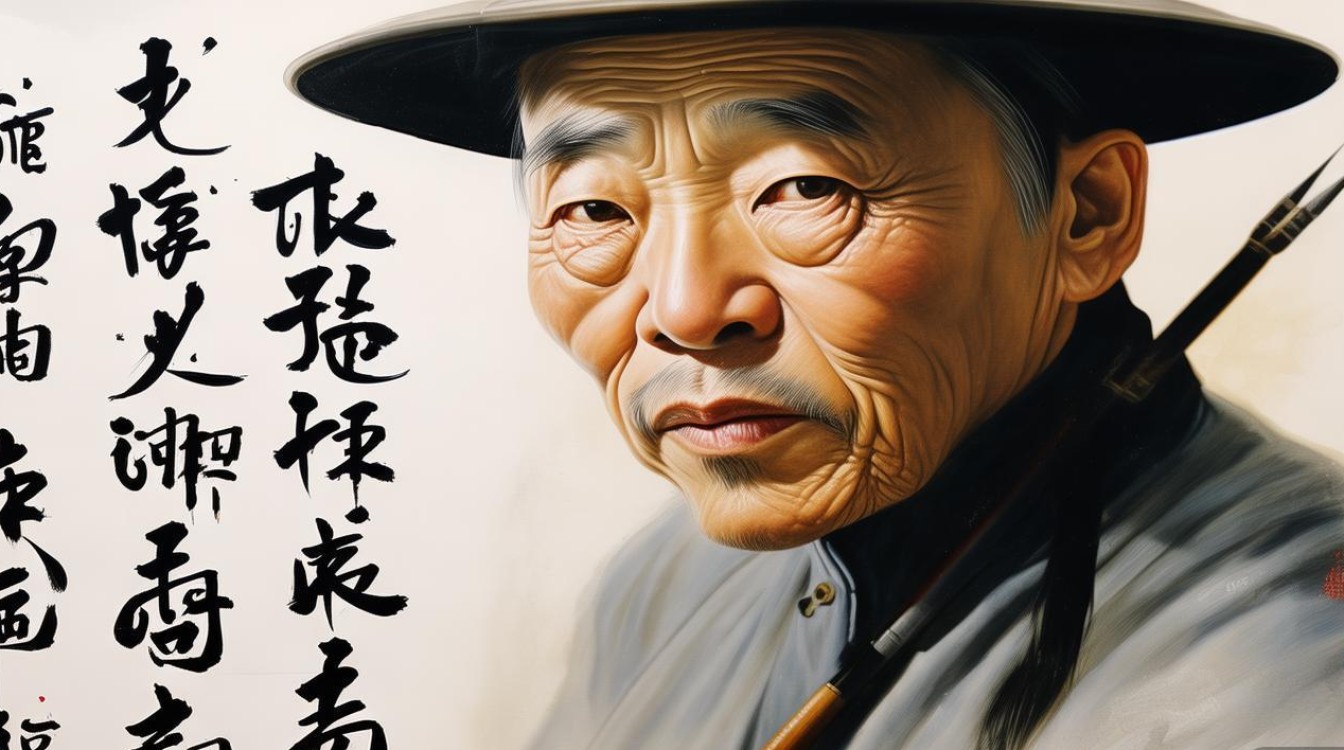

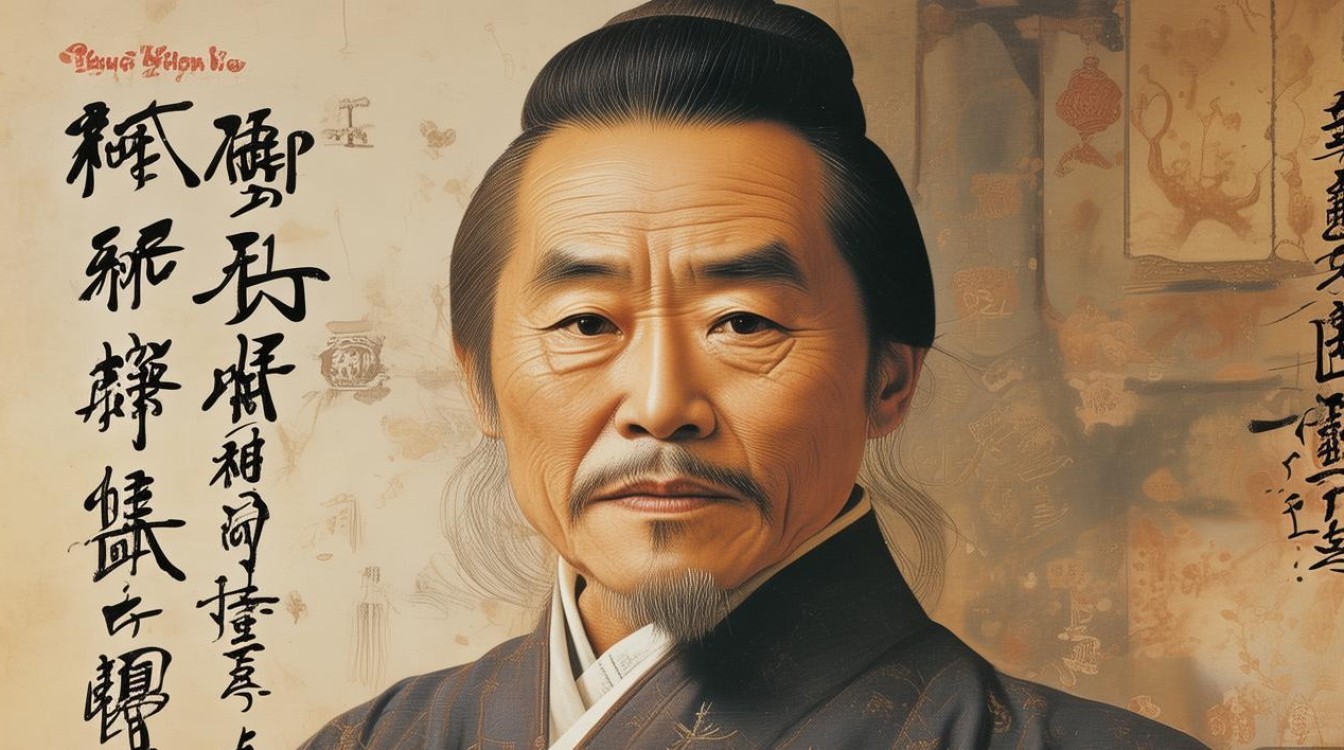

彭英,当代中国书画界颇具影响力的艺术家,其以深厚的传统功底与鲜明的时代气息相融合的艺术风格,在书法与绘画领域均建树颇丰,他深耕笔墨数十载,既坚守中华文化根脉,又勇于探索创新,作品兼具文人画的雅致与当代视觉的张力,被誉为“江南书画界的守正创新者”。

生平与艺术道路

彭英1965年出生于江苏苏州,自幼浸润于吴门书画的氤氲之中,祖父为当地小有名气的民间画师,常以毛笔为伴,年幼的彭英耳濡目染,对线条与墨色产生了浓厚兴趣,六岁起,祖父便教他临摹《玄秘塔碑》《芥子园画谱》,每日清晨的墨香与宣纸的质感,成为他童年最深刻的记忆,中学时期,他师从苏州本地书画名家张辛稼先生,系统学习书法技法与山水画理论,打下了坚实的“童子功”,1983年,他考入南京艺术学院美术系,师从书法大师尉天池和国画教授宋文治,在校期间不仅精研晋唐宋元的经典法帖,更深入研习明清文人画的笔墨精髓,逐渐形成了“以书入画,以画养书”的创作理念。

毕业后,彭英曾任职于苏州博物馆,负责古代书画的研究与临摹工作,这段经历让他得以近距离观摩大量馆藏珍品,从沈周的苍劲、石涛的奔放到傅抱石的率真,他反复揣摩前人的笔墨意趣,逐渐在传统中找到自己的艺术坐标,上世纪90年代,他辞去稳定工作,成为职业书画家,游历名山大川,从自然中汲取灵感,他三上黄山、五入太行,在云雾缭绕的山峦间感悟“外师造化,中得心源”的真谛,将写生稿与笔墨技法结合,作品逐渐摆脱了程式化的模仿,展现出独特的个人风貌。

艺术风格与创作理念

彭英的艺术风格以“浑厚中见灵秀,洒脱中含法度”著称,其书法与绘画相互滋养,形成了密不可分的整体,书法上,他真、草、隶、篆诸体皆能,尤擅行书与榜书,行书取法王羲之的飘逸与颜真卿的雄浑,用笔方圆兼备,提按分明,结字疏密有致,既有“二王”的雅逸,又具唐人的骨力;榜书则气势恢宏,点画如金铁铸成,沉雄中见灵动,常用于书画作品的题跋,与画面相得益彰,绘画方面,他主攻山水,兼擅花鸟,尤以江南水乡与北方山川题材见长,其山水画早年受“吴门画派”影响,笔墨温润细腻,构图疏朗;后融入北宋山水的全景式构图与南宋山水的“一角半边”之境,形成了“高远、深远、平远”相结合的独特视角,用墨上,他善用积墨、破墨法,通过墨色的浓淡干湿变化,营造出山石的体积感与云雾的流动感;设色则淡雅清逸,以花青、赭石为主,间或施以朱砂,既保留了传统文人画的“水墨为上”,又赋予画面明丽的时代感。

在创作理念上,彭英始终坚持“传统为基,创新为魂”,他认为,传统书画并非一成不变的教条,而是需要艺术家在理解其精神内核的基础上进行个性化表达,他曾言:“笔墨当随时代,但时代的‘笔’与‘墨’,必须根植于传统的土壤,没有传承的创新是无源之水,没有创新的传承是无本之木。”他的作品既能在《春山听泉图》中看到对范宽《溪山行旅图》的致敬,又能在《姑苏新韵》系列中融入现代建筑的线条与光影,将古典意境与当代生活巧妙融合,花鸟画方面,他笔下的梅兰竹菊既有“四君子”的象征意义,又通过构图上的留白与色彩的微妙对比,赋予其新的生命力,如《荷塘清趣》以没骨法绘制荷叶,用撞水、撞色法表现花瓣的娇嫩,既传统又新颖。

代表作品与艺术成就

彭英的艺术成就体现在其众多参展、获奖作品及重要收藏中,他的书法作品《前后出师表》(行书长卷)曾获2004年“全国书法作品展”金奖,该作以气韵贯通见长,结字随行气自然变化,如行云流水,被誉为“当代行书的典范”,山水画《黄山云海图》(2012年)被中国美术馆收藏,画面以高远构图展现黄山的奇峰云海,用积墨法层层积染,山石的厚重与云雾的轻盈形成强烈对比,既有传统山水的磅礴气势,又具现代构成的形式美感,2018年,他在北京中国美术馆举办“笔墨江南——彭英书画艺术展”,展出近80幅书画作品,涵盖书法、山水、花鸟三大类,引发业内广泛关注,《美术》杂志评价其“为当代文人画的传承与发展提供了新的范式”。

彭英还致力于艺术教育与公益事业,他多次受邀在中央美术学院、中国美术学院等高校授课,分享“书画同源”的创作心得;2015年,他发起“书画进校园”活动,累计为全国20余所中小学捐赠书画作品及教材,培养青少年对传统艺术的兴趣,出版方面,他著有《彭英书法集》《山水画技法解析》《书画同源论》等书籍,系统梳理了自己的艺术理念与创作经验。

社会影响与艺术传承

作为当代书画界的代表人物之一,彭英的艺术不仅在国内备受推崇,更走向国际,他的作品曾先后在法国卢浮宫、日本东京国立博物馆等地展出,被联合国教科文组织、大英博物馆等机构收藏,成为中外文化交流的重要载体,他常以书画为媒,向世界展示中国传统文化的魅力,如在2021年“中法文化之春”活动中,他的《江南烟雨图》以“诗书画印”一体的形式,让法国观众直观感受到中国文人画的意境之美。

在艺术传承上,彭英强调“技道并重”,他认为,学习书画不仅要掌握笔墨技法,更要领悟其中蕴含的文化精神与哲学思想,他常告诫学生:“书法写字,画画写心,只有内心的修养与技法同步提升,作品才能有灵魂。”在他的影响下,一批青年书画家迅速成长,形成了“彭英艺术工作室”的创作群体,他们既坚守传统,又勇于探索,成为推动当代书画发展的重要力量。

彭英艺术年表(部分)

| 时间 | 事件 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于江苏苏州 |

| 1971年 | 随祖父学习书法,临摹《玄秘塔碑》 |

| 1983年 | 考入南京艺术学院美术系,师从尉天池、宋文治 |

| 1990年 | 辞去苏州博物馆职务,成为职业书画家 |

| 2004年 | 书法作品《前后出师表》获“全国书法作品展”金奖 |

| 2012年 | 山水画《黄山云海图》被中国美术馆收藏 |

| 2018年 | 在北京中国美术馆举办“笔墨江南——彭英书画艺术展” |

| 2021年 | 作品《江南烟雨图》参展“中法文化之春”活动,推动中外文化交流 |

相关问答FAQs

问:彭英书画家的艺术风格中,“书画同源”的理念是如何体现的?

答:彭英的“书画同源”理念体现在书法与绘画在笔墨、构图、意境上的深度融合,在笔墨上,他将书法的“屋漏痕”“折钗股”等笔法融入绘画,如山水画中的皴法用笔如行书的提按转折,线条刚柔并济;绘画的墨色变化则反过来丰富书法的层次,使其更具画面感,在构图上,他借鉴书法的“计白当黑”原则,绘画中的留白与书法的布白异曲同工,营造出虚实相生的意境,他的《兰亭雅集图》以行书题跋与山水画结合,书法的流动线条与山水的脉络呼应,文字内容与画面意境相互诠释,真正实现了“以书入画,以画润书”的艺术效果。

问:作为当代书画家,彭英在创新过程中如何处理与传统的关系?

答:彭英处理传统与创新的关系遵循“守正创新”的原则。“守正”即坚守传统的核心精神与技法根基,他深入研习经典法帖与画作,如临摹《兰亭序》《富春山居图》等,从中汲取笔墨语言与美学思想;“创新”则是在理解传统的基础上融入时代审美与个人体验,他表现江南水乡时,既保留“吴门画派”的温润笔墨,又加入现代建筑的几何线条,形成传统与现代的视觉碰撞;在色彩运用上,他突破文人画“水墨为上”的局限,适度使用矿物颜料,增强画面的视觉张力,但始终以“雅俗共赏”为度,确保创新不偏离传统文化的精神内核,他常说:“传统是根,创新是叶,根深才能叶茂。”