邢华,当代中国书画界颇具影响力的艺术家,以其深厚的传统功底与鲜明的时代创新精神,在书法与绘画领域均取得了卓越成就,他出生于书画世家,自幼浸染笔墨丹青,数十年来深耕传统、师法自然,逐渐形成了“碑帖相融、书画互鉴”的独特艺术风貌,其作品既承古典雅韵,又具当代气象,被业内誉为“文人画的当代践行者”。

艺术之路:根植传统,博采众长

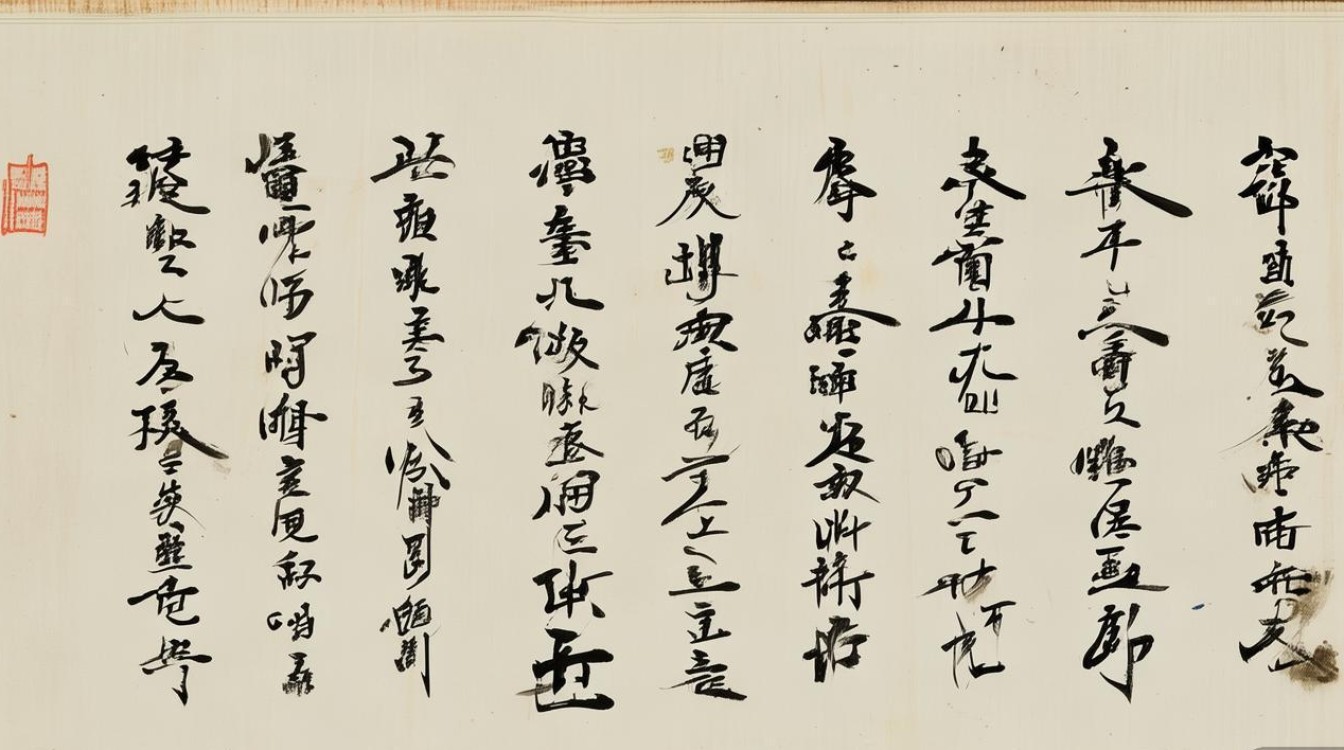

邢华的艺术启蒙始于祖父——一位擅写意花鸟的民间画家,童年时,他日日临摹祖父留下的《芥子园画谱》,练就扎实的童子功,及长,他先后就读于中国美术学院书法专业、中央美术学院国画系,系统研习书法史论与绘画技法,受教于沙孟海、陆俨少等艺术大家,他坚信“传统是根,创新是魂”,在书法上,他遍临秦汉篆隶、魏晋碑刻,兼取“二王”行草的飘逸与颜真卿楷书的雄浑,形成“刚柔并济、气韵贯通”的书风;在绘画上,他主攻山水,兼擅花鸟,早年师法宋元,对范宽的雄浑、倪瓒的简淡、石涛的恣烂深有体会,中年以后多次深入黄山、太行、桂林等地写生,将传统笔墨与自然实景相结合,创造出“写意中见骨力,抒情中藏哲思”的视觉语言。

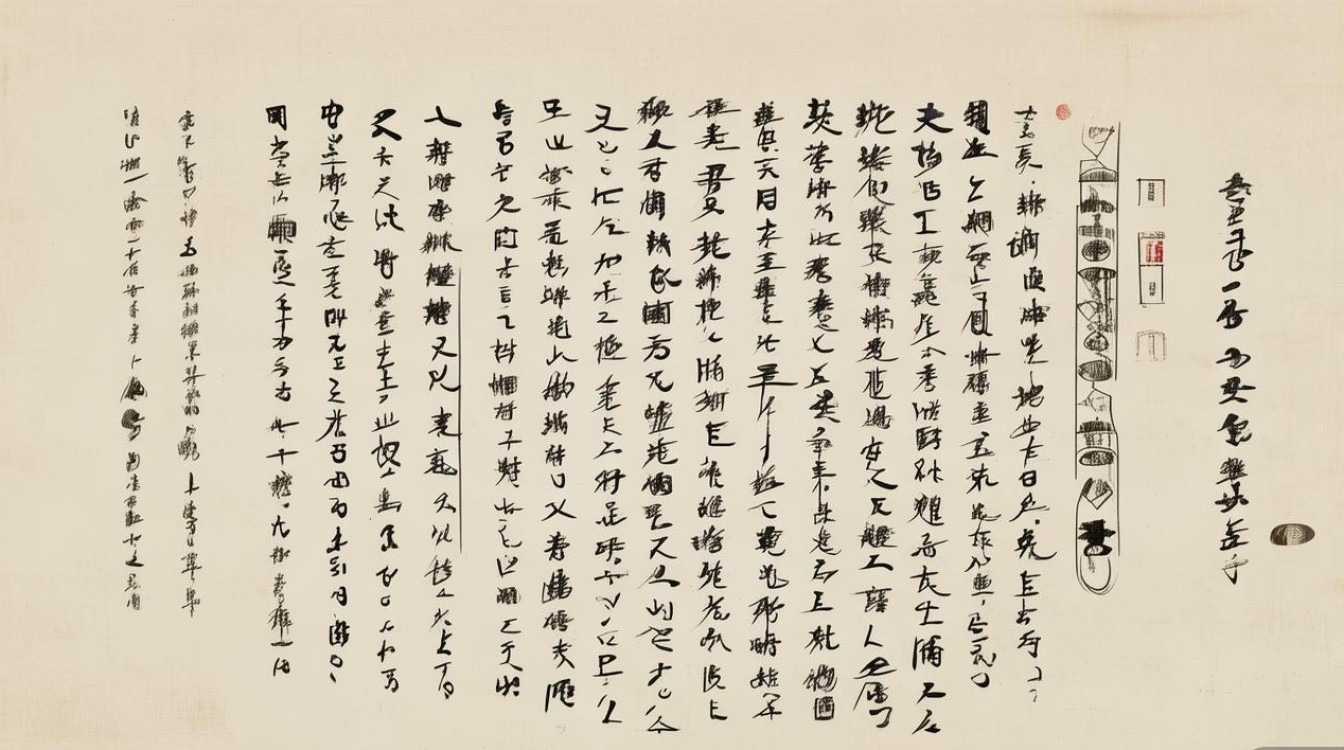

为精进技艺,邢华曾用三年时间遍访全国名碑刻石,从汉代的《张迁碑》到北魏的《郑文公碑》,从唐代的颜勤礼碑到宋代的《蜀素帖》,他在碑的雄强与帖的灵动之间寻找平衡,提出“以碑立骨,以帖养气”的创作理念,他的书法作品,无论是擘窠大字还是蝇头小楷,均能见笔力、显性情,如行书《赤壁赋》,用笔方圆兼备,结字疏密有致,既保留碑刻的苍茫感,又融入行草的流畅性,被誉为“当代书法传承与创新的典范之作”。

艺术风格:书画同源,意境共生

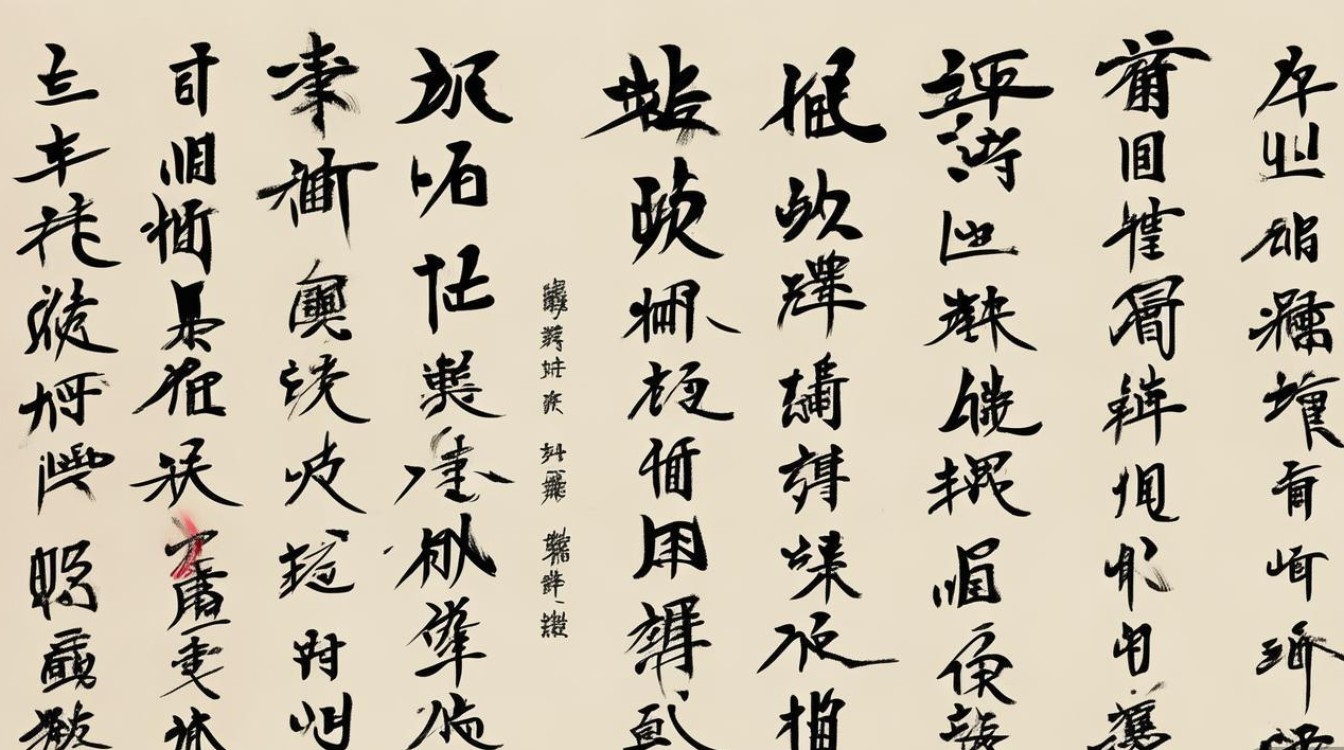

邢华的艺术创作始终秉持“书画同源”的美学思想,认为“书为画之骨,画为书之韵”,他的绘画以书法用笔入画,线条刚劲中见柔韧,如山水画中的皴法,以篆书笔意写山石之肌理,以草书笔势绘云水之流动,形成“书中有画,画中有书”的审美特质,其山水画多取材于北方山峦的雄浑与江南水乡的温润,构图上常以“高远”“深远”相结合,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境,例如作品《太行秋色》,以浓墨勾勒山势轮廓,淡墨渲染层次,间以朱砂点染秋叶,既显太行山的巍峨,又透出秋日的绚烂,刚与柔、实与虚的对比中,传递出对自然的敬畏与热爱。

在花鸟画领域,邢华擅长“以书入画”的写意手法,寥寥数笔便能捕捉物象的神韵,他笔下的墨竹,取法文同的“胸有成竹”,以中锋行笔写竹干,侧锋扫叶,竹节挺拔,竹叶飘洒,尽显“未出土时先有节,及凌云处尚虚心”的君子之风;他画的荷花,受八大山人“简淡”美学影响,以淡墨晕染花瓣,浓墨点染莲蓬,留白处水汽氤氲,营造出“出淤泥而不染”的清雅意境,其书画作品多次入选全国美展、中国书法兰亭奖等重要展览,并被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏。

为清晰呈现邢华不同时期艺术风格的变化,以下表格列举其创作阶段的特征:

| 创作时期 | 时间跨度 | 艺术特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 传统研习期 | 1980-1995年 | 师法古人,精研技法,以临摹为主,追求形似 | 《临颜勤礼碑》《摹范宽溪山行旅图》 |

| 融合探索期 | 1996-2010年 | 碑帖结合,书画互鉴,注重笔墨表现力 | 《行书赤壁赋》《太行写生系列》 |

| 风格成熟期 | 2011年至今 | 打破传统程式,融入当代审美,强调意境营造 | 《太行秋色》《墨竹清韵》《荷塘月色》 |

艺术成就与社会影响

邢华不仅是一位创作者,更是一位艺术传播者,他曾任多所高校客座教授,开设“书画同源”系列讲座,培养了大量青年艺术人才;他积极参与公益艺术项目,为贫困地区学校捐赠书画作品,并组织“书画进校园”活动,让传统艺术走进大众生活,2018年,他发起“传统书画当代性研究”课题,联合国内专家学者探讨传统艺术在当代的传承路径,其研究成果《书画同源的美学与实践》成为艺术院校的重要参考教材。

在业界,邢华的作品被誉为“文人画的当代回归”,他坚守“以艺载道”的创作理念,反对过度商业化、形式化的艺术创作,他认为:“真正的艺术应扎根于文化土壤,既要传承先贤的智慧,也要回应时代的命题。”他的作品既有传统文化的深厚底蕴,又充满对自然、生命的思考,如抗疫主题作品《众志成城》,以松梅为题材,用遒劲的笔法展现坚韧不拔的民族精神,引发了广泛的社会共鸣。

相关问答FAQs

Q1:邢华的书画创作中,“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A1:邢华的“碑帖融合”主要体现在笔法、结字和气韵三个层面,笔法上,他吸收北碑方峻刚健的用笔特点,以“折钗股”之力增强线条的骨力,同时融入王羲之“一拓直下”的帖学笔法,使线条兼具力度与流畅性;结字上,他打破碑刻的茂密紧凑与法帖的疏朗飘逸之间的界限,形成“密处不透风,疏处可走马”的对比效果;气韵上,他以碑的“雄浑”为基调,注入帖的“灵动”,使作品既有金石的厚重感,又有文人的雅逸之气,如他的楷书作品《心经》,既见北碑的方整,又含晋唐楷书的温润,刚柔相济,气韵生动。

Q2:邢华在山水画创作中如何处理“传统笔墨”与“自然实景”的关系?

A2:邢华认为“传统笔墨是语言,自然实景是素材”,二者需有机结合,他提出“三写”创作法:一是“写生”,深入自然观察山川结构、光影变化,记录真实感受;二是“写意”,以传统笔墨提炼自然物象的精髓,如用“披麻皴”表现江南山石的温润,用“斧劈皴”刻画北方山岩的险峻;三是“写心”,将个人情感与自然景物相融合,赋予作品主观精神,例如他的作品《黄山云海》,既保留了传统山水画的“三远法”构图,又通过对云雾流动的动态捕捉,展现出黄山“奇松、怪石、云海、温泉”的独特魅力,实现了“师古人”与“师造化”的统一。