金石体书法是中国书法艺术的重要分支,特指商周至明清时期镌刻于青铜器、石碑、甲骨等硬质载体上的文字书迹,它以“铸”“刻”为主要创作方式,融合了书丹者的笔意与刻工的刀法,形成了古朴雄强、稚拙天特的审美风貌,堪称汉字演变与书法艺术的活化石。

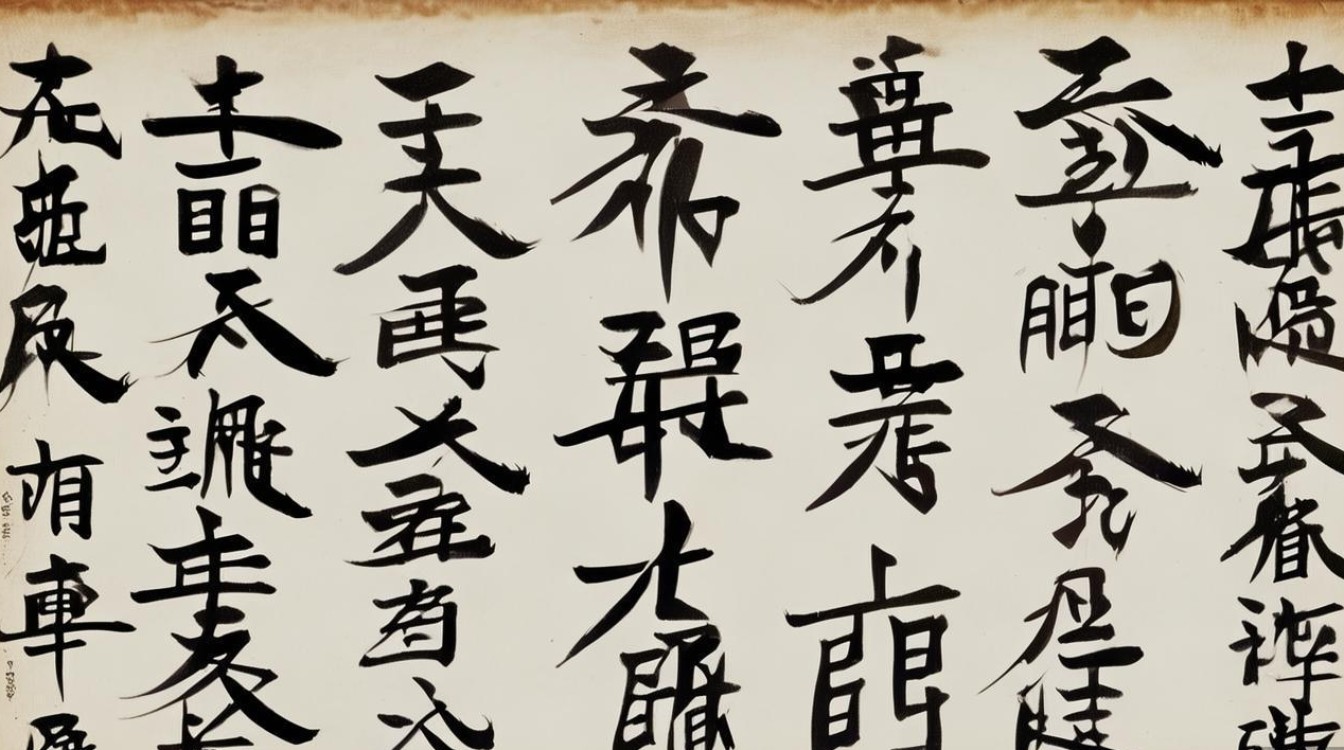

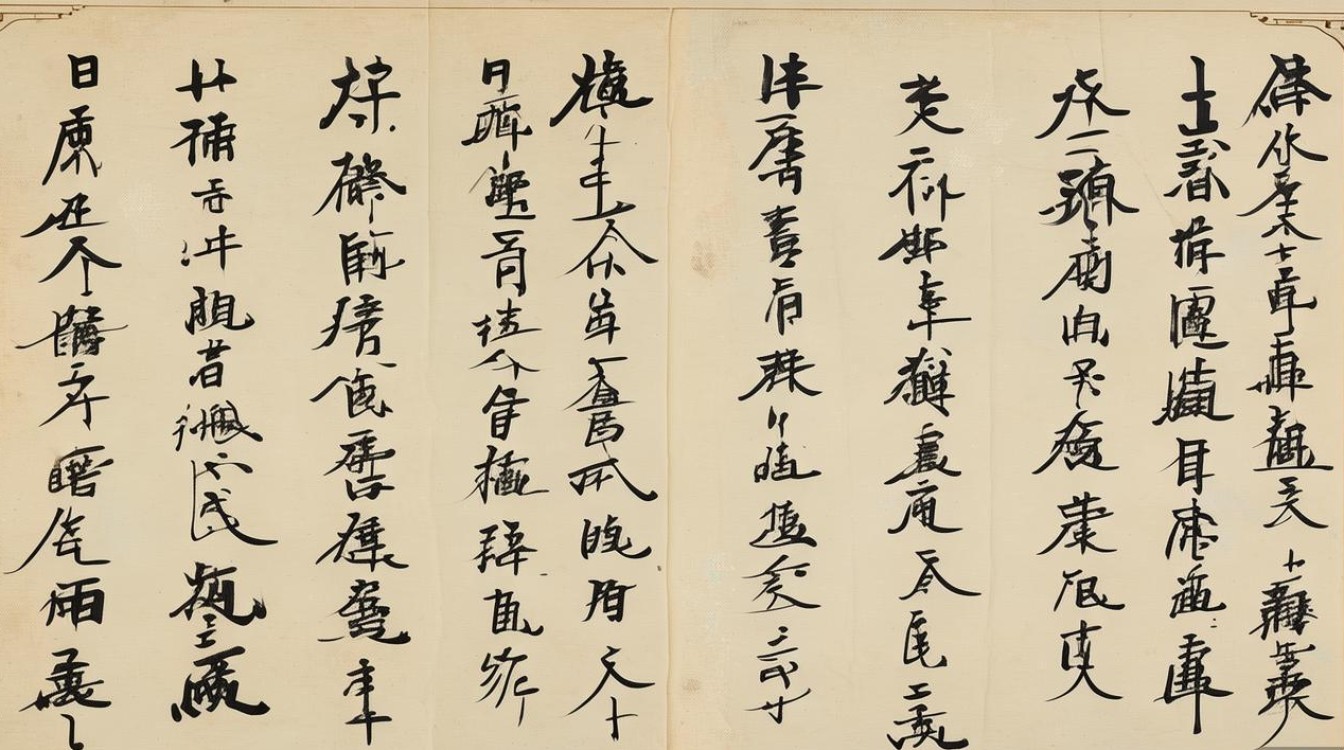

金石体书法的起源可追溯至商代晚期,商周时期,青铜礼器盛行,工匠先将文字书写在陶范上再浇铸,形成“金文”(又称钟鼎文),如西周的大盂鼎铭文,结体方正,线条遒劲;甲骨文则是商代王室占卜刻辞,刀痕犀利,错落有致,秦代统一文字,小篆成为标准书体,刻石如《泰山刻石》《峄山碑》,线条匀称,结构严谨,体现了“书同文”的规范,汉代隶书成熟,碑刻艺术迎来高峰,《曹全碑》的秀逸、《张迁碑》的方劲,展现了隶书的多样化风格,唐宋时期,楷书碑刻盛行,颜真卿《多宝塔碑》的端庄、柳公权《玄秘塔碑》的险峻,虽以毛笔书写为底,但经刻凿后更显金石之力,清代碑学兴起,金石考据学带动书法革新,邓石如以篆隶笔法融入碑刻,伊秉绶的隶书方拙厚重,使金石体书法在传承中焕发新生。

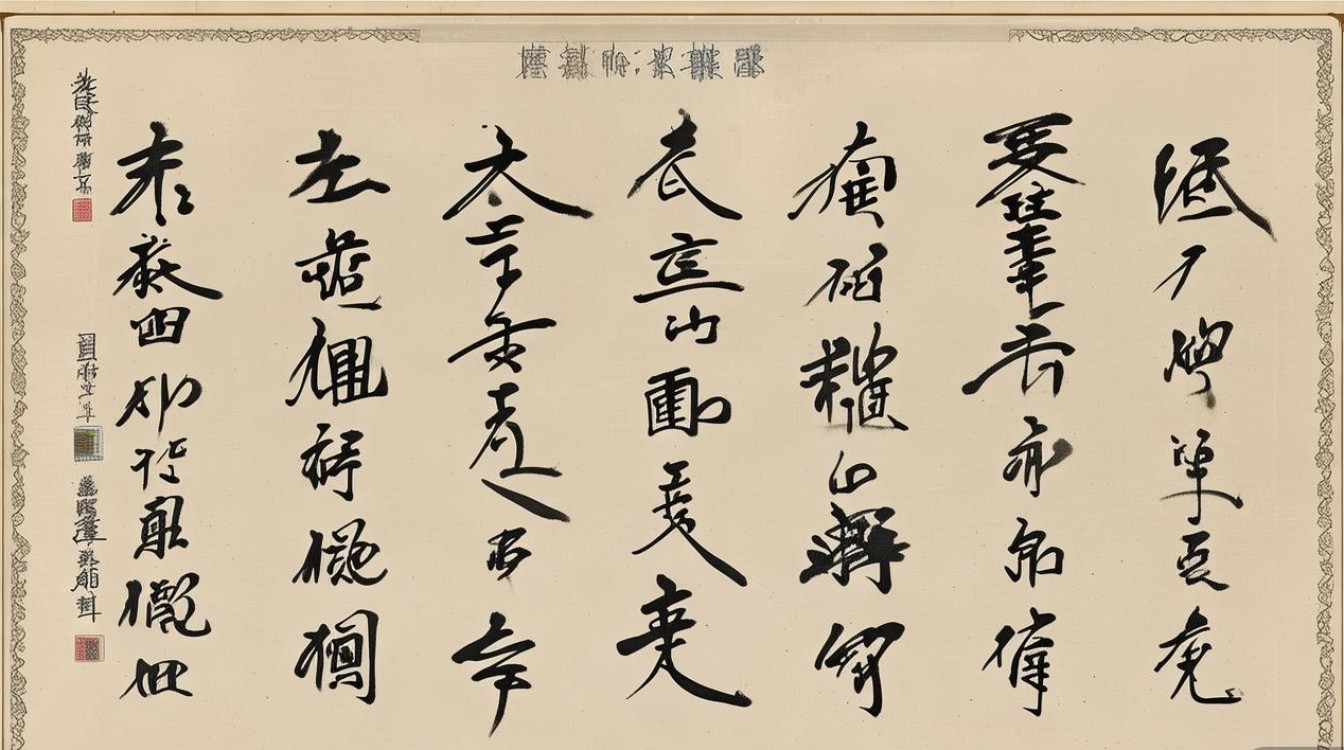

金石体书法的艺术魅力集中体现在线条、结构与审美三方面,线条上,因载体坚硬,刻凿需用“涩进”之力,故线条多“屋漏痕”“折钗股”之趣,如金文的浑厚圆润,石刻的方劲斩截,既有书写性,又具雕刻的力度感,结构上,甲骨文随形布势,错落自由;金文对称均衡,端严庄重;汉碑则“疏可走马,密不透风”,茂密中见疏朗,其核心审美在于“金石气”,即历经岁月侵蚀形成的斑驳、残缺感,如《石门颂》的摩崖刻石,风化后的字口模糊,反而增添了苍茫古拙的意境,这与毛笔书法追求的“书卷气”形成鲜明对比。

不同时期的金石体书法各具特色,以下为部分代表作品概览: | 时期 | 代表作品 | 书体特点 | 艺术风格 | |-------|----------|------------|------------| | 商周 | 大盂鼎铭文 | 金文(大篆) | 笔画粗细均匀,结体方正,气度恢弘 | | 秦代 | 泰山刻石 | 小篆 | 线条圆转流畅,结构对称,端庄严谨 | | 汉代 | 曹全碑 | 隶书 | 笔画秀润,字形扁平,飘逸灵动 | | 清代 | 邓石如篆书 | 篆书 | 融合碑刻刀意,线条苍劲,古朴厚重 |

金石体书法不仅是汉字书写的早期形态,更是中华文明的重要载体,它记录了商周至明清的历史、文化与礼仪,如毛公鼎铭文近500字,堪称“青铜史书”,在书法史上,金石体为后世提供了丰富的笔法与结构范式,清代碑学以金石体革新帖学,催生了“碑帖融合”的新风尚,至今仍影响着当代书法创作,其“朴拙”“雄强”的审美理念,也为现代设计、篆刻等领域提供了灵感源泉。

FAQs

Q1:金石体书法与普通毛笔书法的主要区别是什么?

A1:区别主要体现在三方面:一是创作载体与方式,金石体需经书丹后刻凿于硬质材料(青铜、石等),普通毛笔书法直接书写于纸帛;二是线条质感,金石体因刻凿形成“方劲”“斑驳”的金石气,毛笔书法则以“流畅”“细腻”的书卷气为主;三是审美取向,金石体追求“古拙”“雄强”,毛笔书法更重“韵律”“意境”。

Q2:学习金石体书法需要注意哪些要点?

A2:首先需“以刀代笔”理解刻凿特性,临摹时可先分析碑刻的刀法走向(如“冲刀”“切刀”),再结合书丹笔意;其次要取法乎上,优先临摹先秦金文、汉碑等经典作品,避免过度修饰的“匠气”;最后需笔墨与刀意结合,书写时可适当追求“毛涩”感,通过墨色的浓淡、笔画的残缺模拟金石斑驳的韵味。