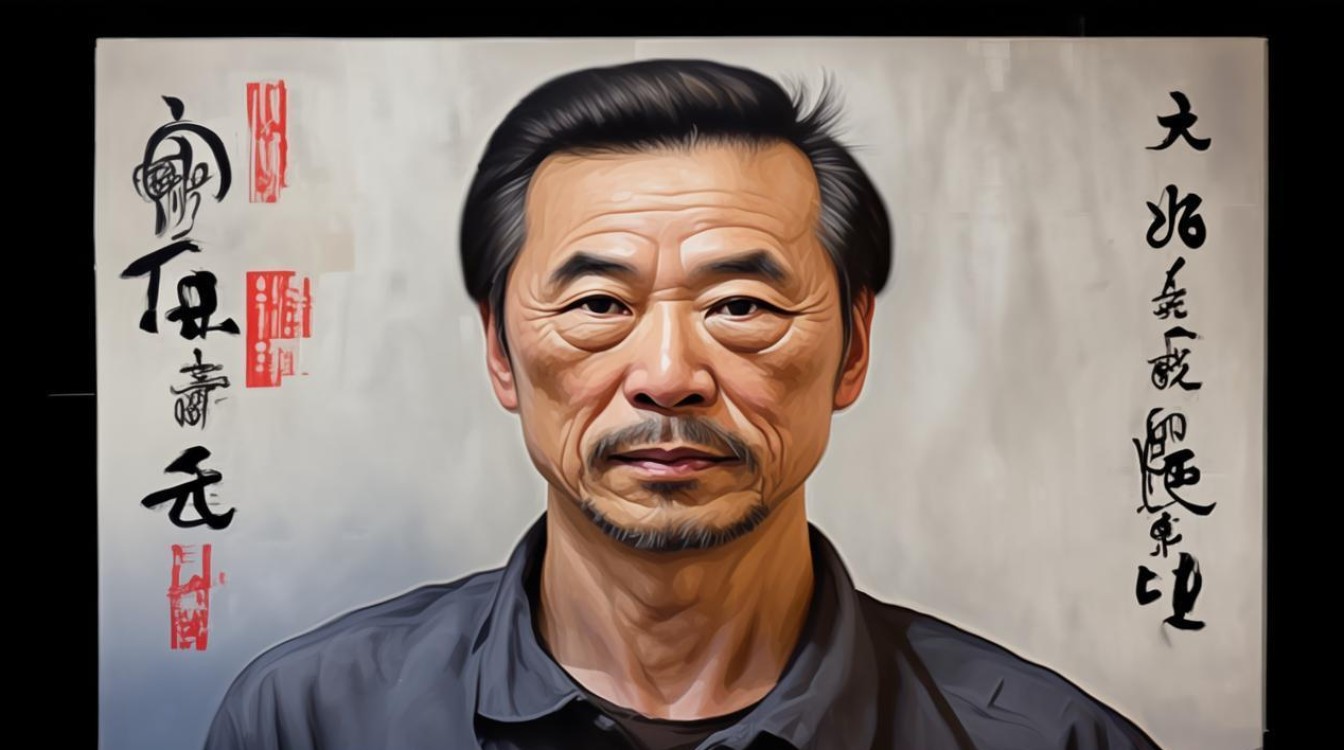

董平油画家是中国当代艺术领域中一位以深沉的人文关怀和独特的艺术语言备受关注的创作者,他出生于20世纪70年代,成长于江南水乡,这片湿润的土地不仅赋予了他细腻的感知力,更成为他日后艺术创作中反复出现的视觉母题,董平早年毕业于中国美术学院油画系,后赴法国巴黎国立高等美术学院深造,这段跨文化的学习经历让他的艺术创作在根植于中国传统美学的同时,又融入了西方现代绘画的形式探索,逐渐形成了兼具东方意境与当代精神的个人风格。

在董平的艺术世界里,风景画占据着核心位置,但他笔下的风景并非对自然景物的简单再现,而是经过内心过滤与情感重构的精神图景,无论是江南古镇的青石板路、烟雨朦胧的河网,还是北方山峦的苍茫厚重、城市边缘的工业遗存,都被他赋予了超越时空的诗意与哲思,他的创作主题始终围绕着“人与自然”“记忆与当下”“传统与现代”的关系展开,试图在画面中构建一个既真实又超验的视觉空间,让观者在凝视作品时,既能感受到具体的物象细节,又能体会到一种弥漫在画面中的情绪氛围。

董平的艺术语言极具辨识度,在色彩运用上,他摒弃了传统油画中强烈的明暗对比,转而采用一种低饱和度、微妙的色调过渡,他擅长用灰蓝、土黄、赭石等沉稳的颜色作为基调,偶尔在局部点缀一抹亮色,形成视觉上的张力,如同灰暗天空中透出的一缕阳光,瞬间点亮整个画面,这种色彩处理方式,既呼应了中国水墨画“墨分五色”的雅致,又暗合了西方象征主义绘画对情感色彩的强调,在他的《江南暮色》系列中,傍晚的余晖并非热烈的橙红,而是被一层薄雾般的灰紫色笼罩,远处的房屋和树木在朦胧的光影中若隐若现,营造出一种“可望而不可即”的距离感,仿佛记忆中的故乡,既熟悉又遥远。

在笔触与肌理的处理上,董平展现了高超的技法控制力,他常用画刀代替画笔进行塑造,通过刮、堆、抹等手法,使画面形成丰富的凹凸质感,这种肌理不仅增强了画面的物理触感,更成为情感表达的载体——在表现古老建筑的斑驳墙面时,他会用粗粝的笔触和厚重的颜料堆积出岁月的痕迹;而在描绘水面或天空时,则会用平滑的笔触和稀薄的颜料,营造出流动与空灵的效果,这种“厚”与“薄”“实”与“虚”的对比,让画面充满了节奏感,也引导观者的视线在细节与整体之间游移,不断发现新的视觉层次。

除了风景画,董平的人物画同样值得关注,他的人物形象多为普通人,或是乡间的老者,或是都市的行人,他们的面部表情往往模糊不清,身体姿态也显得有些疏离,仿佛是某个宏大叙事中的“无名者”,正是这种“无名性”,让作品更具普遍性,引发观者对个体命运与时代变迁的思考,他的《行者》系列中,人物背着简单的行囊,走在空旷的田野或街道上,背景是模糊的远景,人物的形象在画面中显得渺小却坚定,仿佛象征着在现代社会中不断前行的每一个普通人,董平曾说:“我画的是人,但更是人的状态——那种在时代洪流中的坚守、迷茫与希望。”

董平的艺术成就不仅体现在创作实践上,也他对艺术教育的贡献,作为中国美术学院的教授,他多年来深耕教学一线,培养了一批青年艺术家,他的教学理念强调“技进于道”,认为技法只是艺术表达的媒介,更重要的是通过技法的训练,培养艺术家独立的思考能力和独特的艺术视角,他常对学生说:“不要追求风格的‘早熟’,要像一棵树一样,先扎根,再生长,根系越深,枝叶才能越茂盛。”这种严谨而开放的教学态度,让他在艺术教育界备受尊敬。

近年来,董平的作品频繁出现在国内外重要艺术展览中,并被中国美术馆、上海美术馆、巴黎蓬皮杜艺术中心等知名机构收藏,他的艺术创作也获得了业界的广泛认可,曾获“中国油画艺术奖”“全国美展优秀奖”等多个重要奖项,面对荣誉,董平始终保持清醒的头脑,他拒绝被固定的标签定义,不断在新的创作主题和技法上进行探索,从早期的“江南记忆”到近期的“城市边缘”,从具象表现到抽象元素的融入,他的艺术之路始终在变化中保持着一贯的精神内核——对人性与自然的深切关怀,对艺术本质的执着追问。

以下为董平艺术生涯中部分重要展览与获奖情况的概览:

| 时间 | 事件名称 | 地点/机构 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 2005年 | “江南叙事”董平油画展 | 中国美术馆,北京 | 首个个人大型展览 |

| 2010年 | 法国巴黎国际艺术沙龙展 | 巴黎大皇宫,法国 | 获“青年艺术家推荐奖” |

| 2012年 | “时代镜像”中国当代艺术展 | 蓬皮杜艺术中心,法国 | 作品《老宅》被收藏 |

| 2015年 | 第十二届全国美展 | 中国美术馆,北京 | 作品《太行山记》获优秀奖 |

| 2018年 | “东方与西方”董平油画展 | 大都会艺术博物馆,美国 | 策划并参展 |

| 2021年 | “记忆的在场”董平个展 | 上海当代艺术博物馆,上海 | 展出最新“城市边缘”系列 |

董平的艺术创作,如同一条缓缓流淌的河,既有江南水乡的温润细腻,也有山川大地的苍茫厚重,他用画笔记录时代变迁,用色彩承载情感记忆,用肌理诉说生命体验,在这个图像泛滥的时代,他的作品提醒我们:艺术的价值不仅在于视觉的呈现,更在于心灵的触动,当我们站在他的画前,仿佛能听到时光的低语,感受到生命的温度,这正是董平油画艺术的魅力所在。

相关问答FAQs

Q1:董平的油画如何体现中西融合的特点?

A1:董平的中西融合主要体现在三个方面:一是美学理念的融合,他将中国传统美学中的“意境”“留白”“虚实相生”等观念融入油画创作,例如在《江南暮色》中通过朦胧的色调和疏密有致的构图营造出“诗中有画,画中有诗”的东方意境;二是技法的融合,他既保留了西方油画对光影、肌理的精细刻画,又借鉴了中国水墨画的“写意”笔法,如用画刀刮出的颜料痕迹既有油画的厚重感,又类似水墨的飞白效果;三是主题的融合,他的作品既关注中国本土的自然与人文景观,又触及城市化、全球化等当代议题,体现了中国传统艺术精神与现代性思考的结合。

Q2:董平风景画中的“江南”意象为何具有特殊意义?

A2:董平风景画中的“江南”并非简单的地理概念,而是一种文化符号和精神寄托,江南是他的故乡,童年的记忆与情感体验成为他创作的源泉,青石板路、乌篷船、烟雨楼台等意象承载着他的乡愁与身份认同;江南文化中的“温婉”“诗意”“内敛”等特质,与他的艺术气质高度契合,他通过低饱和度的色彩、朦胧的光影和疏离的构图,将江南从现实的具象场景升华为一个充满怀旧情绪与哲思的精神空间;在快速城市化的背景下,董平笔下的江南也带有对传统消逝的隐忧,那些逐渐消失的老街旧巷、古桥流水,成为他对现代化进程中文化记忆流失的反思与挽留。