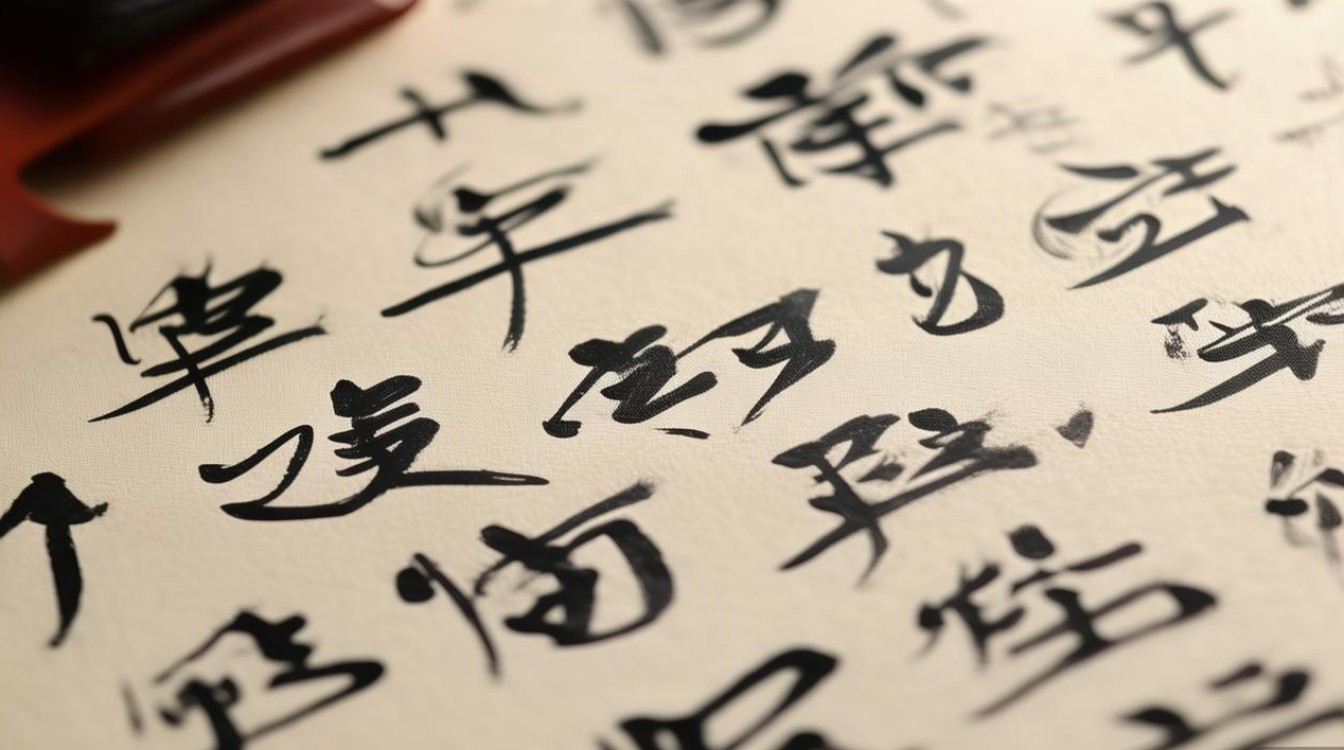

田文德书法,作为当代中国书法艺术领域的重要代表之一,以其深厚的传统底蕴、鲜明的个人风格与文化担当,在书坛独树一帜,他深耕书法艺术数十载,楷、行、草、隶、篆五体皆能,尤以楷书、行书见长,其作品既承晋唐法度,又融时代新意,形成了“雄健中见灵秀,端庄中寓灵动”的独特艺术风貌,被誉为“当代传统书法的坚守者与革新者”。

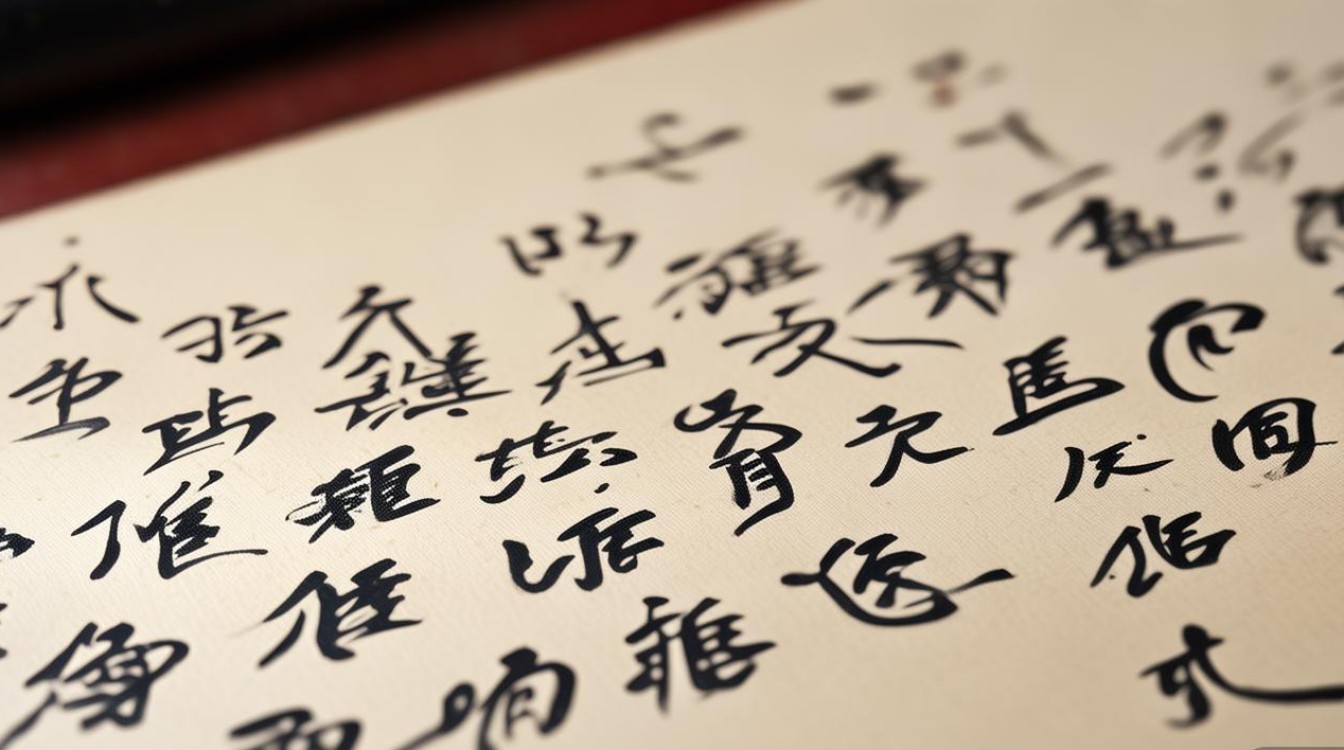

田文德的书法之路,始于对传统的敬畏与深耕,他幼承家学,临池不辍,早年遍临历代碑帖,从汉隶《曹全碑》《张迁碑》的朴厚雄浑,到魏碑《张猛龙碑》《郑文公碑》的方峻刚健,再到唐楷欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔》的法度森严,乃至王羲之《兰亭序》、苏轼《黄州寒食帖》的行云流水,皆心摹手追,打下了坚实的传统根基,他主张“师古而不泥古”,在深刻理解传统笔法、结体、章法的基础上,融入个人情感与时代审美,赋予古老书法以新的生命力,其楷书作品,如《心经》《千字文》等,恪守楷书“端庄平正”的法则,笔画方圆兼备,刚柔相济,横画如千里阵云,竖画如万岁枯藤,撇捺如犀角象牙,点画如高峰坠石,结体中宫收紧,外展舒朗,既具欧体的险劲峻拔,又含颜体的浑厚大气,更添王献之的灵动飘逸,于法度之中见个性,于端庄之中显生机,行书作品则多以“二王”为宗,旁及宋元,笔法流畅自然,牵丝引带映带分明,字形大小错落,疏密有致,行气贯通,既有《兰亭序》的雅逸潇洒,又有苏轼丰腴跌宕的书卷气,于率意中见功力,于流畅中含沉郁,展现出深厚的文学修养与笔墨功底。

在艺术理念上,田文德始终坚持“书为心画,技进乎道”的创作观,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是书家文化修养、人格精神与情感世界的流露,他强调“技道双修”,一面精进技法,一面深耕传统文化,将诗词歌赋、哲学思想融入书法创作,其作品内容多选自经典古籍、诗词名篇,如《道德经》《论语》《赤壁赋》等,通过笔墨传递中华文化的精神内核,他注重书法的时代性,主张“笔墨当随时代”,在传统笔法的基础上,适当融入现代审美意识,如强化作品的节奏感、空间感与形式美,使作品既具古典韵味,又贴近当代观众的审美需求,实现了传统与创新的有机统一。

田文德的书法成就不仅体现在创作上,更体现在其对书法教育的推广与文化传承的担当,他长期从事书法教育工作,先后在多所高校、书院担任客座教授,开设书法讲座与工作室,培养了大批书法人才,他主张“因材施教”,根据学员的不同基础与特点,制定个性化的教学方案,注重理论与实践相结合,既传授技法,又阐释文化内涵,引导学生理解书法背后的精神追求,其教学理念与方法,深受学员与业界好评,为书法艺术的薪火相传作出了重要贡献,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区、乡村,普及书法知识,弘扬传统文化,让更多人感受书法艺术的魅力。

田文德的书法艺术得到了社会各界的广泛认可,其作品多次参加国内外重大书法展览,并获多项大奖,被故宫博物院、中国美术馆、国家博物馆等专业机构收藏,还被作为国礼赠予外国政要与友好机构,出版有《田文德书法集》《楷书技法与审美》《行书创作解析》等多部专著,发行量达数十万册,成为书法爱好者学习临摹的重要范本,以下为其书法艺术成就概览:

| 类别 | |

|---|---|

| 代表作品 | 楷书《心经》《千字文》,行书《赤壁赋》《兰亭序集联》,草书《将进酒》等 |

| 重要展览 | 全国书法篆刻展、当代书法名家邀请展、中日韩书法交流展、“文心书韵”个人书法展等 |

| 学术著作 | 《田文德书法集》《楷书技法与审美》《行书创作解析》《书法与文化传承》等 |

| 教育贡献 | 创立“文德书法工作室”,培养省级以上书协会员50余人;举办公益书法讲座100余场 |

田文德的书法艺术,以传统为根,以创新为魂,以文化为脉,不仅在笔墨技巧上达到了极高的造诣,更在精神内涵上彰显了当代书家的文化担当,他的作品,既有“晋人尚韵”的风雅,有“唐人尚法”的严谨,有“宋人尚意”的洒脱,更有当代书家对时代精神的深刻体悟,为中国书法艺术的传承与发展注入了新的活力。

相关问答FAQs

问题1:田文德的书法风格主要受哪些传统书家影响?

解答:田文德的书法风格广泛取法历代碑帖,形成了“碑帖融合”的面貌,其楷书主要受欧阳询(险峻峻拔)、颜真卿(浑厚大气)、王献之(灵动飘逸)影响,兼收汉隶《曹全碑》的朴厚与魏碑《张猛龙碑》的方劲;行书则以“二王”(王羲之、王献之)为宗,融入苏轼的丰腴、米芾的跌宕,笔法上追求“屋漏痕”“折钗股”的自然意趣,结体上注重“平正中见险绝,疏密中显节奏”,他通过长期临摹与消化,将多家之长融为己用,形成了独具特色的艺术风格。

问题2:初学者如何从田文德的书法中汲取营养?

解答:初学者学习田文德书法,可分三步走:第一步,从楷书入手,选择其《心经》《千字文》等楷书作品临摹,重点体会其用笔的“方圆兼备”(如横画起笔方折,收笔含蓄)和结体的“中宫收紧,外展舒朗”;第二步,过渡到行书,临摹其《赤壁赋》《兰亭序集联》等作品,分析字与字的呼应、行气的贯通,学习其“牵丝引带”的自然与“虚实相生”的章法;第三步,结合其理论著作《楷书技法与审美》,理解书法背后的文化内涵,避免“只重技法而轻文心”,建议先专后博,在掌握其风格特点后,再追溯传统,广泛临摹历代碑帖,打下坚实基础。