山水画家王荣,1955年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门山水的人文底蕴,以“笔墨写天地,丘壑纳心胸”为艺术圭臬,成为当代江南山水画的代表性人物之一,其画承宋元气韵,融明清风骨,既得江南山水的温润秀逸,又兼北方山水的雄浑苍茫,四十余载笔耕不辍,形成了“清润中见骨力,空灵中藏深远”的独特艺术风貌。

成长与师承:在传统与自然中扎根

王荣的艺术之路,始于童年对家乡园林与太湖烟波的记忆,少年时常临摹《芥子园画谱》,后师从苏州名家吴䍩木,系统研习“吴门画派”的笔墨技法,吴䍩木教导他“画山水要‘师古人’更要‘师造化’”,这一理念成为他一生的创作准则,青年时期,他遍游黄山、桂林、太行、雁荡等名山大川,携带画稿写生万余张,将真山水的生机与古法程式熔于一炉,他曾坦言:“宋人的‘高远’‘深远’给了我构图的骨架,元人的‘逸笔草草’给了我抒情的血肉,而江南的烟雨云雾,则是我笔墨里化不开的乡愁。”

艺术风格:笔墨当随时代的江南叙事

王荣的山水画,以“写意”为核心,在传统笔墨中注入现代审美,形成三大鲜明特质:

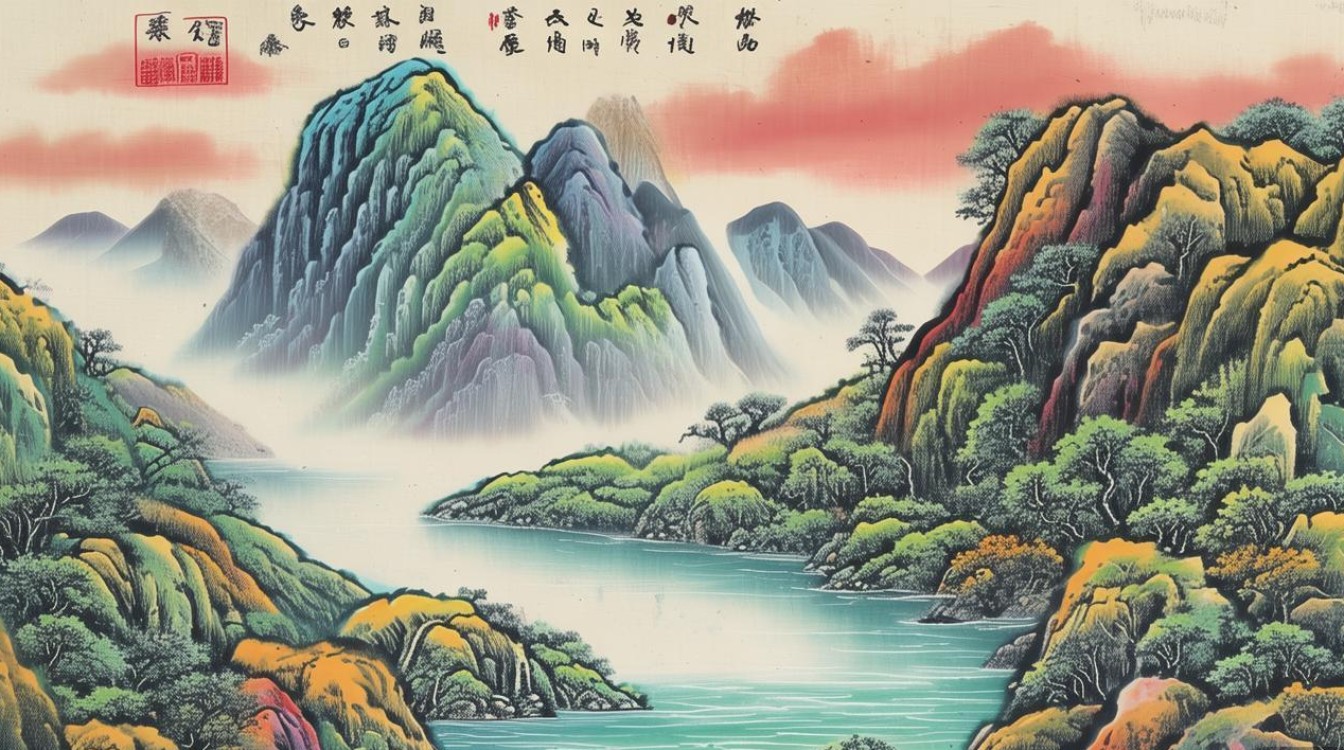

其一,构图“层叠见空灵”,他打破传统“三远法”的单一视角,常以“散点透视”结合“焦点透视”,将高远山峰与平远江河置于同一画面,如《太湖烟雨图》中,近景湖石以“披麻皴”勾勒肌理,中景岛屿淡墨晕染,远景烟波浩渺,通过虚实浓淡的层次推移,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境。

其二,笔墨“刚柔相济”,其笔法既有北宋范宽的“雨点皴”的沉雄,又融合南宋马远“斧劈皴”的爽利,更兼元代倪瓒“折带皴”的疏秀,用墨上善用“积墨法”与“破墨法”,层层积染出山石的厚重,又以清水破墨晕染出云雾的流动,如《春山听泉图》,近景松针以焦墨点厾,中景山石淡墨皴擦,远景云雾以清水晕开,墨色丰富而不杂乱,刚柔中见气韵。

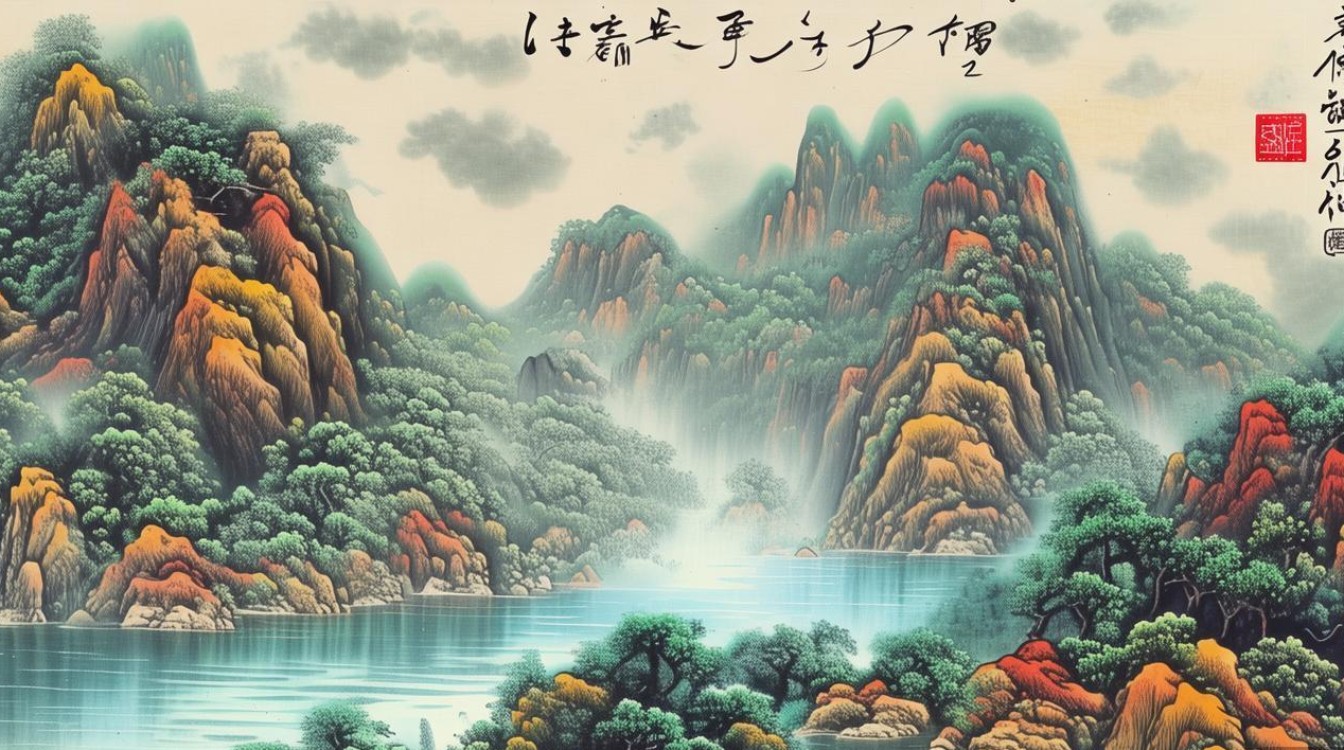

其三,意境“人文共生”,他的画从不孤立描绘自然,常在山水间点缀茅屋、小桥、渔舟、文人雅士,赋予画面生活气息与文化温度,如《溪山清话图》,远景青山如黛,近景溪边两人对坐交谈,旁有童子烹茶,既取法“文人画”的雅致,又融入当代人对“诗意栖居”的向往,让山水成为承载情感的“心灵图景”。

以下为其艺术风格核心要素简表:

| 风格维度 | 具体表现 | 代表技法/意象 |

|---|---|---|

| 构图 | 层叠中见空灵,虚实相生 | 散点透视、远近穿插 |

| 笔墨 | 刚柔相济,墨韵丰富 | 披麻皴、斧劈皴、积墨法 |

| 意境 | 人文共生,自然与情感交融 | 茅屋、渔舟、文人点景 |

代表作品:从江南烟雨到家国情怀

王荣的创作生涯中,诞生了多幅兼具艺术价值与时代精神的代表作。

《太湖春晓》(1998年)是其“江南山水”的里程碑之作:画面以春日太湖为背景,近湖柳枝随风轻摆,中景渔船扬帆破浪,远处东山峰峦若隐若现,采用“浅绛设色”,以花青调墨渲染山峦,赭石点染柳叶,在清润中透出勃勃生机,该作入选“第九届全国美展”,并被中国美术馆收藏。

《太行秋色》(2015年)则展现了他对北方山水的探索:太行山脉的雄浑与秋日的苍茫交织,以“浓墨皴擦”表现山石的嶙峋,朱砂调墨点染枫叶,在沉雄中见绚烂,被评价为“既有北方山骨,又有江南韵致”。

近年创作的《长江万里图》(2020年,长卷),以全景式构图描绘长江从源头入海的壮阔,融合三峡的险峻、江汉平原的开阔、江南水乡的婉约,成为新时代“长江主题”山水画的力作。

创作理念与艺术影响

王荣始终秉持“笔墨随时代,山水载精神”的理念,认为传统不是僵化的范式,而是流动的基因,他提出“三新”主张:“新笔墨”——在传统笔法中融入光影、色彩等现代元素;“新意境”——山水画要回应当代人的精神需求;“新传承”——通过教学与展览让山水画走进大众生活。

作为苏州大学美术学院教授,他培养了大批青年画家,主编《江南山水画技法教程》等教材,推动“吴门山水”的当代转化,其作品多次在国内外展出,先后在巴黎、东京、纽约等地举办个人画展,被大英博物馆、中国美术馆等机构收藏,被誉为“新时代江南山水的代言人”。

相关问答FAQs

Q1:王荣的山水画与其他当代江南山水画家相比,有哪些独特之处?

A:王荣的独特性在于“南北融合”与“人文温度”,不同于部分画家专注江南的“小景清雅”,他常将北方山水的雄浑笔意融入江南山水的温润气质,形成“刚柔并济”的面貌;他的画不局限于自然描绘,而是通过点景人物(如渔夫、文人、游客)构建“山水与人的共生关系”,赋予传统山水画当代生活气息,让观者既能感受到笔墨的传统底蕴,又能体会到情感的时代共鸣。

Q2:王荣在创作中如何平衡“传统”与“创新”?

A:王荣以“守正创新”为原则,平衡两者的核心是“笔墨为体,意境为用”,在笔墨上,他坚守宋元以来的皴法、墨法等传统技法,认为“笔墨是山水的骨气,丢不得”;在意境与形式上,则大胆创新:比如在构图上打破传统“留白”的程式,尝试以“满幅式”构图表现现代都市与山水的交融;在色彩上,突破水墨单一体系,适当引入矿物质颜料,增强画面的视觉张力,他曾说:“传统是根,创新是叶,根深才能叶茂,叶茂更不忘根深。”