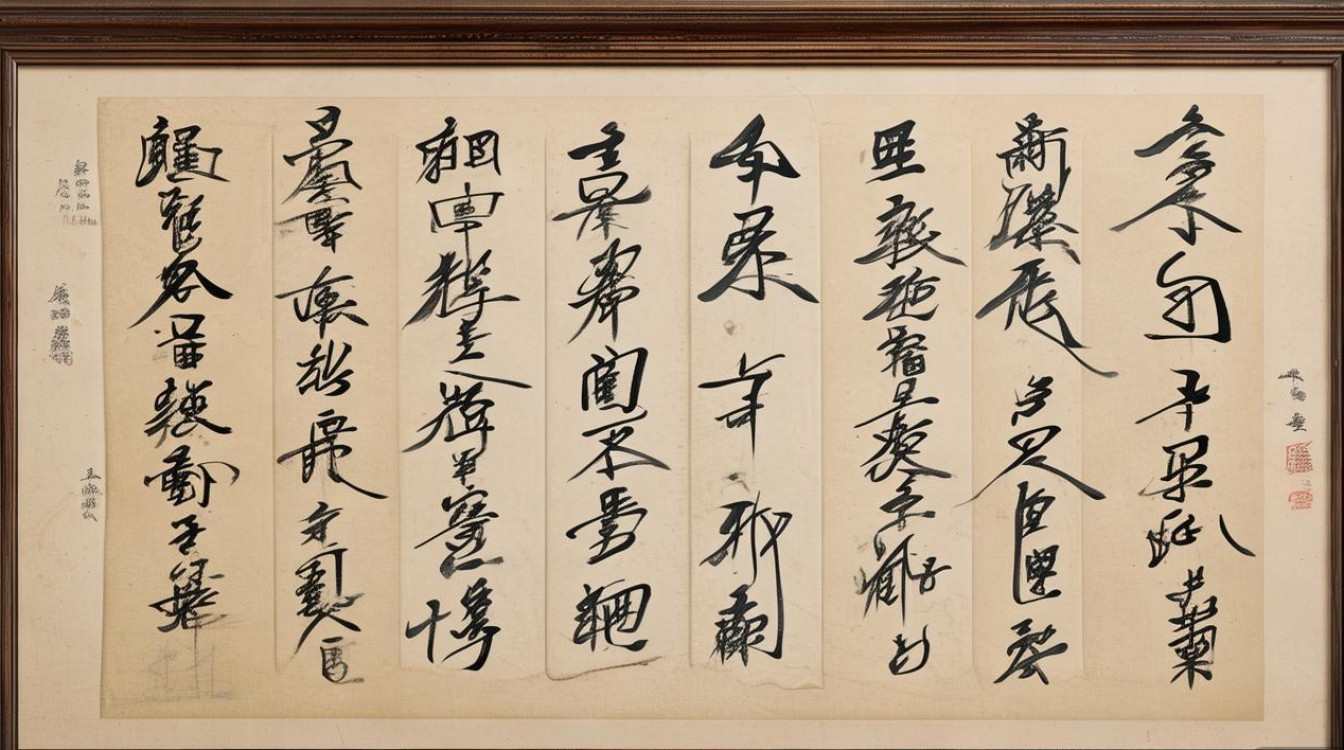

吴永昌书法作为当代书坛中兼具传统底蕴与创新精神的代表性风格之一,其艺术实践以“碑帖互融”为核心,在楷书、行书领域的探索尤为深入,既扎根于汉魏碑刻的雄浑骨力,又汲取晋唐帖学的雅逸气韵,形成了“刚柔相济、气象雍容”的独特面貌,他的书法创作不仅是个人艺术理念的物化,更是对传统书法当代转化的深刻回应,在技法、审美与文化传承三个维度均展现出鲜明的时代特征。

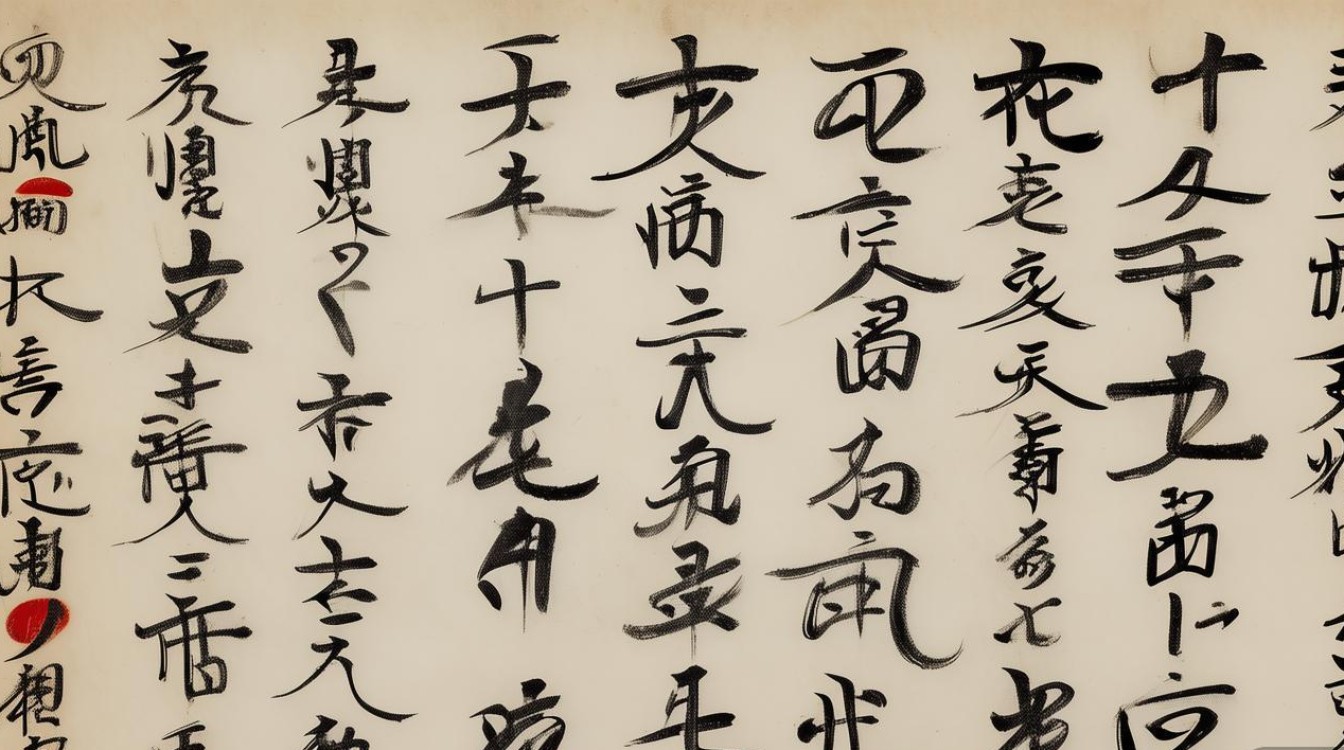

从艺术渊源与师承脉络看,吴永昌书法的根基深植于传统经典,早年他系统临摹《张迁碑》《礼器碑》等汉碑,深谙方笔峻挺、力道沉雄的碑学笔法,线条中蕴含金石质感;后转攻“二王”行草及颜真卿《祭侄文稿》,于帖学的使转自如、情感表达中提炼笔墨灵性,这种“由碑入帖,再以帖化碑”的路径,使其作品既有碑刻的筋骨,又具帖学的血肉,他曾坦言:“书法传统如长河,我辈不过是在其中掬一瓢饮,关键在于饮得清源后,能否映照当下。”这种清醒的认知,使其创作始终在传承与创新的张力中寻求平衡。

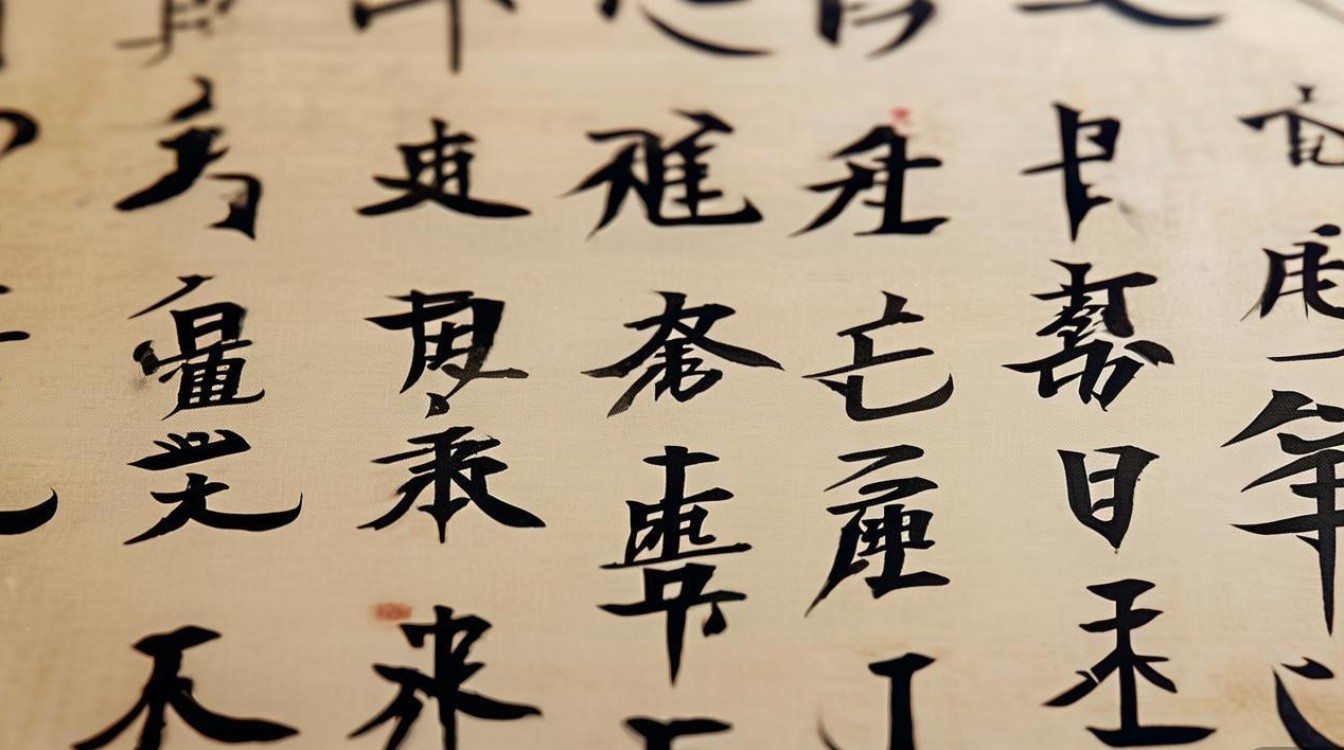

在书体特点与风格表现上,吴永昌的楷书与行书最具代表性,其楷书以“魏碑为基,唐楷为用”,结体上既保留魏碑的险绝开合,又融入颜真卿的端严厚重,如横画起笔斩钉截铁,捺画收笔含蓄内敛,形成“外拓而内敛”的视觉张力;行书则取法“二王”的流美与米芾的跌宕,用笔提按分明,使转中见疾涩,线条如行云流水,又暗含节奏顿挫,为更直观呈现其不同书体的艺术特征,可参考下表:

| 书体 | 核心笔法特点 | 结体规律 | 气韵表现 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,以方笔为主,起收笔多斩钉截铁 | 中宫紧结,主笔突出,欹侧中求平衡 | 端严沉雄,兼具金石气与书卷气 | 《心经楷书册》《朱子家训》 |

| 行书 | 中侧锋并用,使转灵动,提按节奏鲜明 | 疏密有致,字势连绵而气脉贯通 | 流畅洒脱,兼具雅逸与豪放之气 | 《赤壁赋行书卷》《王维诗册》 |

值得注意的是,吴永昌书法的创新不仅体现在笔法与结体上,更在于对“墨法”的突破性运用,他善用浓淡干湿的墨色变化营造层次感:在碑体楷书中,以浓墨显其骨力,飞白增其灵动;在行书创作中,则通过枯笔表现苍茫,湿墨渲染韵致,使作品在传统“五墨”基础上,融入现代视觉艺术的构成意识,如《兰亭集句》长卷中,墨色由浓转淡再复浓,仿佛书写者情感的起伏,形成“墨随情动,书为心画”的审美境界。

在文化内涵与当代价值层面,吴永昌书法始终强调“字外功夫”,他认为“书法不仅是笔墨技巧,更是文化人格的载体”,因此其作品内容多选经典诗文、格言警句,通过文字内容与形式美感的统一,传递传统文化精神,他积极参与书法教育与国际文化交流,开办书法工作室,培养青年书家,并多次在海外举办展览,让中国书法的当代魅力走向世界,这种“技道并进、内外兼修”的创作理念,使其书法超越了单纯的“艺术欣赏”,成为文化传承的鲜活载体。

相关问答FAQs

问:吴永昌书法中的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:吴永昌的“碑帖融合”主要体现在三个层面:一是笔法融合,将碑刻的方笔、折笔与帖学的圆笔、转笔结合,如楷书中方起圆收,行书中折钗股与屋漏痕并用;二是结体融合,取碑体之“险”与帖学之“正”,形成“既端严又灵动”的平衡感;三是气韵融合,以碑的“金石气”为骨,帖的“书卷气”为韵,使作品既有雄浑之力,又有雅逸之致,这种融合并非简单拼凑,而是通过长期实践对传统技法的提炼与重构,最终形成“碑中有帖,帖中有碑”的统一风格。

问:初学者如何欣赏吴永昌书法的艺术特点?

答:初学者可从“线条、结体、墨韵、气韵”四个维度入手:首先看线条的质感,其碑体楷书线条如“铁画银钩”,力道内蕴;行书线条则如“绵里裹铁”,柔中带刚,其次看结体的巧妙,楷书虽端庄却不呆板,行书虽流畅却不松散,字与字之间顾盼生姿,再品墨色的变化,浓淡干湿的交替使画面富有层次,如《赤壁赋》中“江上之清风”的淡墨与“山间之明月”的浓墨形成对比,最后感受整体的气韵,其作品无论大小,都透露出从容不迫的文人气质,这种“书卷气”是作品灵魂所在,也是区别于技巧堆砌的关键。