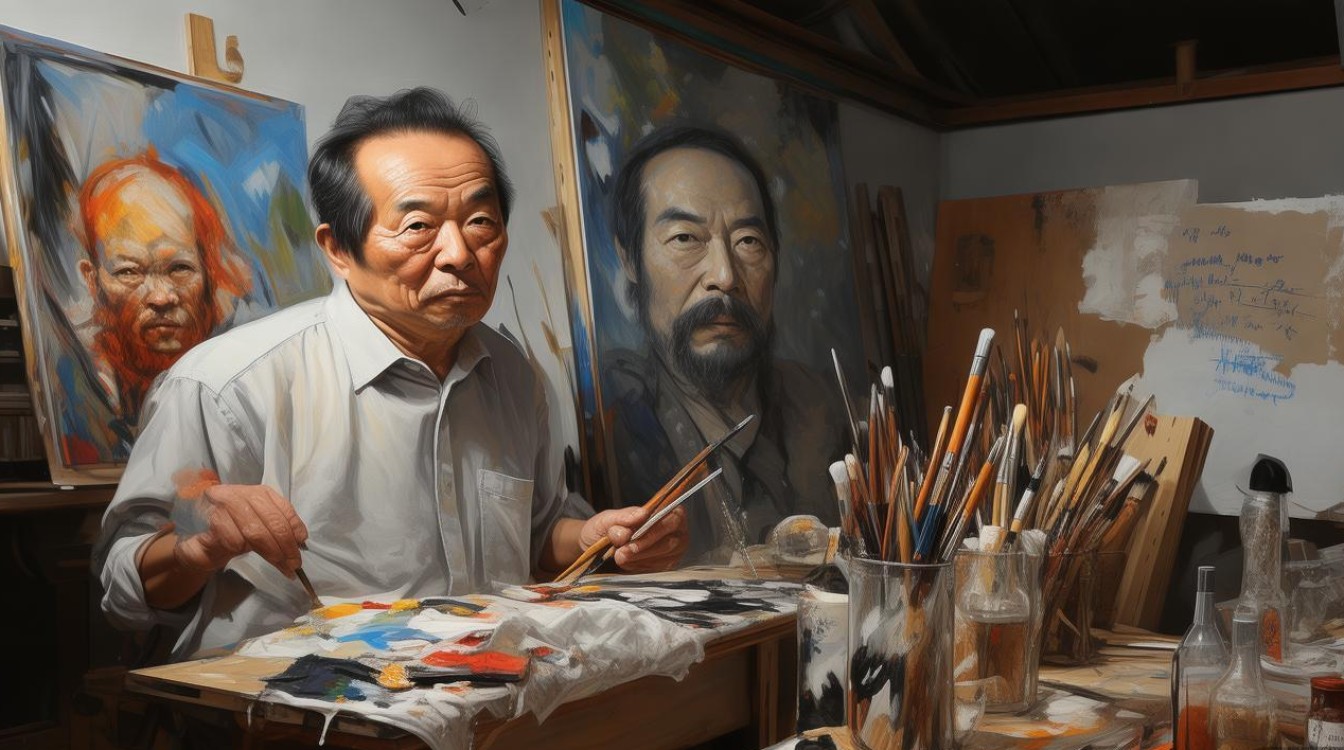

油画家赵刚是中国当代艺术领域极具代表性的艺术家之一,他的创作以深厚的文化底蕴、独特的视觉语言和强烈的人文关怀著称,在油画语言的本土化探索与当代性转化方面取得了显著成就,作为中央美术学院的教授,赵刚不仅以作品活跃于国际艺术舞台,更通过艺术教育影响了一代代青年创作者,成为连接传统与当下、东方与西方的重要桥梁。

赵刚的艺术历程始于对绘画本质的深刻理解与执着追求,他1958年出生于北京,自幼受家庭熏陶接触艺术,后考入中央美术学院油画系,师从靳尚谊、詹建俊等中国油画界的泰斗,在校期间,他系统学习了西方古典油画技法与现代表现主义语言,同时深入研习中国传统绘画的哲学观念与审美趣味,这种双重艺术背景为他后来的创作奠定了坚实基础,20世纪90年代,赵刚赴欧洲多国进行艺术考察,在卢浮宫、普拉多博物馆等艺术殿堂中,他不仅临摹研究了提香、伦勃朗、委拉斯贵支等大师的经典作品,更敏锐地捕捉到西方艺术中的人文精神与形式语言的演变,这段经历让他深刻意识到,中国油画的发展不能止步于对西方技法的模仿,而应在全球化语境下找到属于自己的文化坐标,回国后,他开始将中国传统美学中的“气韵生动”“虚实相生”等理念融入油画创作,逐渐形成了兼具西方油画的厚重质感与东方写意的灵动气韵的独特风格。

在创作风格上,赵刚的作品呈现出鲜明的“意象表现主义”特征,他打破了传统油画对写实与抽象的二元对立,通过主观化的色彩处理、富有张力的笔触节奏和象征性的空间营造,构建起既具象又抽象的视觉世界,他的色彩并非对自然物象的客观再现,而是情感与观念的载体——既有西方表现主义的浓烈奔放,又有中国水墨的淡雅通透,冷暖色调的碰撞与交融中,传递出对生命、自然与历史的深沉思考,笔触上,他擅长使用刮刀与画笔的结合,形成粗犷与细腻并置的肌理效果,既有油画材料的物质性呈现,又暗合中国书法中的“骨法用笔”,题材选择上,赵刚的作品多聚焦于自然景观与人文遗迹,如苍山、古道、老树、静物等,这些看似平凡的意象在他笔下被赋予了超越时空的精神内涵,他的“苍山系列”以云南苍山的山石云雾为对象,通过层叠的色块与流动的线条,将自然的雄浑与生命的律动融为一体,营造出“天人合一”的意境;而“古道系列”则通过对废弃驿道、残垣断壁的描绘,隐喻着时间的流逝与文明的记忆,引发观者对历史与现实的反思。

为了更清晰地呈现赵刚的艺术特色,以下从四个维度对其创作风格进行归纳:

| 维度 | 艺术特点 |

|---|---|

| 技法语言 | 融合西方油画的厚涂法与东方写意的线条表现,善用刮刀制造肌理,笔触刚劲有力又不失灵动。 |

| 色彩运用 | 主观化色彩表达,冷暖色调对比强烈,既有表现主义的情感张力,又有水墨画的通透感,营造诗意氛围。 |

| 题材选择 | 聚焦自然景观(苍山、云海)与人文遗迹(古道、老树),以小见大,传递对生命、历史与文化的思考。 |

| 精神内核 | 贯穿“天人合一”的东方哲学与人文关怀,通过具象与抽象的平衡,构建具有当代性的视觉叙事。 |

赵刚的代表作品包括《苍山如海》《古道西风》《老树系列》《静物·瓶花》等,这些作品不仅在国内重要美术展览中屡获殊荣,更被中国美术馆、上海美术馆等机构收藏,并在巴黎、纽约、东京等国际艺术舞台上引发广泛关注。《苍山如海》以恢弘的构图与绚烂的色彩,展现了自然山川的磅礴生命力,被誉为“中国油画意象化表达的典范”;《古道西风》则通过斑驳的肌理与灰褐色的调子,营造出历史的沧桑感,体现了艺术家对文化记忆的深刻反思,作为艺术教育家,赵刚在中央美术学院任教数十年来,始终秉持“技进于道,道法自然”的教学理念,强调技法训练与人文素养的并重,他鼓励学生在掌握西方油画语言的基础上,深入挖掘中国传统文化的精神内核,形成个性化的艺术表达,他的学生中,许多人已成为当代艺术领域的中坚力量,延续着他对艺术创新的探索。

赵刚的艺术实践不仅丰富了中国油画的语言体系,更推动了其在全球化语境下的文化自觉,他以作品证明,中国油画并非西方艺术的简单延伸,而是能够扎根于本土文化土壤,与时代精神同频共振的独立艺术形态,通过将传统美学精神与当代艺术观念相结合,赵刚为中国油画的发展开辟了一条“融汇中西、贯通古今”的创新之路,其创作与教育实践,对当代中国艺术的未来发展具有重要的启示意义。

相关问答FAQs

问题1:赵刚的油画作品中如何体现中国传统美学的影响?

解答:赵刚的作品通过多个维度融入中国传统美学理念:在“气韵生动”方面,他注重画面整体的节奏与生命力,如“苍山系列”中流动的线条与层叠的色块,营造出山水画特有的“气韵”;在“虚实相生”上,他通过模糊前景与背景的界限,制造空间层次感,类似中国画的“留白”手法;在“骨法用笔”中,他借鉴书法的笔意,以刚劲有力的笔触增强画面的表现力;他还常以自然意象为载体,传达“天人合一”的哲学思想,使作品兼具东方诗性与当代张力。

问题2:作为艺术教育家,赵刚的教学理念有哪些核心特点?

解答:赵刚的教学理念以“传统为基、当代为魂、个性为要”为核心:他强调对西方油画经典技法的系统训练,同时引导学生研习中国传统绘画的哲学与审美,培养“双重视角”;他注重培养学生的独立思考能力,鼓励学生从生活与文化中汲取灵感,避免风格化的模仿;他提倡“技进于道”,认为技法是表达思想的基础,而艺术创作的终极目标是传递人文关怀与精神价值,这种理念使他的教学兼具严谨性与开放性,深受学生推崇。