草体书法,作为中国书法艺术中最具抒情性与表现力的书体,以其奔放的线条、奇崛的结构和流动的气韵,成为历代书家抒发胸臆、展现个性的重要载体,欣赏草书,不仅是对笔墨技巧的品读,更是对书家精神世界与时代风气的探寻,从汉代章草的简古朴拙,到东晋今草的流美飘逸,再到唐代狂草的恣肆纵横,草书的发展史本身就是一部中国文人精神的外化史。

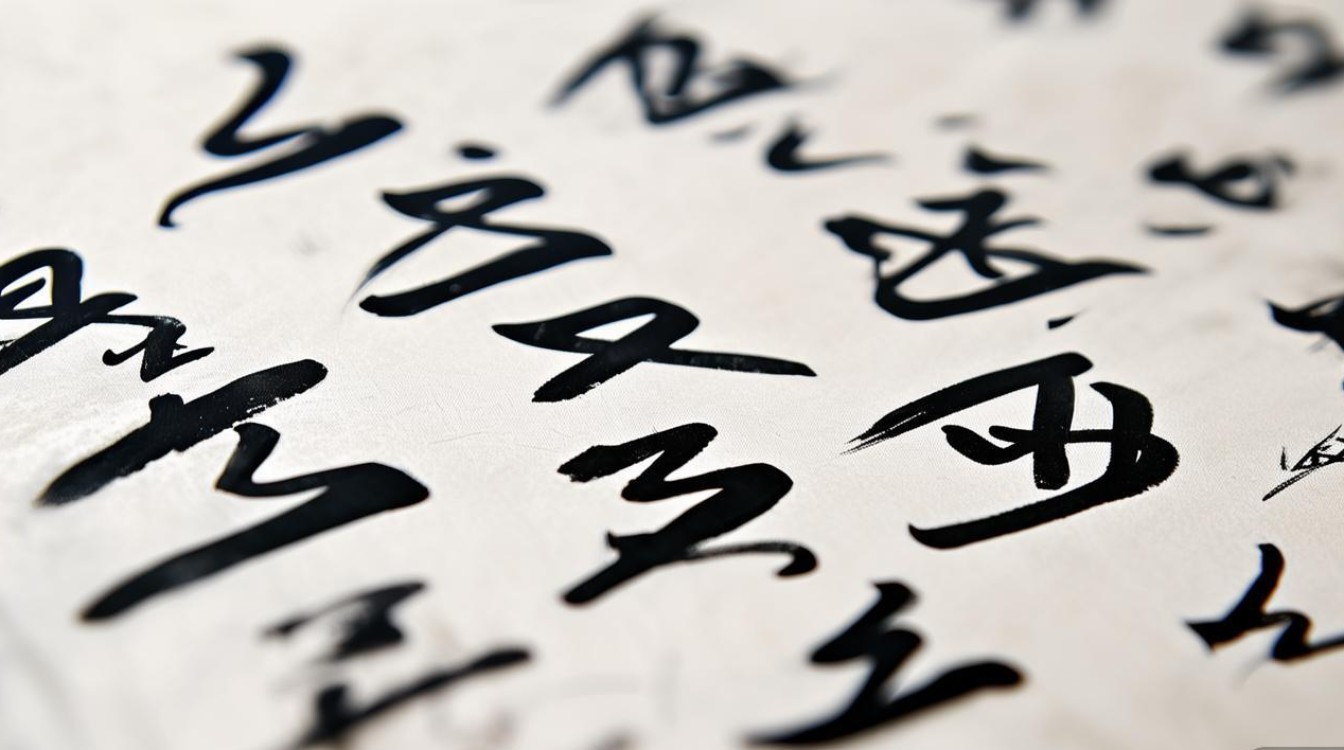

草书的魅力,首先在于线条的韵律与张力,与篆、隶、楷、行等书体相比,草书的线条打破了横平竖直的规整,以使转、提按、顿挫等笔法,形成“形如铁画,状若龙蛇”的视觉效果,唐代孙过庭在《书谱》中提出“草以使转为形质,以点画为情性”,精准概括了草书线条的核心——以“使转”构建字的骨架,以“点画”传递情感,怀素《自叙帖》中的“折钗股”,线条圆劲如金钗折股,刚柔并济;张旭《古诗四帖》中的“锥画沙”,笔力沉雄如锥画沙地,浑厚苍劲,这些线条看似随意,实则是书家对控笔能力的极致考验,每一笔的轻重缓急、粗细干湿,都暗合着情感的起伏节奏。

草书的结构充满“违而不犯,和而不同”的辩证智慧,草书并非简单的“潦草”,而是在打破汉字结构规范的基础上,通过“减笔”“连笔”“变形”等手法,创造出新的平衡,王羲之《十七帖》中的“之”字,一笔带过,却因牵丝引带的映带关系,衍生出数十种形态,既保持了字的辨识度,又避免了重复单调;黄庭坚《诸上座帖》中的“无”字,将上部两点化为弧线,下部“儿”字以斜势承接,结构险中求稳,奇正相生,草书的结构之美,在于“既雕既琢,复归于朴”——看似打破规则的变形,实则是对汉字内在精神的更高提炼。

章法的灵动与气韵的贯通,是草书欣赏的更高维度,草书讲究“一笔书”,字与字、行与行之间通过牵丝、呼应、顾盼,形成“行云流水”般的整体感,张旭《肚痛帖》从“忽肚痛不可堪”到“不知是冷热所致”,笔势由急促转为舒缓,情感随文字内容自然流淌;孙过庭《书谱》则“草兼楷行”,笔断意连,在疾涩变化中展现“心手双畅”的境界,草书的章法,如同一曲无形的乐章,墨色的浓淡枯湿(“墨法”)、字形的疏密聚散、行气的开合起伏,共同构成“气韵生动”的视觉交响。

为更直观理解草书的演变脉络,以下列举不同时期草书的代表书家与作品特点:

| 类型 | 代表书家 | 代表作品 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 章草 | 史游、皇象、索靖 | 《急就章》《出师颂》 | 字字独立,笔划带有隶书“波磔”,古朴厚重,尚存隶意。 |

| 今草 | 王羲之、王献之、智永 | 《十七帖》《书谱》 | 笔画连绵,但字间仍有界限,流美典雅,“不激不厉,而风规自远”。 |

| 狂草 | 张旭、怀素、黄庭坚 | 《古诗四帖》《自叙帖》 | 笔势狂放,线条连绵不绝,字形大小错落,情感喷薄而出,“有动鬼神之智”。 |

欣赏草书,需透过“形”见“神”,草书的“狂”并非狂妄,而是书家将情感、学识、技法熔于一炉的“心画”,怀素“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,是醉中见真性的率真;张旭“脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”,是超然物外的洒脱;而苏轼《黄州寒食诗帖》虽为行书,却兼具草书的跌宕,字里行间满是对人生际遇的感慨,这种“书为心画”的特性,让草书成为中国古代文人精神最直接的艺术呈现。

相关问答FAQs

Q1:草书辨识度低,普通人如何入门欣赏?

A:欣赏草书可分三步走:从“今草”入手,因其章法较规范,字形相对易辨,如王羲之《十七帖》、智永《真草千字文》;熟悉草书“符号系统”,掌握常用部首的草写规则(如“言”字旁作“讠”,“心”字底作“忄”);结合书家生平与创作背景,感受情感表达,如怀素《自叙帖》中“粉壁长廊数十间”的书写状态,便能理解其“狂”背后的激情。

Q2:草书是否越狂越好?如何理解“狂”与“法”的关系?

A:草书的“狂”需以“法”为根基,否则易成“野狐禅”,唐代张旭、怀素的“狂”,是“守法而破法”的极致——张旭笔法出自二王,怀素受智永影响,他们先精通楷法、行法,再以草书抒发情感,故能“狂”而不乱,正如孙过庭所言:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”草书的“狂”,实则是“从心所欲不逾矩”的自由,是法度与个性的完美统一。